宝塚へ行ってきました。

これを見るためです。

映像と資料とが別の施設です。

先ず、資料展の方へ。

ここは宝塚中央図書館。清荒神駅のすぐそば。ここまで電車で行きました。

有川浩さんの小説(のち映画化)『阪急電車』はここから話が展開して行ったのではなかったかな?読んだあと知人に回したのでよく覚えてませんが。

この図書館に「聖光文庫」という部屋があって、そこでの催しです。

園井さんと千村克子さんとはタカラヅカの同期です。

なので、千村さんとの関わりの資料が展示されてないかな?と思ったのです。あれば写真をと思って、撮影許可を申し入れると、3人ほどが次々と順に「ちょっとお待ちを」と言って人が代わって、最後にやっと詳しい年配の館員さんが応対して下さった。そこで千村さんのことなどお話ししたのでした。親切に応対して下さって、また資料が見つかったら連絡しますと言って下さってわたしの住所氏名を書きとめて下さいました。

ついでに館内の書架を覗いてみました。『コーヒーカップの耳』(第2刷り)が詩の棚に有りました。ちょっとうれしかったですね。西宮図書館のほど手ずれはしていませんでしたが。

・

次に映像などを見るため、「宝塚文化創造館」へ行きました。

電車ではなく徒歩で。地図を見ると、清荒神駅と宝塚南口駅との中間あたりなのです。それで地図を頼りに歩いて行きました。

宝塚の道は西宮に比して、歩きにくいです。車はバンバン走っているのに歩道がない所もあったりして。道は曲っているし。戦災に遭ってないのですね。だから昔の農道の名残りのままということなのでしょう。

「宝塚文化創造館」です。

この建物は、昭和10年に建てられ、12年から平成10年まで宝塚音楽学校の校舎として使われたということです。だから千村さんもここに通ったのでしょうね。いや、千村さんは昭和5年にすでに初舞台を踏んでおられるから、ここでは学んでおられないかも知れないな。

ここで映像を観ました。園井さんの故郷、岩手の放送局、IBC岩手放送製作の「夏のレクイエム 原爆に散った女優・園井恵子」(46分)。

千村さんのことはなにも出て来ませんでしたが、意外なことを知りました。

戦前の大ヒット映画「無法松の一生」に園井さんは未亡人役で出ておられたのだった。その子ども役が長門裕之。主役の無法松には坂東妻三郎。「無法松の一生」は昨年、木津川計さんの語りを聞いて感動した話でした。

帰りは宝塚南口駅まで歩きました。

この道は知っていました。前に杉山平一先生を偲ぶ催しが、やはり「宝塚文化創造館」であった時に来ましたので。

帰る途中に「手塚治虫記念館」があります。

画面左端に金色の「火の鳥」の像が見えますか。右手が記念館ですが入ったことはありません。大きな立派な建物です。

画面左端に金色の「火の鳥」の像が見えますか。右手が記念館ですが入ったことはありません。大きな立派な建物です。

もう少し行くと「宝塚大劇場」があります。

昨日夕刊に続き、神戸新聞田中記者が今朝の新聞にタカラヅカの記事を。

これも見てこなければなりません。

千村克子さんの写真も有るでしょう。

そうだ、この際書いておこう。

タカラヅカも宮崎翁に縁が深い。

宮崎翁お若いころ、タカラヅカ担当のことがあったという。

男の記者で楽屋に入れたのは宮崎翁だけだったと。というのも、当時のヅカスター富士野高嶺さんのご尊父の加藤省吾さんが尼崎でのある種有力者で、その人と翁は仲が良かったのだと。高嶺さんの本名は加藤千春。それで千春さんとも仲良くなって、ということで。

高嶺さんは後に、OG組織「宝友会」の会長を長く務めておられる。

わたしも何度かお電話でお話させて頂いたが、残念ながら先年お亡くなりになられた。

ややこしいこと書きましたが、細々とした糸が繋がっていて不思議です。

今日の神戸新聞夕刊に園井恵子さんのことが。

記事は、田中真治さんが書いている。

この催しのこと先日このブログに書きました。http://blog.goo.ne.jp/coffeecup0816/d/20140227

どうしても行かねばなりません。

なんということだろうか!

昨日のことだ。

家内にぼそぼそと独り言のように言ったのは。

「千村克子さんのことを書いてみようかな。どこに発表する当てもないけど…」と。

昔のタカラジェンヌ、千村克子さんのミニ評伝を「神戸っ子」に4カ月にわたって書いたのは、もう4年も前だ。

その時、まだまだ書き足りないなあと思いながら、そのままになっている。但し、千村さんの日記などの資料は2011年に阪急池田文庫に寄贈した。でも、みんなコピーをして頂いていて保管している。書こうと思えば書けるのだ。

わたしのライフワークは宮崎翁の兵庫県文学史秘話を書きあげることだが、この千村さんも気になっていた。出来ればもっと詳しく書きたいと思っていたのだ。それで昨日、ふと思い出したのだった。

そして、今日だ。

一通の大きな封書が届いた。

宝塚の中央公民館の久家さんからである。

入っていたのは、ご丁寧な書状とこのチラシなど。

「園井恵子資料展」のチラシだった。

園井さんはたしか千村さんと同期ではなかったか?いずれにしても縁の深い人である。

こんなことがあるんですね。是非行ってみたい催しだ。

因みに、久家さんは、そのご両親が千村さんとはご懇意だったとか。

さらにさらに、久家さんは一昨年秋、宝塚で催された「ブルーグラス45」のコンサートをわたしに知らせて下さって、わたし行ったのでした。

その時のブログは「こちらで。↓

http://blog.goo.ne.jp/coffeecup0816/d/20121123

こんなに久家さんはわたしに親切にして下さっているのに、まだご本人とはお会いしたことがない。一度ご挨拶しなければ。

「宝塚歌劇の殿堂」というのが4月にオープンになると。

そこに先ず、100人が殿堂入りされるらしい。

その名簿の中にお一人、わたしの知る人があった。

富士野高嶺さんだ。

先年お亡くなりになったが、わたしは電話で何度かお話しさせて頂いた。

昔のタカラジェンヌ、千村克子さんのことを「KOBECCO」に書いたときのことだ。

富士野さんのことは何度もこのブログに書いた。

でも良かった。殿堂入りされるのだ。

だが千村さんの名前はない。残念。

郵便受けに入っていたコピーは、この千村さんの遺品を仲介して下さった近藤様が届けて下さったものだった。

それで合点がいく。

千村さんの遺品の中に『ザ・吹き寄せ宝塚』という本があり、著者は富士野高嶺という人だった。

高嶺さんは本名加藤千春。やはり昔のタカラジェンヌである。退団してからは若い団員に舞踊を教え、同窓会のお世話もなさっていた人。タカラヅカには長くなくてはならない人だったのだ。

その本の中に克子さんのことを書かれた箇所があった。

「昭和21年4月に占領軍の接収解除で再開と決まりました宝塚大劇場、湧き立つ喜びのその初日を前にナント発疹チフス流行のため開場が三週間の延期になったのでございました。が、さあそのために余計待ちに待たれたファンの方々の熱気はものすごく、御見物の長蛇の列は大劇場から武庫川の橋を越して南口の駅まで続いたとやらで、関係者は前代未聞の嬉しい悲鳴を上げたのでございました。

この『春の踊り』の中で千村克子さんの歌った”私はベッピンさん”という歌が大ヒットしたことを覚えております…」

ということで、克子さんと高嶺さんはタカラヅカの同時代を生きた人だったのだ。

で、わたしその評伝を書く過程で高嶺さんと電話でお話するなど知己を得た。「うちへお出で下さい」とも言われていたのだった。しかし、昨年、7月に95歳で亡くなられ、お会いすることが叶わぬままになってしまった。

郵便受けに入っていたコピーの件に戻って。

これには千春(高嶺)さんのことにも触れながら、そのお父さんの加藤省吾さんのことが書かれている。なかなかの文化人だった人で、驚いたことにわが宮崎修二朗翁が若き記者時代、「この親子には大変お世話になりました」と仰っていた。高嶺さんは生前わたしに「是非、宮崎さんと一緒にお出で下さい。お話がしたいです」と仰っていたのだった。そのこと宮翁さんに言うと「いや、私はお会いできません。昔お世話になった時のご恩返しがまだ出来てません」と。その後、高嶺さんから私に小包が届き、それは宮翁さんへの署名入りの献本だった。

つらつらと書きましたが、このコピーから、そんなことを思い出しました。近藤様、ありがとうございました。わたしがもう少し若ければ、この千村克子さんのこと、一冊の本にするぐらい書きたいのですが、わたしにも時間がありません。残念です。月刊「歌劇」がページをくれたら書くかもしれませんがね。

元タカラジェンヌ千村克子さんのミニ評伝を『KOBECCO』に書いたのは2010年1月号から4月号にかけてだった。

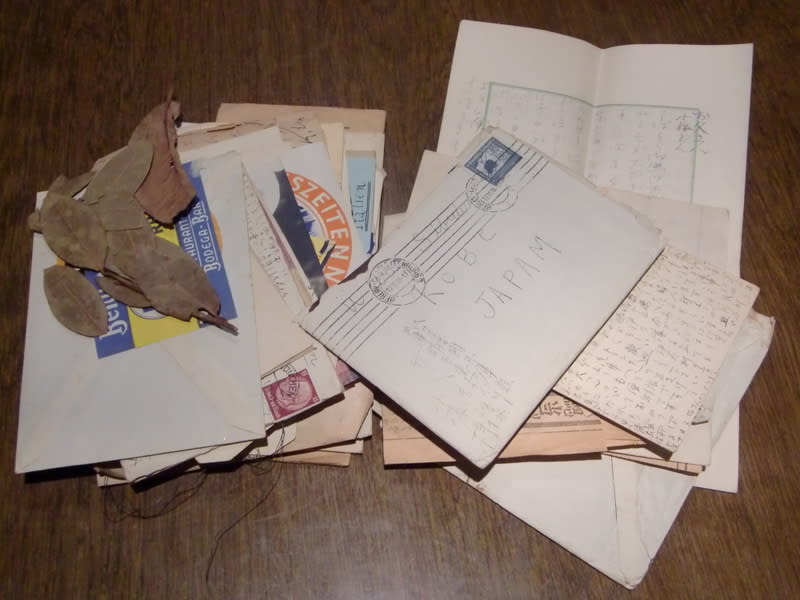

西宮に住んでおられて亡くなられたあと、克子さんと親しくしておられた近藤さんという人がわたしに、その人の蔵書などの遺品を要らないか?と言ってこられ、頂いた中に思いもしない古い日記が含まれていたのだった。

もう70年以上も昔のタカラジェンヌの日記である。その詳細な日記を読んでその内容に驚き、『KOBECCO』に4回にわたり連載した。ここでその内容を書くつもりはない。後に、その資料は池田文庫に寄贈した。必ずタカラヅカの歴史を研究する人の役に立つ。

その克子さん生前の姿がこれ。

宝塚歌劇80周年記念「アサヒグラフ」(1994年発行)の特集記事である。

と今頃こんなことを書くのには理由がある。

先日、誰かがわたしの郵便受けにコピーを放りこんでおられた。これです。

この次のページから「加藤省吾 人物考」と題して芦田浩价という人が書いておられる論文が、千村克子さんと微妙に繋がって来る。

つづく

郵便受けにプリントが入っていた。どなたが入れて下さったのだろう。

「みちしるべ」という尼崎郷土史研究会々誌の「加藤省吾 人物考」と題された芦田浩价氏の書かれたページである。

加藤省吾は加藤千春さんの父親である。そのようなことが書いてある。千春さんは元宝塚少女歌劇団員富士野高嶺さんのことである。

わたし、2,3年前に電話などで少し接触がありました。一度お目にかかりたいと思っているうちに亡くなられました。この加藤親子は宮翁さんとも深い縁があるのでした。

しかしこのプリントを投函して下さったのはどなたなのだろう?店は休んでいるがインターフォンのチャイムをちょっと鳴らして下さったら良かったのに。

これをわたしに、ということはわたしが2、3年前に「千村克子」さんのことを「KOBECCO」に書いたことをご存知の人なのだろうか。そして内容を読んでおられる人。

富士野高嶺さんが亡くなられたと。↓

http://www.asahi.com/obituaries/update/0723/OSK201107230107.html

「ああ…」と思う。

昨年のわたしのブログからコピーしました。↓

〇2010年1月5日付け。

「昨日、富士野高嶺さんから電話が有りました。元タカラジェンヌです。昭和4年初舞台。

現役を退かれてからは、後進の指導をずっと続けておられる。

『神戸っ子』1月号のエッセーに、富士野さんが書かれた『ザ、吹き寄席タカラヅカ』という本か

ら引用させて頂いたので、その縁でお電話を頂いた。実は富士野さん、わたしの畏敬する文

芸評論家(この言葉を自分に使われることを先生は嫌われるが)宮崎修二朗氏と、昔、昵懇

だった人なのだ。そんな話などをして、「懐かしいです。ぜひご一緒に来宅ください」と言ってく

ださった。それが通り一遍の儀礼的な言葉ではなく、心からのお誘いだった。ありがたいこと

である。いつか折を見てお伺いしたい。」

〇2010年5月8日付け。

元タカラジェンヌの富士野高嶺さんから電話を頂く。千村克子さんのことを書いた『kobecco』

1~4月号(富士野さんの著書から一部引用させて頂いたので)、をお送りしていた、その返

事と、ほか宮崎修二朗先生のことなどいろいろ。

もうご高齢のはずだが、しっかりしておられる。ご自宅に「おいで下さい」と言ってくださる。あ

りがたい。是非、機会を作って一度お目にかかりたいものだ。貴重な話が聞けるでしょう。

〇2010年5月14日付け。

元宝塚女優の富士野高嶺さんから、一冊の本が送られてくる。

『ザ、吹き寄席宝塚』(2005年刊)富士野高嶺著。

わたしはこの本すでに、千村克子さんの遺品を所持している。

送ってこられたのは、「宮崎様」への署名入りである。

手紙に宮崎修二朗先生にお渡しください、と。

ところがである。その宮崎修二朗先生が、今日午後、久しぶりに見えたのである。

偶然である。

そして、先生がわたしにと持って来てくださった本の中に、驚く一冊が。

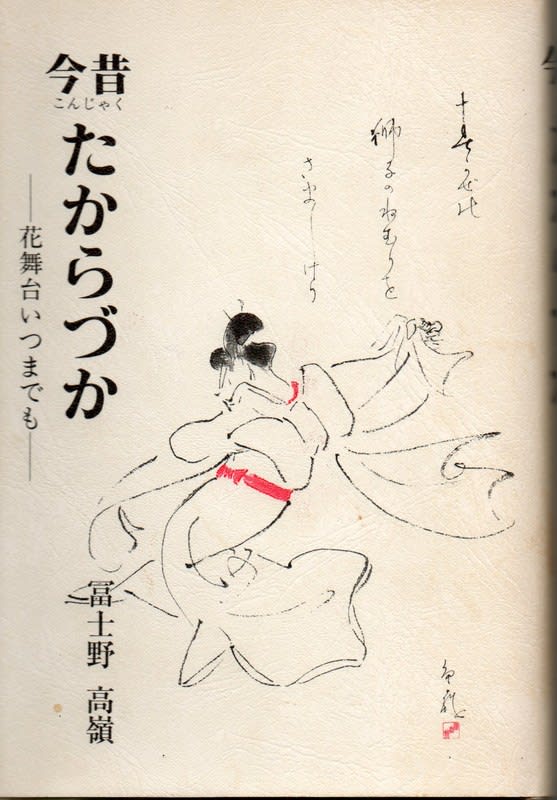

『今昔 たからづか』(富士野高嶺著・1990年刊)。

なんたる偶然。

高嶺さんは多才の人である。

文章は軽妙洒脱、見事なもの。

俳句もなさる。

絵がまたおしゃれ。この本の表紙カバー絵も高嶺さんが描かれたものですよ!

舞踊は禄春という名で、劇団員に長年教えてこられている。

この人のこと、知れば知るほど凄いひとだ。

タカラヅカのスーパーレディーと言っていいのではないだろうか。

〇

何ということか!

わたしはこんなことばかりだ。

この時、宮崎修二朗先生に「一緒に行きましょう」と言ったのだが、先生は「あの人には昔お世話になって、まだ御恩返しが出来てないから、会わす顔がないのです。だから行けません」とおっしゃったのだった。

わたしもそのままお会いせずである。ああ残念。昔のタカラヅカのお話や、千村克子さんの話を詳しく聞けたのに。ああ本当に残念。

池田市にある「阪急学園池田文庫」に行ってきました。

ここは、宝塚歌劇関連の資料が収蔵されている所です。

静かなたたずまいです。いかにも研究機関でした。

さすが阪急さんですね。阪神さん(今は阪急に吸収されてしまったが)では、こんな文化事業

にお金は使わないでしょう。

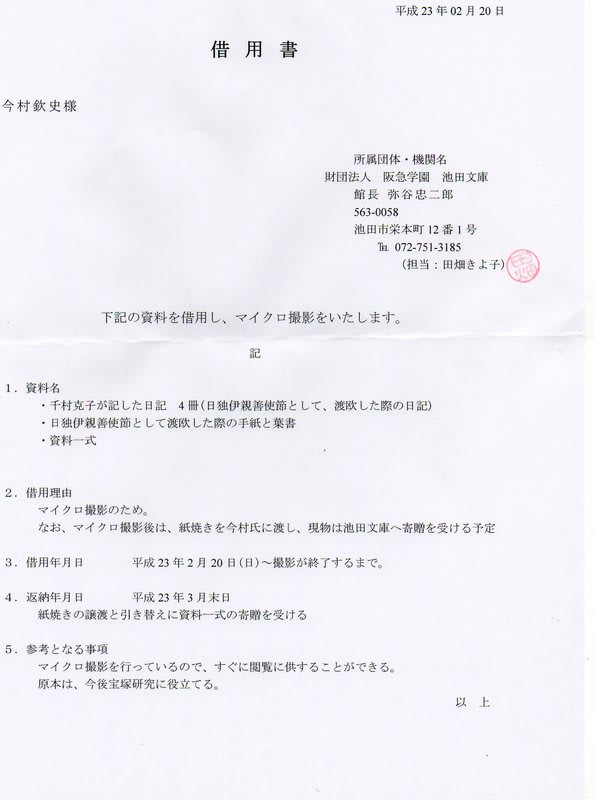

ここに、昔のタカラジェンヌ千村克子さんの日記などの資料を寄贈してきたのです。

千村克子さんのことは、昨年の『KOBECCO』1~4月号に書きました。

寄贈しようと思いながら、躊躇していたのは、コピーを取ってからと思っていたからです。

もう少し書き足りない気がしているのです。いつかもっとちゃんと書ける日が来るのではない

かと。

しかし、これをコピーするとなると大変です。それで、相談したら、文庫さんの方でマイクロ撮

影をして下さって、紙焼きしたのをわたしに提供して下さるというのです。これは願ってもない

ことでした。

借用書を書いて下さいました。

撮影が済むまでは、貸与しているという形です。紙焼きをわたしが受取った時点で原本は寄

贈となります。

肩の荷が下りた気がしました。

〇

今日のNHK杯テレビ将棋は面白かった。

羽生対佐藤戦。

終盤の捩じり合いの凄さ!

そして炸裂した羽生マジック!9六金!!!。

解説の加藤一二三九段が「ひえ~~~っ!ヒエッ、ヒェッ!」と叫びました。

見ていたわたしも思わず立ち上がって画面を凝視しました。

それからも佐藤九段は粘りましたが、結局は羽生の勝ちになりました。

プロの一流は、秒読みの中で恐ろしい手を編みだすものです。

しかし、加藤一二三九段の解説は面白い。

〇

今日の神戸新聞朝刊「わが心の自叙伝 陳舜臣」18に面白いことが。

司馬遼太郎さんによる、その舜臣さんの娘さんの結婚式でのスピーチ。思わず笑ってしまい

ました。

この娘さん、もしかしたら、子どもの頃、我が菅原洸人さんに絵を習われたのではないだろう

か?洸人さんの著書『四角い太陽』の推薦文を舜臣さんが書いておられるが、たしか、そうい

う縁があったと思う。

陳さんとはわたし、一度、洸人さんの個展会場でお会いして、洸人さんにツーショットの写真を

撮ってもらったことがあります。穏やかな人でした。

〇

明日21日(月)の「輪」のおすすめ定食は、

「肉じゃが定食」の予定です。

よろしくお願いいたします。

〇

「宮水ジュニア・将棋教室」今期、5回目。

高須公民館へ。

子どもたちとのまるで格闘のような講座を楽しく繰り広げました。

快い疲れに浸りました。

〇

昨日のこと。

ブログで知り合いになった、K西さん(西宮芦屋研究所員)、初めてご来店。

わたしの知らない西宮の文化についてまことに詳しい人である。

この人のブログ、ご覧下さい。

http://nishinomiya-style.com/blog/page.asp?idx=10001166

そして、又また、人のつながりの縁の不思議に出会う。

「池田文庫」の理事、河内厚朗さんと繋がっておられるのだ。

わたしが所持している、昔のタカラジェンヌ、千村克子さんの遺品を「池田文庫」に寄贈する

意向を文庫に申し伝えておきながら、まだ果たしていないのだった。寄贈前にコピーを、と思

いながら、ずるずるとそのままだったのです。その「池田文庫」の理事さんです。

もしかしたら、不義理をしたまま、気になっているこのことの解決につながるかもしれない。

そうすれば肩の荷が下りるのだが。

もうひとつ、不思議なご縁。このK西さん、わたしの弟のK夫と小学校の同級生だったことが

判明。いやあ、面白いです。

〇

店の前にセミがいました。

今、冬ですよね?

セミの季節ではありませんよね。

だけどいたのです。

どこか、木の枝にでも引っ掛かっていたのが落ちて来たのかもしれません。

久しぶりにやって来たkohが手に。

昨年暮れから入院治療していたデジカメがやっと退院して来て、久しぶりに新鮮な写真のアッ

プです。