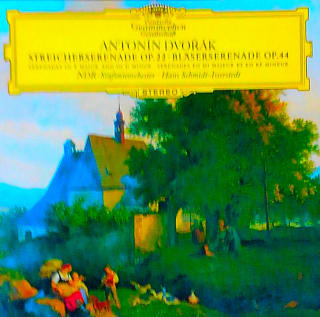

ドヴォルザーク:弦楽セレナード/管楽セレナード

指揮:ハンス・シュミット=イッセルシュテット

管弦楽:ハンブルク北ドイツ放送交響楽団(現・NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団)

録音:1963年12月、ドイツ、ハンブルク

CD:タワーレコード PROC‐1097

指揮のハンス・シュミット=イッセルシュテット(1900年―1973年)は、ドイツ、ベルリン出身。 1923年にバルメン(現在のヴッパータール)の歌劇場でコレペティートル(稽古ピアニスト)などを務めた後、1935年にハンブルク国立歌劇場の首席指揮者となった。1942年にはベルリン・ドイツ・オペラの歌劇監督に就任。第二次大戦後、ドイツ各地を回り楽団員を召集し、ハンブルク北ドイツ放送交響楽団を結成。1945年8月ユーディ・メニューインを招いて第1回の演奏会を実現させた。以後、ハンス・ シュミット=イッセルシュテットの下、同交響楽団は飛躍的な進歩を遂げた。1961年シュミット=イッセルシュテットとハンブルク北ドイツ放送交響楽団は、西側の管弦楽団としては初めて旧ソ連を訪れた。そして ハンス・ シュミット=イッセルシュテットは、就任から1971年の退任まで26年間、同楽団の音楽監督を務めた。この他、世界各国のオーケストラの指揮を執り、1955年から1964年までは、ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者も務めた。 モーツァルトのほかハイドン、ベートーヴェンやブラームスなどの古典、ロマン派の作品を主なレパートリーとしていた。

ハンブルク北ドイツ放送交響楽団(現・NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団)は、北ドイツ・ハンブルクを本拠地として、1945年に結成された。ハンス・シュミット=イッセルシュテットのもとにイギリス軍将校2人が訪れ、ハンブルクの放送局で交響楽団を創設してほしいと依頼。当初、北西ドイツ放送交響楽団として結成され、後にケルン放送交響楽団を分離し、ハンブルク北ドイツ放送交響楽団となる。ハンス・シュミット=イッセルシュテットが初代の首席指揮者(1945年~1971年)に就任。2017年には、新しく建設されたホール「エルプフィルハーモニー・ハンブルク」へ本拠地を移転し、名称を新たにNDRエルプフィルハーモニー管弦楽団に変更した。「エルプ」とは、ハンブルク市内エルベ川中州にあるハーフェンシティが面するエルベ川を意味する。なお、北ドイツ放送(NDR)は、他にハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団を擁している。NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者には、ニューヨーク・フィルハーモニック音楽監督を務めたアラン・ギルバート(東京都交響楽団首席客演指揮者)が2019年から就任している。

ドヴォルザークの弦楽セレナード ホ長調 作品22は、ドヴォルザークが33歳だった1875年5月に11日間という短い期間で一気に書き上げられた。当時、新婚生活を送り、しかも、5年間にわたって年収の倍を超える額の奨学金を受給することが決まり、幸福感に加えて、経済的にも恵まれた環境の中で書き上げられた。この作品は、チャイコフスキーの弦楽セレナードと比較されることが多いが、チャイコフスキーの作品は、ドヴォルザークのそれよりも5年ほど後の作品である。当時、ドヴォルザークが意識したのは、ブラームスの2つのセレナードではなかったかとも言われている。全部で5つの楽章からなる。全体的に伸び伸びとした牧歌的な雰囲気が感じられ、明るく、軽快な気分が曲全体を覆っている。この曲でのハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮ハンブルク北ドイツ放送交響楽団の演奏は、優雅な中にも、軽快なテンポで進められる。曲に真正面から取り組み、少しの誇張もない。この曲ほどリスナーに安らぎを与える作品は滅多にないのだが、この演奏は、このことを強く意識したかのように、弦楽器の響きが幽玄と言えるほどの抒情的な雰囲気をたっぷりと披露していて見事というほかない。録音時期は古いのだが、音がしっかりと捉えられており、現在でも十分に鑑賞に耐え得る。

一方、ドヴォルザークの管楽セレナード ニ短調 作品44は、弦楽セレナード の3年後、1878年1月に作曲された。木管主体の楽器編成のため、この作品は管楽セレナードと呼ばれる。オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン3、チェロ、コントラバスの編成。くすんだボヘミヤの民族音楽の色合いが濃い作品だが、どことなく、モーツァルトの作品を思い出させる部分もあり、ほのぼのとした味わいを持った作品に仕上がっている。全部で4つの楽章からなる。初演は1878年11月17日、プラハ国民劇場で、ドヴォルザーク自身の指揮により行われた。この曲での演奏は、管楽器同士の掛け合いが実に見事であり、一部の隙もなく、スムーズに曲が進行する。これを聴くと同楽団員一人一人のレベルの高さが窺われると同時に、ハンス・シュミット=イッセルシュテットの的確な棒さばきが際立つ。管楽器主体の曲で、これほどしっとりとした味わいを出した演奏に、滅多に出あうことはそうない。音楽をする喜び、そして聴く喜びに満ち溢れる。ドヴォルザークの弦楽セレナードと管楽セレナードを収めた録音は、昔から数多く存在するが、これほど誠実に、そして優美さに徹した演奏を聴かせてくれる例はほとんどないと言ってもいいほど。これからも、この録音が聴き続けられることを願うばかりだ。(蔵 志津久)