【認定コーチ歴2ヵ月】緊張MAX!エグゼクティブとのセッションをフル公開【100日で一流コーチ、育てます⑨】

【今回の重要なキーワード】

1、相手が成長できるような関わり方をしたいが、自分の経験の枠の中でフィードバックしてしまう。

2、時間が取れないので業務の中で出来る方法を探している⇔それがチャンスと受け取っている

3、自分も、ただ仕事をしているわけではない??新しい視点が見つかればお互いにメリットある

4、自分が1cmでも成長(前に進むことの大切さをわかっている人の言葉)する事で今ない思考、やり方で、役立ちたい

5、業務をこなす>育成になってしまう、忙しくて時間がないといういい訳

6、さまざまな視点で考えられるとスタッフも会社も成長できる

7、時間がないというキーワードから、制約に捉われず目的を進めるためには何が出来るのか?

(このテーマで、達成という言葉の中に1or0の思考が見て取れる、いまは何%出来てますか?)

8、1時間半の打ち合わせ?時間がなかったのでは?1対1の時間?1対多で出来る事、週2回、メール、チャット

9、自分からしゃべらない、自分視点になるとしゃべるのでは

10、相手視点に立つと、スタッフは、「間違った事をいえない」と思っているのでは?

11、人の成長は不思議、こちらの意図したとおりには行かない

12、ゴールは、そこにいるだけで、成長に寄り添える事の出来る人

13、ぜんぜん出来ていない?ほんとに?理想が100だとすると今は何%?

14、良い問いを視点を変えて問いかけられるようにを心がけ続けると、それがないでは、大きく違ってくる

15、まずは、しゃべらない事を、宣言する

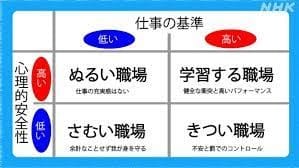

『心理的安全性を企業の文化にしていくには、トップマネジメントがコーチ的なかかわりを見せ続ける事が重要』

今回の動画は、エグゼクティヴコーチ認定に向けての100日間チャレンジする姿を、

コーチ、クライアント、トレーナー視点で描くといったもの。

まず、クライアントである、トップマネジメントが、このテーマについて悩んでいる事が、すごくありがたくってうれしい気持ちになりました。

そして、コーチになってわずか数ヶ月の、そらさんがここまでコーチングが出来てしまうのが、ほんとすごいの一言。

私事ですが、ここ最近の3年間、コロナ禍で、まさにこの自立自走する人材の育成に取り組んできたので、

難しさも、苛立ち、あせりもめちゃくちゃ理解できます。

僕の場合エグゼクティブではなく、最下層からの取り組みなので、周りに魅せること、委託側、経営層、スタッフへの信頼関係構築から始まり、

特別な時間は取れない、お金も一切かけられない、誰も関心を一切持ってもらえない、業務時間だけのかかわりの中での、

まるで、無理ゲーのような制約条件の中での取り組みでした。

自立自走できる人材を生み出す事に取り組んでいくと、組織自身が、心理的安全性の高い組織である事が、条件の一つであることを自覚するようになりました。

ポイントは、

1.リスペクト、人間スポットライト、自分にスポットライトを当てがちなコミュニケーションを、目の前の人にスポット当てるように関わる。

2、リスクテイキングを承認する文化、失敗から学ぶ事を認識して、そこからしかイノベーションが起きないことを理解する。

3、理念、目的にそって発した意見や行動を、とがめることなく受け入れる、採用した意見で生まれた変化を見える化してスタッフに見せる。

4、トップマネジメントがスッタッフから直接意見を吸い上げたり、意見を取り入れたり、発信する仕組みを作る。

5、さまざまな条件化で働く、スタッフに対応した、福利厚生を整えるです。

今回の動画でも、時間が取れなくてというお話がありましたが、初めは、コーチングをひとりひとりに出来れば、

問題解決がすぐにでも出来るのにと思っていました。

しかし今回、新人コーチのコーチ研鑽の中の取り組みで、『友人へのコーチング』というのがあったのですが、

人生の目的や価値観がははっきりしていない人へのコーチングは、とっても難しいものだったと感想を述べていました。

このことで解るように、現状を変えたい、向上したいと思っていない人に、無理やりコーチングしても効果を生まないのです。

元々、時間もお金もかけられませんし、最初は、スタッフも言われた事をこなすだけ、時間が過ぎていくのを待つといった意識でした。

この中で、少しでも目的が前に進むように、自分がやり続けた事は3つ

1、自分が自分軸で生きて、行動と、発する言葉で示す、回りの人、事に捉われないで自分の人生を生きて自分色で輝いている所を魅せる

2、相手の人生をリスペクトして、相手にスポットライトをあてて、相手目線で一緒に臨場するようにコミュニケーションをとる

3、目的を常に意識する取り組みを発信しつづけ、一歩でも目的に近づく行動をスケール視点で取り組む事を見せ続けるです。

今回の動画の中でも、新人コーチが、エグゼクティブに、よいテーマや、ありたい姿を具体的にするための、

突っ込んだ質問が出来ない事を悩んでいる姿が、描かれていました。

『結局、突っ込んだより深いところをはっきりさせる質問が出来ないのは、相手の事でなく自分のことしか考えていないから出来ない!』

と涙を流して悔しがっていました。

いつも自分も悩むところなので、大共感でした。

特に全くよりよくなる事に興味がないように見えるスタッフに、関わるときは、相手の価値観や、やりたい事を引き出して、目的を前に進める事が、

ただの自分のエゴで価値観を押し付けているだけでないかと悩んだりもしました。

動画の中でも、トレーナコーチが、人間はすべての人が成長していきたいという要求があると信じるという場面があるのですが、

僕がこんなときに自分に問いかけるのは、

『今やっている事は、明日命が終わるとしてもやりたい事か?」

という問いです、こう考えると、うそみたいに悩みが消えていきます、本気になります。

そして、肺炎で2ヶ月も療養している僕が、こうやって発信し続けるのも、この質問の答えが『やる』だったからです。

ずっと生きられると勘違いしているから、自分がどう見られているか気になるのです。

死んでしまえば、誰にも、何にも影響をあたえることはできません、生きているうちに成し遂げた事だけが残るのです。

【新人コーチの弱点】エグゼクティブこそ質問力が試される【100日で一流コーチ、育てます⑩】