VOL126 心理的安全性を高めて、みんながイキイキ働く職場をつくる方法 ~心理的安全性を高める為に組織で守るべき4つのホスピタリティ~

【今回の重要なキーワード】

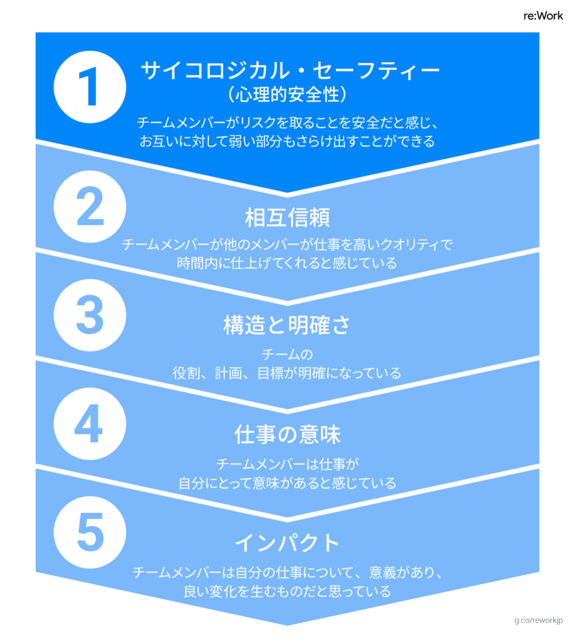

1、Google のプロジェクトアリストテレスの目的は生産性を上げるために効果的なチームとは何か?だった

2、『無知な人物』と評価しない!

3、『無能な人物』と評価しない!

4、『否定的な人物』と評価しない!

5、『邪魔な人物』評価しない!

『生産性向上のために、心理的安全性の高い職場に必要な取り組みを、わかりやすい言葉で4つにまとめると?』

心理的安全性の高い職場を作る具体的な取り組みを、わかりやすい言葉で、シンプルに4つにまとめて、

説明してくださっています。

1、『無知な人物』と評価しない

『こんな事も分からないの?』代表的なフィードバックがこの表現になります。

実際に現場で新しいメンバーに、業務のやり方などを、説明しているときや、指示を出すときに、やってしまいがちな、

フィードバックです。

この表現がチーム内ではびこると、分からないことがあったときに質問できない雰囲気を作ってしまいます。

職場でよくこんなことが起こっていないでしょうか?、

『最初は分からない事も多いでしょうから、分からないことがあったらなんでも聞いて』

と言って、新人教育をはじめたにも関わらす、

質問されると今度は、すかさず、

『こんな事も分からないの?』とフィードバックする、先輩教育係のスタッフ。

こんな事が1回でもあると、新人さんは、先輩スタッフに気軽に分からないことが聞けなくなり、自分の経験則で判断して失敗してしまう。

すると今度は、『あれだけ、分からない事があったら、聞いてと言ったじゃない!』と、今度は叱咤される。

僕が、経験した過去の職場では、100%どの職場でも、こんな事が日常的に行われたいました。

それぞれ、生まれや、育ってきた環境、経験した職種や、職場の環境、何に興味を持ち、何を経験し、何を意識して学んできたかによって、

個人個人で知っていること、知識の範囲は全く異なります!

それが当然です、ですから自分の知っている事を他の人が知らないのは当たり前ですし、

逆もまた然りです。

万物のことを知っている人は、誰一人存在しませんし、完璧な人間もいません、それが真理です。

でもついつい、私たちはこの事を忘れてしまいます。

私たちは、

自分に分かることは他の人にもわかると感じてしまいます。

ですから、相手が知らないと、なぜ知らないのと、イライラしてしまうのです。

人類がまだまだ多くの危険にさらされていた太古の時代、

小さな共同体では、危険な事や、場所、物、などの情報を共有していないことは、

命の危険に直面すような危機を、共同体にもたらす可能性が高かったのです。

自分の知っていることは、周りも知らなければならないと感じる。

このことは、永い間コミュニティの安全が確保されていなかった時代を生き抜いてきた人類が、

コミュニティの仲間が、全滅しないように身につけてきた、遺伝子に組み込まれた本能なのです。

2、『無能な人物』と評価しない!

『こんな簡単なことも出来ないの!』こんなフィードバックを受けると、ショックだと思いませんか?

知識と同様に、能力も差があって当然です、また、仕事に必要な完璧な能力を持っている人も何処にも存在しません。

スキルを身に付けるまでの時間が人によって違い、同じではない事、インプットにおいても、視覚優先、聴覚優先、触覚優先、体感覚優先など、

それぞれの人ごとにとに特徴があり、教育プログラムもここを踏まえて作成しなければ、決して効果は上がりません。

また、このようなことを理解していない人に、人を教える事は出来ません。

日本の企業が抱えている問題のひとつは、教えるためのトレーニングを受けていない、トレーナーの技術を持っていないマネージャーが教育に関わって、

スタッフの、才能をつぶし続けてきたことにあると思っています。

『ですから、こんな簡単なことも出来ないの』といっている人物に、人の教育は出来ないと言うことです、させてはだめということです。

3、『否定的な人物と評価しない』

自分と違う意見や、自分の考えを否定されたりすると、非常に腹立たしい気持ちになるものです。

そして、あなたも、私も、心の中に、必ず一つは譲れない考えを持っています。

自分に自信がなくて自分を否定している人は、譲れないものはなさそうですが、自分がだめだと言うことや、

必要のない人間なんだと言うことに、固執していたりします。

考えを変えたくない!と言う気持ちは、生き残りの本能から来るものなので、必ず誰もが持っているバイアスになります。

この偏った考え方は、必ず誰でも持っているものなのです。

裏返すと、当たり前のことですが誰一人同じ人はいませんから、それぞれの人が必ず違う考え方を持っています、それが自然なのです。

人の意見に対して、腹立たしく思うのは仕方ないことですが、それと同時に、、

『あ、そんな考え方もあったんだ!』と気づいて、同意する必要は、ないですが、意見があることを受け入れることが、

本当に大切になってきます。

なぜなら、自分が相手を受け入れれば、ミラーニューロンの働きにより、相手にも自分を受け入れてもらえる可能性が、

高くなるからです。

これが、受け入れの連鎖です。

4、『邪魔な人物』と評価しない

良かれと思って、決定を覆す発言をしたときに、

『あいつは和を乱す』と言った言葉で、社会人として否定されたことはないでしょうか?

僕はこのことに関してはかなりの回数経験しています。

会社の理念や方針に沿って、会社がよりよくなるための意見を述べたとしても、

それが組織の中で権力を持っている人の、意見に反するものであれば、人間として否定される言葉をかけられる、

日本の社会ではよくあることだと思います。

しかし、生成AIの進化を筆頭に、変化がとてつもなく早くなってきた時代において、

昭和の時代に君臨していた、工業生産中心の産業構造にフィットしていた、昭和時代の経営は崩壊の一途をたどっています。

その表れが、ここ最近で立て続けに起こっている、ビッグモーターや、ジャニーズ、宝塚、の問題の噴出です

変化に対応して生き残っていくためには、多様な考え方を持った人材の意見を取り入れていく、

懐の深い経営の方向性に転換していく事が求められています。

これらの4つを実践していったとして、組織にはどのような変化が生まれるのでしょうか?

ここで生まれてくるものが、生産性の高い組織を作っていくうえで必ず必要になってくるベースになるものです。

それが、『人的エネルギーの高い組織』です。

自分も含めて人を否定し続ける組織には高い正のエネルギーは生まれません。

ただエネルギーが高ければいいというものではありません。

嫉妬、恨み、つらみ、仕返し、いじめ、などの負のエネルギーは時にあきらめない心の支えになることがあります。

このエネルギーを使って、一時的に目標を大きくクリアすることは確かに可能です。

しかし、長い目で見ると、先ほどお話下酔うな、トヨタの関連会社や、ビックモーター、宝塚、旧ジャニーズなどのように、

不正問題が表に出て、企業存続の危機に関わることになります。

心理的安全性の目的はこの『正の人的エネルギーの高い組織』を使ってどうやって生産性を上げていくかです。

もちろんここができて、企業目的がしっかりしてさえいれば、

自然に、生産性も上がっていくものだと思います。

ですから、決して、心理的安全性を取り違えて、ゆるいただ働きやすいだけの、職場になっては意味がありません。

心理的安全性を創りあげるのは、決して目的ではなく、あくまでも生産性を上げるための、過程であることを、しっかり理解してください。

『効果的なチームとは』:Google re Workより引用 参考書籍:石井 遼介著「心理的安全性のつくりかた」

【僕がビジネスの現場とリーダー研修の仕組みづくりの中で 信頼作りに向けて効果のあったポイントを紹介します】

1、今の自分の、いいところも、悪いところもすべて自分だと受け入れる(自己受容、規則正しい生活からまず自分を整える)

2、相手の興味関心に、自分ごととして興味を持つ(人間スポットライト、あなたの行動の目的、言葉の真意は何なんだろう、一緒に体験する)

3、相手も、自分の興味関心に向かってやりたいことや信じていることに向かって生きている人であることを信頼する

(人は皆自分の人生の主人公を生きている、受け入れ、まずこちらから信頼する)

4、物事を、正解、間違いの2つで判断しない、自分の常識、当たり前を疑う(常識、当たり前、みんなやってる、などの言葉を使わない)

5、相手の出来ていない所ばかりに視点がフォーカスしている自分に気付く(視点をノートに書き出す、出来ているところを認め、変化しているところを長いスパンで見る)

6、相手の言葉でなく、行動や、非言語コミュニケーションに注意を向けて対峙する(表情、目の動き、視点の変化、体の向き、手の位置、声のトーンの変化etc)

7、自分を信じ、自分の興味関心に向かって生きるていることや、自分の価値観を大切に生きている姿を見せつづける(言行一致、積極的傾聴、笑顔、挨拶、親切、ごまかすことなく謝罪するetc)

関連サービス:メンタルフロー人材育成プログラム 元気でいきいきと生きることと、ハイパフォーマンスの両立を目的とした、 応用スポーツ心理学(フロー理論)を基本に脳科学、行動科学、コーチング理論などから導き出した、気づきを習慣化することまでを1パッケージにした、メンタルトレーニングプログラムです。

『企業文化の醸成や、変革は、リーダの心の言葉を言語化することから始まる』リーダーの言葉に影響力を持たせるには、リーダーが自己受容していることが前提となる。

自分の、出来ているところ、良い所も、出来ていない不足しているところも、「すべて自分」と受け入れることを、自己受容といい、理想の自分と比べない、自分を否定しないことが、自己受容するための重要なポイントとなってくる。このことが出来ていると人間は、本能で自然と前に進んでいくエネルギーに満ち溢れるようになる。

===========================================

【チョー楽しいメンタルフローな組織創り】

元気とハイパフォーマンスの両立した組織創りのお手伝い

『起業家マインドを持った優秀な右腕社員を育てることで

社長のビジョン達成を加速する!』

【 右腕創りコンサルタント 】

コンサルティンググループ 大分メンタルフロー研究所 匠

代表 石川 保幸

連絡先 : 携帯電話 090-1366-4882

Email : mflowrabo@gmail.com

ブログ 【チョー楽しいメンタルフローな組織創り】

http://blog.goo.ne.jp/c3421yxy

==============================================

ブログランキングに参加しています、下のバナーを『ぽちっと』クリックしていただけると助かります!(^_-)-☆ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓