自走するメンバーが育つ!1on1コミュニケーションの秘訣[SHIAWASE2021 大公開]

平本 あきをさんへのリンク

☆ ①WEBサイト ☆ https://hiramotoshiki.jp/ ◆現在お申込み可能なセミナー https://my.hiramotoshiki.jp/products ◆書籍多数出版 https://amzn.to/2KVmAIy ☆ ②平本あきおプロフィール ☆ ・米国アドラー大学院修士号取得 (Adler University M.A. in Counseling Psychology) ・東京大学大学院教育学研究科修士号取得(臨床心理) ・目的論コミュニケーション提唱者

『フィードフォワードと目的論の関係を考えていたら、大切な言葉を思い出して、「安心して関われる拠り所」が見つかった!』

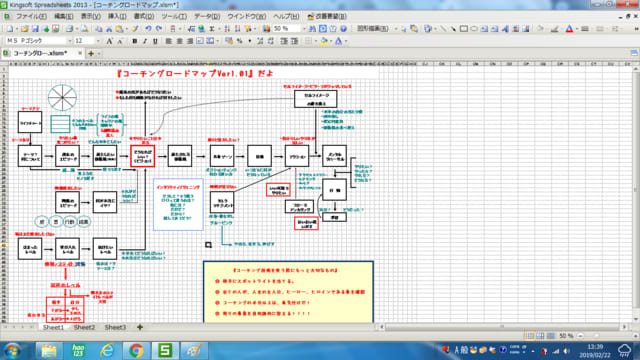

コーチング(1ON1)は、する側と、受ける側のコミュニケーションの事を言っているのではない!

コーチングを受けている人が、自分自身とコミュニケーションする事を言う!

今日は、朝5時から、『フィードフォワード』について、どう説明すればいいか?個人てどう使えばいいか?組織でどう使っていけばいいのか?

ChatGPT君にも協力いただいて、考えていました。

少しだけ紹介するとこんな感じ(^_-)-☆

フィードバックと、フィードフォワード、言葉の相手に与える印象と、影響を教えてください。

フィードバックは、ある行動や発言に対する評価や指摘を受け取ることを指します。

その内容や伝え方によって、相手に与える印象や影響が大きく異なります。

ポジティブなフィードバックは、相手に自信ややる気を与えることができます。

一方、ネガティブなフィードバックは、相手にストレスや不安を与えます。

しかし、適切な伝え方であれば、成長につながるフィードバックとなります。

フィードフォワードは、将来の行動や意見に対して、前向きな意見や提案を伝えることを指します。

フィードフォワードは、相手が期待する結果を達成するための支援や、失敗を防ぐための指示を与えることができます。

選択された言葉や表現方法は、相手に伝える意味を変えることができます。

例えば、「やるべきことが多い」という表現は、ストレスや負担を感じさせますが、「挑戦することが多い」という表現は、成長や達成感を感じさせます。

総じて、フィードバックやフィードフォワードを適切に伝えるためには、相手の状況や感情に配慮しながら、適切な言葉や表現方法を選ぶことが重要です。

- 厳しい遣い言葉いや批判的な内容で伝えられることが多いため。フィードバックを行う側が、受け取り手に向けて高度に激しい言葉遣いをしてしまったり、

批判的な内容を伝えすぎたりしてしまったりします。受け止められなくなってしまいます。

- フィードバックされた側が、自分自身について否定的な印象を持っている場合に、批判的な言葉が心に深く迫れ、「だめだし」として受け止められるため。

自分自身について否定的な印象を持っている人は、受けた際に、批判的な言葉が心に深く迫れフィードバック、

「だめだし」として受け止められてしまうことがあります。

受けた後に自分自身を振り返り、受け手自身が改善することができる点を見つけ出し、前向きな方向に捉えることが大切です。

- フィードバックを行う側が、フィードバックの効果や方法を十分に理解しておらず、対応に対して適切なアドバイスや指導ができていない場合に、「だめだし」として受け止められるため。

フィードバックを行う側が、フィードバックの効果や方法を十分に理解していない場合、受け手に対して適切なアドバイスや指導ができていない場合があります。

行う側は、受け手の状況や背景をよく理解し、受け手にとって有益なアドバイスを提供することが大切です。

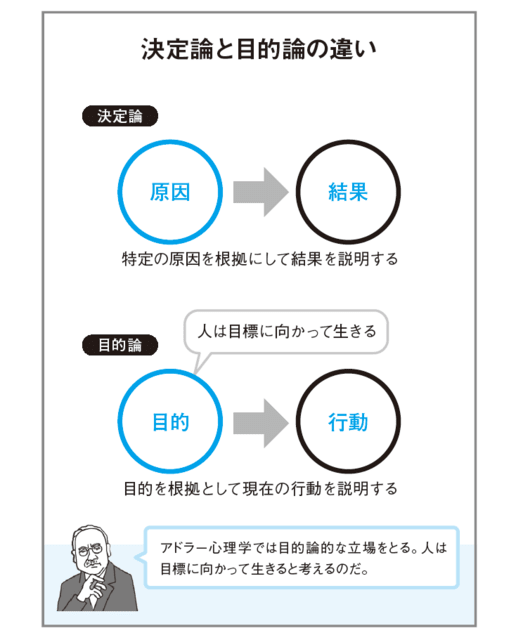

『目的論には2つの要素がる、1つは行動には必ず目的があるということ、もう1つは目的から考えて、どうすれば良いか?を導き出すということ』

今日は朝起きてから、最初にやっていたのは読書で、三浦 崇宏著「言語化力」という本を、読んでいました。

書き込みしながら、重要と感じたキーワードにマーカーしたり、付箋を張り付けながら楽しくやっていたのですが。

ふと気づいたことがあって、この言葉には、緑色のマーカー、これには、青のマーカーと

感覚的に作業していて、自分が感じた色以外のマーカーを使おうとしたとき、違和感を感じたんです。

「違う、この言葉には緑色が気持ちいい!」

自分では意識せずに、言葉自体に感覚的に、色を付けてたんです、どうも、ことばの色を感じてマーカーを選んでいたようなんです。

おかしいですよね、言葉の色が見えるなんて、初めての感覚だったので、なんかちょっと、わくわくしました。

そんなときに、『フィードフォワード』という言葉が急にピックアップされたんです。

あ、きょうのお題はこれなんだな!と思いました。

いつも、急なんですよね、ほかにもやらないといけない事もいっぱいあるんだけど・・・・ま、いいか!?

すぐに、平本 あきおさんのページの飛んで、動画チェックしていたら、

前野 隆治さん関連の[SHIAWASE2021 大公開]の動画が出てきて、

あ、これ昨日届いた書籍『幸せに生きる方法』に関連する動画だわ・・・・

『フィードフォワードと目的論関連付けて、フィードバックと原因論との対比で説明すればということか?」

と前提が決まりました。

『人は目的に向かって生きている、フィードフォワードは、そこに一歩でも近づけるように支援する声かけで、自分自身とのコミュニケーションを始めるきっかけでもある!』

企業文化の再構築を行ううえで、方向を決め、それを全員が納得した後、ルールを決め、毎日の業務の中でそれを実行していく。

すると、必ず一定数、うまくいかない事が出てくる。

心理機安全生を担保して、フィードバックを実施しようとしても、

原因論的に間違いや、悪いところを探して、それを修正すること自体が、ネガティブな感情を引き起こし、

ストレスの蓄積につながってしまう。

すると必ず、どこかの時点で、パフォーマンスはダウンする。

今までの日本の職場、とりわけ、大企業、その下請け環境で働いた経験のある方たちは、この考え方が、垢のように染み付いている。

『悪いところ探し症候群だ!』うまくいっていない、いや、うまくいったところを見たことがない。

思い切って割り切って、すべてのフィードバックを、フィードフォワードへ変えてみよう。

目的論で考えて仕事ができるよう、声賭けや、前提を書き変えよう。

そして、1つ1つの仕事の目的をいつもいつも、意識しよう。

『今やっている仕事の目的は?』 『この仕事の目的は、〇〇だから、前に進めるために、〇〇をして下さい!』

『この部分は目的に向かって、とってもよくできています、後はここと、ここがこうなるとさらに良くなりますよ!』

みたいなかかわりを、もっともっと増やしていこう。

今回は、人と人の関わりによる環境創りでしたが、ここが、最も難しくって、もっとも効果が出るところでもあります。

アドラー心理学「目的論」難しくない?」って思ってる人へ

☆ ①WEBサイト ☆ https://hiramotoshiki.jp/ ◆現在お申込み可能なセミナー https://my.hiramotoshiki.jp/products ◆書籍多数出版 https://amzn.to/2KVmAIy ☆ ②平本あきおプロフィール ☆ ・米国アドラー大学院修士号取得 (Adler University M.A. in Counseling Psychology) ・東京大学大学院教育学研究科修士号取得(臨床心理) ・目的論コミュニケーション提唱者

https://ameblo.jp/isikawayasuyuki/

そしてnoteはじめました。

よろしければ、遊びに来てください!

https://note.com/c3421yxy