人生が変わる!本当の病気の治し方

『もう苦あれば楽ありはいい加減にやめませんか?古来日本人は未来に起こる良きことを先に喜んでお祝いしていた。喜んでいれば喜びがやってくる前祝いの法則!』

ひすいこたろう 大嶋 啓介 共著 予祝のススメ 『前祝いの法則』

苦労を続けて、いやなことも、やりたくないことも、グッと我慢して、頑張っていていれば、

『きっといい事が待っている、いつかは成功できる、楽になる!』よく耳にする言葉です。

でもどうでしょう、実際は、いい事も来ませんし、成功もしません!楽にもなりません!

でもそれは、当たり前のことなんです、我慢して、がんばっている状態では

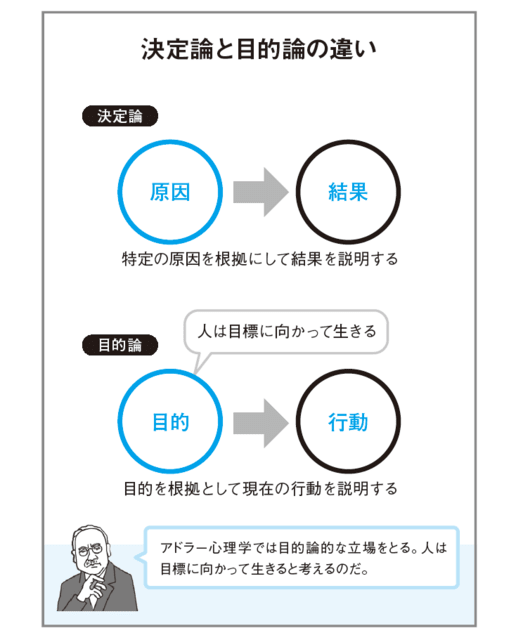

脳の感情をつかさど部位、扁桃体は、『快』になっていません、『不快』なんです、この状態では、

最強の、神経伝達物質、ドーパミンは分泌されませんので、人間は能力の40%以下しか発揮できていません!

このような体や精神の状態では、成功も出来ませんし、楽にもなりません!

では何故このようなことわざが生まれてきたのでしょうか?

日本のことわざの中には、努力を辛抱強く続けるという意味のものが多く存在します。

ちょっと調べただけでも、

「石の上にも3年」「七転び八起き」「継続は力なり」「努力は必ず報われる」「雨垂れ石を穿つ」「千里の道も一歩から」「種蒔く人は笑う」等々

思ったより沢山ありました。

この考え方は、儒教の思想の影響を受けた考え方で、 儒教は勤勉さ、忍耐、道徳的な発展を強調しており、日本文化に大きな影響を与えています。

特に、江戸時代には、徳川幕府が社会秩序と安定を維持するために勤勉と忍耐の価値を推奨しました。

このころ生まれたのが、「石の上にも3年」ということわざで、

冷たい石の上にも3年座り続ければ温かくなるという意味で、辛抱強く努力すれば結果が出ることを示しています。

その後、戦後の経済復興の時代、日本経済の奇跡は、勤勉と献身によって成し遂げられ、この時期に努力が成功につながるという文化的な規範が確立されました。

ここでひとつ気づいたことがあるんです。

確かに、時の支配者層が、儒教の思想を政治に取り入れ、社会秩序の安定を図ったり、未来に希望を掲げて、今頑張るために、

民意をコントロールする、プロパガンダだったかもしれませんが、

ここに、「苦労」「苦しみ」耐えてということは出てきていないのです。

どちらかといえば、今の社会的情勢は困難を極めているが、それに耐えて、前向きの努力を続けていけば、

きっと明るい未来が待っているという、励ましと勇気付けの意味しか見えてこないんです。

そこで、「苦あれば楽あり」の意味を調べてみました。

語源は、皆さんもご存知、黄門様、

徳川光圀公が「苦は楽の種、楽は苦の種と知るべし」と記したところが語源という説が有力です。

この言葉は、苦労が将来の楽しみの基礎となり、逆に楽しみが将来の苦労の原因となる可能性があることを示唆しています。

一方「苦あれば楽あり」は、

人生には良い時期と悪い時期が交互に訪れるという考え方を反映しています。

そして、困難な状況にある人に対して、希望を持ち続けるように励ますための言葉として使われます。

ここから見えてくるのも、個々での「苦」は苦しみという意味よりも、困難な状況を示していて、

困難な状況を乗り越える、努力を続けていれば、いつか必ず希望が訪れるという前向きな意味しかないと思います。

それがいつからか、苦しいことを耐え忍んでいれば、そして、やりたくない、いやなことを我慢していれば、

よい事がいつかは訪れると誤解されていったのだと思います。

「耐える、がまんする」⇒なにも行動しない又はやりたくない行動⇒現実は何も変わらない

「困難に立ち向かう、解決の努力を辛抱強く続ける」⇒解決した明るい未来を思い描き行動する⇒現実が変わっていく

「苦」の解釈の仕方が変わるだけで、結果はまったく逆のものになってしまいます。

そこで、声を大きくして言いたいのですが、この日本的な考え方

何かを我慢してとか、苦しみに耐えてとか、もういい加減に止めませんか?

苦しみや、がまんの後には、苦しみや、がまんが続いてしまいます。

それをさらに続けていれば、精神が正常な状態でいれなくなります。

日本人的といいましたが、実は古来日本人はこのような考え方ではなかったようです。

儒教を政策として、推しすすめていた江戸時代でさえ、現代のような閉塞感はなかったようです。

多くの文献等で、完全に証明できるわけではありませんが、ペリーが対抗した時代、日本を訪れた外国人が残した文献で、

当時の江戸の人たちの暮らしぶりが、いくつか紹介されているようです。

その中で、町は活気にあふれていて、往来する人々の表情はとても明るいものだったと表現されています。

そしてさらに時代をさかのぼると、弥生時代のさらに前の時代縄文時代は、

約1万年もの長期間、ほぼ大きな争いのない平和な時代が

続いた期間があったことが、歴史研究によって明らかになっています。

争いがないということは、話し合いをしたり、自然災害、神のお告げ、心霊現象などの共通の恐れに対し、

協力してあたるなどの方法と機会をつかい、

お互いを理解することとを日常としてきたのだと思います。

この、自然災害、神のお告げ、心霊現象などの共通の恐れに対し、

協力してあたるなどの方法構築と機会が、収穫祭や狩猟の成功を祈る儀式、季節の変わり目に行われる儀式として行われてきたと考えられます。

ひすい こたろう・大嶋 啓介著 「予祝のススメ 前祝の法則」

そこで、今回紹介したいのが、ひすいこたろうサンが展開している、

本来、やりたいことがうまくいった後にするお祝いを先にやってしまう、予祝、

『前祝いの法則』です。

法則などというと、何か特別な事のように思えて、気持ちが引いてしまいそうですが、

実は、僕らが普段からやっていることが、実は前祝だったりします。

例えば、桜の花見です、これは秋に収穫されるお米が豊作であるようにとの願いをこめて前祝するもので、

これから収穫に向けて、農作業をやる上での結束を図り、協力体制を整える目的があったのです。

だから、日本人にとっては、決して特別なものではありません、

みんなで集まって、沢山お米が取れて喜んでいることを想像して、気分よくみんなで大騒ぎする。

そんな機会に、お互いの悩み事を相談したり、日常あったことを報告しあい、お互いに理解し親睦をを深め合っていったのです。

ここまで読んでいただいた方の大半が、心の片隅にいだく不安が、

「これって、また新手の新興宗教の布教じゃないの?そうでなかったら、SNSをつかったソーシャルメディア詐欺なんじゃないの、関わるのやめとこ、

後で大金請求されるのめんどくさいし」・・・

やっぱりそう、ばれちゃいました、・・・いえいえ違う違うそうじゃないです。

今の日本のとんでもない閉塞感、暗い空気を0.1mm.でも変えたくて、たいした影響力は持っていないですが、

こうやって、どんよりと重たすぎる雰囲気を少しでも打破しようと、いろいろ発信しています。

その先頭に立っているのが、大嶋 啓介さんですし、ひすいこたろうさんです。

彼らのユニークな「予祝というコンテンツ」を一人でも多くの人に伝えたいと思い今回もこの僕のつたない言葉で、一生懸命伝えているのです。

少しだけ安心していただくために、この「予祝」という言葉を辞書で引いて調べてみました、今生まれた言葉ではないので普通に記載ありました。

「予祝」の辞書での定義は、以下のようになります:

- デジタル大辞泉:予祝(よしゅく)とは、前もって祝うこと。特に、将来の成功や幸福を前祝いすること。

- 広辞苑:予祝(よしゅく)とは、事前に祝うこと。あるいは、将来の吉事を予め祝うこと。

日本の、祭事や、神事では案外ポピュラーなことのようです。

さっきは花見の話をしましたが、実は「結婚式」もこの「予祝」にあたるのだそうです。

これからの、幸せな二人の生活の喜びを事前に祝うことなのだそうです、ぜんぜん知りませんでした。

案外、身近で自分自身も沢山経験しているのかもしれません、もっと意識してやっとけばよかったです。

長々となってしまいましたが、きっと動画を見ていただくと、その空気感が伝わってくると思います。

とっても明るく、あったかい空気感です。

3人が3人とも、自己受容自分を受け入れている人ですし、自己肯定感、自己効力感も高い人たちです。

そして、それぞれがそれそれを尊敬しあっていますし、お互いに協力しようとする姿勢がビシバシ伝わってきて心地よいです。

そして、もしもあなたが少しでも、この雰囲気いいな、気持ちいいな、こんな風になりたいなと思えたら、

それがもうすでに「予祝」を行っていることになります、だって未来を喜んでいる状態ができてしまっているから・・・

ここで、僕も「予祝」やっときたいと思います。

「今日で、好酸球性肺炎も、慢性進行性肺アスペルギルス症も寛解して、体重も元に戻ったし、ドクターからも、ビール解禁の許可もいただきましたーーー!

ビール最高、乾杯~~い!!!!!!!!!!!!(^_-)-☆」

何をやるにしても、最初からうまくいって喜んでいる状態の、ご機嫌と喜びでやっているほうが、

うまくいく可能性は高くなります(^^♪

【引き寄せの法則】超即効!運気がみるみる上昇し、驚くほど夢が叶う「予祝」とは?「前祝いの法則」で共著した、メンタルトレーナー・大嶋啓介さんの登場です。

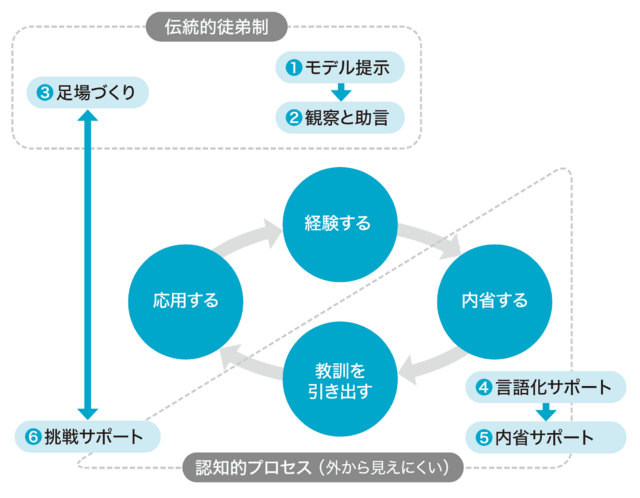

『ビジネスステージでも自己受容できるようになるためのポイント』

1、完全に自己受容できている人はいない事を理解する

2、自分のネガティブな感情にただ向き合い、ただ観察し続ける!

3、ネガティブな感情を紙に書き出す!

4、あ、またネガティブな感情沸いてるなーと気づくだけでいい

5、目標をすて、今の積み上げで結果が生まれていることに気づく

6、呼吸音に気づき、集中する瞑想を実践する

僕ってこんな人です!(^_-)-☆

コア1:『周りとは違うやり方で自分軸を大切に自分の人生を生ききる!!』

コア2:『周りとは違うやり方で、97%の人が忘れている、そしてやってない、

人は皆上を向いて自分の人生を歩いていいんだ!』という事に気づいてもらえる研修をやりたい!』

ミッション:周りの人、事に捉われることなく、本当の自分の人生を、

歩いていいんだ!という気づきを広めていく!

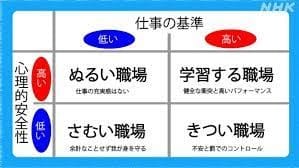

セルフイメージ:脳科学、心理学、フロー理論、行動科学を使って、

※元気とハイパフォーマンスの両立を実現し、社長のビジョンを支援する、『人間力アップ気づきコーチ!』

※カルチャーチェンジ、環境変化を利用した自然な人づくり『オープンコミュニケーション心理的安全性構築コーチ』

※起業家マインドを持った優秀な右腕社員を育てることで 社長のビジョン達成を加速する!『右腕創りコンサルタント 』

===========================================

【チョー楽しいメンタルフローな組織創り】

元気とハイパフォーマンスの両立した組織創りのお手伝い

カルチャーチェンジ、環境変化を利用した自然な人づくり

『オープンコミュニケーション心理的安全性構築コーチ』

コンサルティンググループ 大分メンタルフロー研究所 匠

代表 石川 保幸

連絡先 : 携帯電話 090-1366-4882

Email : mflowrabo@gmail.com

X : https://x.com/takumi_igyousyu

ブログ 【チョー楽しいメンタルフローな組織創り】

http://blog.goo.ne.jp/c3421yxy

==============================================

ブログランキングに参加しています、下のバナーを『ぽちっと』クリックしていただけると助かります!(^_-)-☆ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓