|

||||||

|

(since 17 AUG 2005) |

|

当然の結論です、が懲りずに頑固な公僕も

前略、事故調査委員会殿

前略、事故調査委員会殿やれば出来るじゃないですか。貴委員会に良識が残っていたことに少しはホッとしました。

ただ、本来あるべき姿、つまり航空機事故調査には警察の介入を許さぬ地位を確立した独立した組織であったなら、遅くとも昨日(22日)の早朝には「乗員の対応に問題なし」は発表できたことでしょう。

早く国土交通省の傘の下から抜け出し、事故調査委員会の名に恥じぬ組織体系を確立されることを望みます。

大阪府の野蛮な公僕どもは、懲りずに蛮行を続行していますが、奴らと貴委員会の委員のどちらが航空機の専門知識に長けていて、理に適った調査結果を出せるとお考えですか。航空事故調査委員会としてのプライドがあるのなら、大阪府の公僕どもに何か言いたいことがあると思うのですが。

最終調査報告書を急いて作り上げることはありません。数ヶ月との見解を述べておられますが、妥当な数字と考えます。(火災検知について)本格的にシステムの調査をしたり、適切な建議をするのであれば半年は必用でしょう。

もし本気で航空先進国並の事故調査組織を目指す気があるのであれば、積極的に欧米に出向き、幾つかの優れた調査組織から教えを請い見聞を広めることです。彼らは、調査した事故の聴取内容についてまでは公開しないでしょうが、自分たちが行なっている事故調査の手順、事故調査のあり方、それについての信念についてはフランクに議論をしてくれて、多くを学ぶことが出来る筈です。

早々

大阪府警さん、本邦も含めて世界中の良識ある航空関係者は、あなた方の行なっていることを“野蛮な行為”と捉えており、やっていることも滑稽であきれていると思いますよ。

GPUつないで空調を効かせた当該機内をものさしとカメラもって歩き回ったり、涼しいお部屋で当該便の乗務員に事情聴取と称して無礼な質問を浴びせても、それはれっきとした「公務」なわけで、それにかかる費用は大阪府民と一部は全国民の税金から捻出されるのですから、良いご身分ですね。

その権力を手放したくないのも当然のことなのでしょうね。

「乗員の対応に問題なし」 カンタス機事故で調査官 (共同通信) - goo ニュース

緊急着陸で乗客が負傷したカンタス航空機の事故で、国土交通省航空・鉄道事故調査委員会の調査官は22日、脱出時の作業手順などについて乗務員から聞き取り調査した結果、「緊急脱出時に必要な手順はなされており、対応に問題はなかったと思う」と述べた。

事故調委の現地調査は23日まで行うとしており、最終報告は数カ月以上先になるという。

大阪府警は22日、業務上過失傷害容疑で現場検証を継続。これまでに発煙警告灯が作動した貨物室に出火の痕跡がないことを確認しており、この日は計器の作動状況や、非常脱出装置のシューター(滑り台)の使用方法、乗務員の避難誘導が適切だったかなどを調べ検証を終了した。

2005年 8月22日 (月) 21:18

Comment ( 2 ) | Trackback ( 0 )

つける薬は無いものか (しつこくてすみません)

お怪我をされた方々には大変申し訳なくお気の毒なのですが、今回引用した報道ひとつとっても、今回ばかりは乗客の皆様が自分の身を守るべく適切な行動をとれなかった、と言うしかありません。きつい言い方で恐縮ですが、危機管理意識が欠如しています。

お怪我をされた方々には大変申し訳なくお気の毒なのですが、今回引用した報道ひとつとっても、今回ばかりは乗客の皆様が自分の身を守るべく適切な行動をとれなかった、と言うしかありません。きつい言い方で恐縮ですが、危機管理意識が欠如しています。当該便に搭乗していたすべてのお客様がそうだとは申しません。中には日頃から危機管理意識を持たれており、今回の緊急脱出においてもかすり傷ひとつ負わなかったお客様もおられる筈です。

気になる点を幾つか(引用記事中太字にした部分)述べさせていただきます。

まず大阪府警殿、

どこが業務上過失だと疑ってらっしゃるのか、その論拠を示していただきたい。

それから

国連加盟国の我が国が、ICAO Annex 13 に背いて“捜査”をなぜ行なえるのか、その根拠を示していただきたい。

「乗務員にせかされた」と話す乗客の方、

緊急着陸した時点では貨物室から再度出火する可能性もあったと思うのですが、そのような状況でも、ひとりゆっくり身支度をして、脱出シューターではなくタラップを使って降りたかったのでしょうか?

それですと、その時点で全権限を有する機長の命令に従わないことになり、あなたが航空法違反で処罰されることになるのですが、逮捕拘束されてもタラップから降りることを希望されますか?

さて、事故調査委員会殿、

調べるべきは“乗務員の誘導に問題が無かったか”でなくて、“なぜ貨物室のセンサーが警報を出したのか、本当に誤報だったのか、何が原因で誤報となったのか”ではありませんか?

それと同時に事故調のありかたそのものを調べたら如何でしょう

毎日新聞殿、文責を載せておられる姿勢には敬意を表します。

が、

乗客は「墜落」と「爆発」の恐怖を感じながらカンタス機を脱出した

と断言できる裏付はどこにあるのでしょう?

当該便の運航乗務員または客室乗務員が"We may Crash followed by Explosion in a few minute, thank you"とでもPAしたのですか?

それから重箱の隅をつつくようで恐縮ですが

シューターが取り付けられると

ではなくて、シューターはドア・モードが Automatic Armed で機内側からドアを開ける操作をすると、自動的に deploy して expand するので、「取り付けられる」という表現は間違っております。

せかした

についても、“緊急脱出”なのですから、「せかさない」方がおかしいのではないでしょうか。

東京都渋谷区の男性会社員殿、

手荷物を持たずに我先にと脱出口に詰め掛けた

とのことですが、“緊急脱出”の際には手荷物は持ってはいけません。Safety Demonstration Video でそのように説明していませんでしたか?

それから「我先にと脱出口に詰め掛け」てはいけません。まさか客室乗務員の制止を振り切ったりしてないでしょうね。もしそうだとしたら、航空法違反です。

最後に、お気の毒ですがお怪我をされた方は、

いずれも脱出時にけがをした

とのこと。第三者が原因(たとえば、だれかが脱出シュータの上から突き飛ばした)であれば、その方に傷害を負わされたと言えますが、そうでなければ自己責任と言わざるを得ません。“緊急脱出”とは尊い命を守る最終手段であり、そういうものなのですから。

<カンタス機>出火示す警告灯が誤作動 大阪府警も捜査(毎日新聞 - Yahoo! ニュース

成田発パース(オーストラリア)行きカンタス航空70便A330型(乗客乗員194人)が21日未明、関西国際空港に緊急着陸したトラブルで、調査官を派遣した国土交通省航空・鉄道事故調査委員会は、同機貨物室に火災の跡がなく、出火を示す警告灯が誤作動したとの見方を示した。病院に運ばれた負傷者は日本人6人、オーストラリア人2人、中国人1人の計9人で、うち日本人女性(20)が骨盤骨折で重傷。大阪府警は業務上過失傷害容疑で現場検証するなど捜査を始めた。

乗客181人全員は脱出用シューター(滑り台)で機外に降りたが、「乗務員にせかされた」と話す乗客もいた。事故調は、乗務員の誘導に問題がなかったか調べている。

事故調による調査後の21日深夜、乗客のうち161人が臨時便でパースに出発した。

乗客は「墜落」と「爆発」の恐怖を感じながらカンタス機を脱出した。

複数の乗客の話では、離陸の約2時間後、「コンピューターエラーで念のため日本に戻ります」と機内放送があった。その後、「機長が『フリーズ』と言ったら、頭を前のシートに倒してください」と放送が流れ、乗客の間に「墜落するのか」という不安が広がった。無事着陸すると拍手が起きたが、今度は「外に出て、機体からできるだけ離れてください」と指示が出た。

シューターが取り付けられると、乗務員が「ハリーアップ(急げ)」とせかしたため、「爆発するのでは」と乗客はパニック状態に。東京都渋谷区の男性会社員(36)は「手荷物を持たずに我先にと脱出口に詰め掛けた」と話す。病院に運ばれた9人はいずれも脱出時にけがをしたためだった。

【奥村隆、江畑佳明、安藤龍朗】

(毎日新聞) - 8月22日0時12分更新

Comment ( 2 ) | Trackback ( 0 )

相変わらず警察が出てきてる これじゃ神様も怒る訳だ

馬鹿もここまでくると“表彰状”ものです。このオヤジさんを何度も登場させないで下さいよ。

馬鹿もここまでくると“表彰状”ものです。このオヤジさんを何度も登場させないで下さいよ。緊急脱出時に負傷者が出たというだけで、“大阪府警”がお出ましです。

何度も言わせるな!! 警察の出る幕ではない!!!!

ICAO Annex 13に違反している!!

事故再発防止にあなた方の存在は邪魔だ!!

航空・鉄道事故調査委員会よ、今のままでは存在意義なし!!

国民の血税を無駄に使うべからず!!!!

航空・鉄道事故調査委員会様、いい加減気付いて下さいよ。何故大阪府警と合同でなければ現場検証も出来ないのですか。

あなた方は警察に馬鹿にされているのですよ。

国土交通省の内部部局としての“航空・鉄道事故調査委員会”は茶番でしかない。警察の介入も阻止できぬのなら解散してしまえ!!!!

警告灯の誤作動が原因か カンタス機内部を現場検証 (共同通信) - goo ニュース

成田発パース(オーストラリア)行きカンタス航空70便A330(乗客乗員194人)が貨物室の発煙警告灯の作動で関西空港に緊急着陸、脱出時に乗客が負傷した事故で、貨物室には出火の痕跡はなく警告灯が誤作動した可能性があることが21日、分かった。

大阪府警が業務上過失傷害容疑で同日、国土交通省航空・鉄道事故調査委員会と合同で機内を現場検証した結果、判明した。ほかの計器も詳しく調べ原因特定を進め、脱出手順に問題がなかったかについて関係者から話を聴く。

関西空港署などの調べでは、脱出の際に日本人6人、オーストラリア人2人、中国人1人の計9人が打撲し病院に運ばれた。このうち日本人女性1人は当初、腰の骨を折ったとみられていたが、打撲の軽傷と判明。このほか擦り傷程度の軽傷が10数人いるという。

2005年 8月21日 (日) 19:50

航空事故調査は犯罪捜査ではない

Comment ( 6 ) | Trackback ( 0 )

カンタス機緊急着陸 センサー誤動作か

このような状況になったら、Crew はこのようにせざるを得ません。適切な判断だったと思います。

このような状況になったら、Crew はこのようにせざるを得ません。適切な判断だったと思います。どのような貨物が搭載されていたのか、警報はバルク・カーゴ(荷物をバラ積みする部分;乗客の受託手荷物が搭載される)からだったのか、コンテナ搭載エリアからだったのか、その情報がありませんのでなんとも言えませんが、一つの可能性としては、センサー(貨物室の火災検知器)が誤作動したことも考えられます。

たとえセンサーの誤作動であったも、火災警報が出て、消火装置も動作させたのですから、あとは最寄の空港に早急に着陸し乗客を安全に避難させることは、当該便のクルーとしては当然の措置であります。

パイロットに楽観は許されません。「多分、センサー誤作動だろう」とたかをくくって、そのまま飛行を続け、実は誤作動ではなく出火要素となるものを本当に搭載していたり、電気系統がショートしていたりしたのでは飛行の安全は確保されませんから。

KIX(関西国際空港)は24時間空港としてのメリットを発揮しましたね。通報場所からして、セントレアよりもKIXの方が、Nearest Airport になります。

※Curfew を設けている空港でも、24時間運用体制の空港であれば、このような緊急事態の場合には受け入れます。

残念ながら怪我をされたお客様がいらっしゃるとのことですが、Evacuation でシュータでおりる際に骨折・打撲・火傷をされたのではないかと思います。

緊急着陸後、Evacuation かけるかどうかは、緊急着陸に至ったトラブルの原因、緊急着陸後の状況により最終的には機長が判断するのですが、今回は原因が「貨物室から出火の可能性」だった訳で、Evacuation は当然の対応と言えるでしょう。

シューターを用いて脱出する際に起こりえる怪我の種類としては、滑る姿勢が悪く皮膚に摩擦による火傷を負う。同じく滑る姿勢に起因し、着地の際の姿勢も悪くなり、腰から落ちてしまう。地上で脱出援助に当たる人の受け止め方が悪く、あるいは誰も受け止めてくれる人がいなくて、着地後足腰に打撲・骨折を負う、等が考えられます。

ブログ「Cassiopeia Sweet Days」の記事でも指摘されていますが、緊急脱出については Door Close 後、必ず放映(モニタ設備が無い機体では、客室乗務員が説明)することになっていますし、シートポケットの「安全のしおり」に記載があります。

航空法上、乗客に対する Safety Demonstration をせずして離陸することは許されません。

※Cockpit では、操縦関係の離陸準備が全て整っていても、この Safety Demonstration Video の放映が最後まで達していないと、管制塔に対して「我々は未だ離陸準備が整っていません」と報告します。例)"Fukuoka Tower, Japan Air 1724 with you, we are NOT ready"

緊急脱出ということで、気が焦ることは当然かと思いますが、客室乗務員の指示に従い、落ち着いて、安全姿勢をしっかりとって避難して下さい。それが、自分の身を守ることに直結するのですから。

航空会社のホームページでは(地味な場所ではあるのですが)安全関係の情報を見ることができます。緊急脱出の姿勢についても紹介されているものがあります。

日本航空 離陸前に放映される安全ビデオと安全のしおりを必ずご覧ください

全日空 非常時の客室乗務員の補助について

全日空 あなたの安全を守るために

カンタス機、緊急着陸 「貨物室で発煙警告灯」 (産経新聞) - goo ニュース

二十一日午前零時五十分ごろ、成田発オーストラリア・パース行きのカンタス航空70便(乗客百九十一人)から「貨物室で発煙の警告灯が点灯した」と緊急着陸の要請があり、70便は関西国際空港に着陸した。カンタス機、「出火」と関空に緊急着陸 十数人けが (朝日新聞) - goo ニュース

緊急着陸後、滑走路上で非常脱出装置を使って、乗客を降ろした。乗客一人が骨折したもようだ。

国土交通省関西空港事務所は、火災の有無について調査を始めた。

空港事務所によると、70便のパイロットから東京・羽田空港の捜索救難本部に「二十日午後十一時十五分ごろ、貨物室で発煙警告灯が点灯し、消火装置を作動させたが状況が確認できない。緊急着陸する」との要請があった。

2005年 8月21日 (日) 02:48

20日午後11時55分ごろ、成田発パース(オーストラリア)行きカンタス航空70便(エアバス333型)から「貨物室から出火の疑いがある」と緊急着陸の要請があった。国土交通省関西空港事務所によると、同機は21日午前0時51分に関西空港に緊急着陸した。同事務所によると、乗客は191人で、大阪府警によると、15~20人の軽傷者がいる模様だ。大阪府泉佐野市消防本部によると、出火は確認できていないという。乗客1人が骨折したとの情報もある。

同事務所によると、同機は定刻より遅れて成田空港を出発。和歌山県串本の南約900キロ付近を、約1万1千メートルの高度で飛行中だった20日午後11時15分ごろ、貨物室の発煙警告灯が点灯し、パイロットが消火装置を作動させたが、状況が確認できなかったため、緊急着陸を決めたという。

成田空港のホームページによると、同機は20日午後8時45分発で、定刻より約30分遅れの同9時14分に同空港を出発した。

関空対岸の市立泉佐野病院には21日午前1時ごろ、泉佐野市消防本部から「けが人が出る可能性がある。受け入れ態勢を整えてほしい」との連絡があった。

飛行機は着陸後、滑走路の北側に停止し、乗客らは緊急脱出用シューター(滑り台)などで機外に出た。その後、次々とバスで旅客ターミナル方面に運ばれた。飛行機のわきでは約10台の消防車などが赤色灯をつけて待機した。

搭乗していた宮城県色麻町の大学生北村健治さん(22)によると、飛行中に「コンピューターで問題が発生したので関空に向かってチェックします」というアナウンスがあったという。北村さんは「着陸直後から室内には焦げくさいにおいがした。飛行機が停止した瞬間、室内灯がすべて消えた。客室乗務員から脱出するようにいわれ、滑り台のようなもので機外へ逃げた」と話した

2005年 8月21日 (日) 03:32

Comment ( 0 ) | Trackback ( 0 )

今度はノースウェスト機 前脚トラブルで事故@GUM

歳のためなのか、最近は以前にも増して意地が悪くなったオヤジは、引用記事の見出しタイトル“前のめり着陸”に、昨今の本邦での航空関連記事の見出しとは雲泥の差を感じ、「やはり奴らは内弁慶か」と思ってしまうのです。

歳のためなのか、最近は以前にも増して意地が悪くなったオヤジは、引用記事の見出しタイトル“前のめり着陸”に、昨今の本邦での航空関連記事の見出しとは雲泥の差を感じ、「やはり奴らは内弁慶か」と思ってしまうのです。誇張もせず適切な表現をしているのは外交辞令なのでしょうか。

米国領で発生した米国籍機の事故であり、いくら本土から離れているからと言っても、ちゃんと NTSB: National Transportation Safety Board (米国国家運輸安全委員会)が事故調査にあたるので、日本のマスコミ諸氏には喜ぶようなネタが期待できないかもしれません。

前日も同一機材が Autopilot に不具合を起こして成田に引き返し(ATB)していたらしく、NW社の整備体制を叩くことは出来るかも知れませんが....。

本件、事故の内容はそれなりに深刻なものであり、調査結果によっては全世界を飛ぶ Boeing747 在来形機、あるいは -400 までが緊急点検または改修を迫られることにならないとも限りません。

第一報のときには、「いきなりポッキリいったか」と心配しましたが、その後の報道内容を見るに、当該便は着陸前に Low Pass を行なっていたようですし、Runway に(火災の発生を想定して)泡消化剤を散布した中を降りたようなので、 Cockpit 内の Landing Gear Indicator で Nose Gear (前脚)の表示が Down Lock (緑色のランプが点灯する)にならず、ギアが下りていないか、下りていても Lock がかかっていない(赤色灯が点灯する)旨の表示が出たのでしょう。

飛んでいる飛行機から自機の脚の状態を調べることは困難(床下のハッチを開けて潜り込み、懐中電灯を頼りに前脚の状態を調べることは出来ますが、そこで目視したところで、あまり役には立ちません;床下に潜り込んでゴソゴソ調べるというと、マイアミでのL1011の事故を思い出してしまいます)なので、空港上空を低空で通過(ローパス)し、 地上から脚の状態を双眼鏡で調べてもらうことが普通です。

また、記事内に“空港上空を2回、旋回し”とありますが、これはやや steep な turn をすることで発生するGにより、Gear の Lock が機械的にかかることを期待した Cockpit Crew の操作かもしれません。あくまでも推測です。

目撃者談として“「機首を持ち上げたような姿勢で着陸した。その直後、ザザザーという音とともに機体をこすりつけて止まった」”とあることから、Tail Hit しないギリギリの機首上げ姿勢で16本のタイヤがある主脚を接地させ、そのまま出来るだけ前脚の接地を遅らせるように機首上げ姿勢を保ったまま減速し、もう揚力が耐えられないとなった時点で、おそるおそる前脚をつけたのでしょう。

で、やはり前脚のロックがかかってなかったので、前脚部分の胴体を滑走路にこすり、停止したものと考えられます。

Yahoo.com より Photo (c) Reuters

この類のギア絡みのトラブルは稀ではありますが過去にも事例があります。中には、センサの不良で実際は Lock がかかっていたものもありますし、脚や脚を格納する部分の扉が原因で、脚そのものが出ないこともあります。

昔、羽田発南紀白浜行の東亜国内航空YS11が2つある主脚の一つにトラブルが発生、機体に格納されたままとなってしまい、機長の卓越した操縦技術により、羽田に見事な片脚着陸を行なった事例があります。YS11には燃料投棄の装置がないため、房総半島沖上空で旋回を続け燃料をギリギリまで消費させてからの着陸でした。当該便のT機長は、安全に着陸させることと同時に乗客の不安を取り除くため、様々な状況を想定した見事な危機管理能力を発揮しました。

気になる点としては、記事中の乗客の話として“「前輪が着陸したとき(中略)体が前のめりになったが、多少、衝撃を長く感じる程度で”とあるのですが、当該便の乗客は着陸に際して「衝撃防止姿勢」をとらなかったのでしょうか。これだけの事態なので、運航乗務員は客室乗務員に「 Brace Position (衝撃防止姿勢)をとるように」と指示して、客室乗務員も「 Brace for impact!! 」と叫んだと思われるのですが、果たして周知徹底されたかどうか気になる点ではあります。

某社は社是よろしく今回も乗客のコメントを掲載していますが、流石に「もうNWには乗らない」とか「NWに殺される」といった過激なコメントはお相手がお相手だけに載せていませんね。

成田発NW機が前のめり着陸 グアム、邦人含む3人けが (朝日新聞) - goo ニュース

19日午後2時20分(日本時間同1時20分)ごろ、グアム国際空港に着陸しようとした成田発の米ノースウエスト航空74便ボーイング747―200(乗客・乗員341人)の前脚に異常があり、機首を滑走路に接触させたまま、前のめりの状態で滑走した。同航空日本地区広報部などによると、機体は滑走路上で停止したが、脱出用シュートで機外に逃げる際などに3人が軽傷を負った。前脚壊れ邦人ら3人けが グアム空港でNW機 (共同通信) - goo ニュース

着陸前に操縦席下にある前脚に不具合があり、着陸時の衝撃で機体にしまい込まれるか、折れるかしたと見られ、米国家運輸安全委員会(NTSB)が原因を調べている。

日本領事館などによると、けがをした3人のうち1人は静岡県の男性(71)で、「脱出シュートで降りる際、他人とぶつかって頭を打った」と話し、病院で手当てを受けた。残る2人は米国籍乗員と米国人女性という。

夏休みを利用して4日間、グアムに滞在する予定だったという東京都の男性会社員(33)は「前輪が着陸したとき、振動がかなりがーっと来た。通常の着陸より、かなり大きな揺れだった」と話した。体が前のめりになったが、多少、衝撃を長く感じる程度で大きな悲鳴などはおきなかった。

その後、前方からゴムが焼けるようなにおいとともに煙が漂い、前方の乗客が後ろに移ってきた。「このままでは爆発するかもしれない、と思った」。機体から脱出して空港を出るまで4時間以上かかったという。

現地の航空関係者によると、74便は着陸前、空港上空を2回、旋回し、その間、ノースウエスト航空の整備士らが地上から機体を確認していた。前脚や、主翼下の主脚が、着陸時になっても、機体にしまい込まれたままになっていることを示す表示が出た時の「ローパス」と呼ばれる確認作業と見られる。

また着陸直前、滑走路に消火剤がまかれたという。

着陸時は主脚で接地した後、前脚を接地させる。前脚が支えるのは機体重量の約1割で、主に操舵(そうだ)を担っている。

2005年 8月19日 (金) 22:33

【ロサンゼルス19日共同】グアム国際空港で19日午後2時15分(日本時間同1時15分)ごろ、成田発のノースウエスト航空74便のジャンボ機が着陸した際、前脚が壊れ、機首の下部を滑走路にこすり停止した。2歳未満の乳幼児7人を含む乗客319人、乗員16人は全員、非常用脱出シューターで機外に避難した。グアムでNW機が前のめり着陸、邦人男性ら3人負傷 (読売新聞) - goo ニュース

グアムの日本総領事館などによると、日本人1人と米国人2人が軽いけが。日本人は静岡県の男性(71)で、シューターを滑り降りた際に他の乗客とぶつかり、頭に軽傷を負った。乗客の大半は夏休みの日本人観光客。無事だった乗客も荷物やパスポートが機内に残されたため、空港内に長時間足止めされた。

空港当局や米連邦航空局(FAA)によると、前脚に何らかの故障が発生し、着陸のショックで破損したとみられる。

2005年 8月19日 (金) 21:06

19日午後2時20分(日本時間同1時20分)ごろ、成田発グアム行きノースウエスト航空74便(ボーイング747―200型機)がグアム国際空港に着陸する際、前につんのめり、胴体前部を地面にこすりつける形で滑走路上に止まった。<NW機着陸事故>前日もトラブルで成田に引き返す (毎日新聞) - Yahoo! ニュース

乗客と乗員は非常用シューターで緊急脱出したが、日本人男性(71)を含む3人が軽傷を負った。

同社日本地区広報部によると、同便には乗客乗員計341人が乗っており、多くは日本からのツアー客だった。グアムの日本総領事館によると、日本人男性は脱出時に人とぶつかって頭を打ち、現地の病院で手当てを受けたが、入院する必要はないという。他のけが人は、米国人の女性乗客と客室乗務員だった。米国家運輸安全委員会(NTSB)が原因を調べている。

事故を目撃した現地企業勤務の川上剛さん(30)は読売新聞の電話取材に、「機首を持ち上げたような姿勢で着陸した。その直後、ザザザーという音とともに機体をこすりつけて止まった」と話した。

AP通信によると、事故でグアム国際空港は閉鎖され、同空港への到着便は急きょ、グアム島内の米空軍基地とサイパン島の空港に目的地を変更した。

2005年 8月19日 (金) 16:50

19日午後1時18分ごろ、成田発グアム行きノースウエスト航空74便(ボーイング747ー200型機、乗員乗客335人)がグアム島のグアム国際空港に着陸した際、前輪の軸が折れたため、機首の底部を滑走路にこすりながら停止した。乗客は緊急脱出用シューターで機外に逃げたが、日本人1人と米国人2人の計3人がけがをした。

現地の日本総領事館によると、けがをした日本人は、家族4人で旅行に来た静岡県の男性(71)。シューターで避難する際、ほかの乗客と接触して頭を打ち、軽傷を負った。

また、この事故の影響で滑走路は閉鎖され、グアム空港に向かう飛行機は近くの米軍基地を利用している。

ノースウエスト航空日本支社広報部によると、同機は着陸の際、前輪が降りたものの、滑走路を走行中に前輪の軸が折れ、前のめりの状態になったまま停止した。火災や煙は出なかった。乗客のほとんどは日本人で、夏休み中のためほぼ満席。乗客のうち7人は乳児だった。【川上晃弘】

◇前日もトラブルで成田に引き返す

今回事故を起こした航空機は前日の飛行でも、自動操縦装置の不具合を理由に成田空港に引き返すトラブルを起こしていた。

国土交通省航空局によると、同機はノースウエスト航空74便(乗員乗客453人)として18日午前9時53分、グアムに向けて成田空港を離陸したが、同10時17分ごろ、異常が見つかって急きょ引き返した。けが人はおらず、機体の損傷もなかったが、同省国際運航課は「同じ機体でなぜ続けてトラブルが起きたのか、ノースウエスト社に原因の報告を求めたい」としている。

2005年 8月20日 (土) 03:02

Comment ( 4 ) | Trackback ( 0 )

エールフランス358便事故 その後

エールフランス358便の事故について、カナダの運輸安全委員会( TSB: Transportation Safety Board of Canada )のこれまでの発表を基にまとめてみました。

エールフランス358便の事故について、カナダの運輸安全委員会( TSB: Transportation Safety Board of Canada )のこれまでの発表を基にまとめてみました。TSB は、米国の国家運輸安全委員会( NTSB: National Transportation Safety Board )同様、独立した機関であり、航空にとどまらず鉄道、海運、パイプラインと幅広く運輸全般にわたり、事故調査を行っています。本部は Quebec 州の Gatineau にあります。

358便は目的地であるトロント・ピアソン国際空港が悪天候(激しい雷雨)のため、空港付近の上空で15分程度 Holding した後、着陸へ向けた最終進入を開始しました。

副操縦士が PF: Pilot Flying として操縦、着陸を担当しました。

当該副操縦士の飛行時間は約10000時間で、この飛行時間はカナダが定める一ヶ月あたりの上限乗務時間をずっと続けたとしても、到達するのに約10年はかかる飛行時間に相当するそうです。

事故調査に欠かせない Black Box は事故の翌日に事故機から良好な状態で回収されました。その記録状況も極めて良好だそうです。

Black Box の初期解析と目撃証言などから明らかになったこととして、358便は接地点が通常の位置よりもかなり延びていたようです。

機は 148kt (274km/h) で接地しましたが、その接地点は滑走路端から約1200mの地点で、通常の接地帯である約500mの地点よりもかなり接地点が延びています(当該滑走路長は2743m、ILS Glide Slope Usable Length は2363m)。

それに加え、当時の気象状況(激しい雷雨)により、滑走路路面は滑りやすい状態( Braking Action は Poor )にありました。

今回の調査を担当している TSB の Réal Levasseur 氏は、この時点で「滑走路内に停止することは不可能だったのではないか」と推測しています。

"With the runway conditions we had - the water on the runway and the braking action, which was poor - my preliminary estimate was that at that point, there was no way that this aircraft could stop before the end," Levasseur said after an initial analysis of data from the flight recorder and cockpit voice recordings.

Levasseur 氏は同時に、「通常の接地帯である滑走路端から約500mの地点に接地し、滑走路の路面が dry であったならば、問題なく滑走路内で停止できたであろう」とも述べています。

接地後、358便が滑走路終端を飛び出した際の速度は約 80kt (148km/h) と推定されています。

この間、機がハイドロプレーニングに陥ったとの推論もあることに対して、Levasseur 氏は「これまでのところ、それを裏付ける事実は発見されていない」としながらも、「滑走路路面の状態からして、タイヤがグリップを得ることが通常よりも困難で時間を要したであろう」ことにも言及しています。

358便は、滑走路を200mオーバーランし、木が生い茂ったくぼ地( wooded ravine )に機首を下げる格好で停止しました。

着陸の際に機体に落雷があったとの目撃情報に関しては、Levasseur 氏は「機体には被雷した痕跡は見当たらない」とそれを否定しています。

非常脱出口については、2つのドアについて脱出スライドが自動的に展開しなかったことを指摘しています。この件の原因究明には時間がかかりそうです。

当該機は8つの非常口(ドア)を備えていましたが、そのうち4つは火災や機体外部の障害物のために乗務員が使用しない判断をして閉め切り、残りのうちの2つについてはスライドの展開に問題がありました。結局、スライドに問題があったドア(一つは展開したスライドが膨らまず、もう一つはスライドそのものが展開しなかった)を含め、4つの非常口(ドア)から緊急脱出が行われたそうです。

航空機の操縦系統およびエンジンについてですが、これらには特に不具合は無かったようです。

Thrust reverser (エンジンからの排気ガスの流れを変えて制動力として用いる仕組み:俗に逆噴射と言われている)は、着陸の時点で4基のあるエンジンの全てが正常に動作していたとみられ、エンジンは衝突時まで正常だったと述べています。

Reverse Thrust は全制動力に占める割合は5~10%であり、主たる制動力はタイヤホイールに装着されたディスクブレーキと主翼面のスポイラーから得られる訳ですが、接地後、ブレーキもスポイラーは正常だったと Levasseur 氏は述べています。

"As the aircraft wheels touch down, we see the brakes being applied right away, we see the spoilers coming up and we see the thrust reversers also being activated on all four engines," Levasseur said.

機体側に重大な問題が発見されなかったことを受け、調査の焦点は事故当時の気象状況に移っています。

Levasseur 氏は「天候は疑う余地の無い要因であり、もし私が“天候が要因ではない”と言ったなら、あなた方は私を信用するとは思えない」と記者団に語っています。

加えて、「 Wind Shear (風の急変)に関しては、未だ言及できる段階に無い」としながら、今後は気象の専門家が調査に加わるとしています。

また、「 Wind Shear は一つの可能性に過ぎず、それに捕らわれることなく他のあらゆることも視野に入れる」と述べています。

気象データ(レーダ)を解析したところ、358便の着陸時に、着陸滑走路である Runway 24L の周辺は強烈な雷雨の中にあり、レーダのデータでは、滑走路に直交する方向から 33kt (16m/s) のガストの記録があるようで、358便がガストに遭遇したのは明白であろう、とカナダ気象局のスポークスマンは述べています。

最終的な事故報告書が出るのは、まだ先のことで、約1年位はかかると思われます。

が、事実を一つ一つ実証し、着実に原因究明を進める姿勢からは、流石、航空先進国であることが感じられます。

事故調査委員は、入院中の機長へも何度かインタビューを行っています。機長は調査にはとても協力的なものの、調査委員との会話の詳細を公にすることは断っているとのこと(操縦を担当していた副操縦士は外傷に加え、精神的ショックとトラウマに悩まされているとのことです)。

Levasseur said his team has talked to the captain and the discussion was "very frank and honest." He declined to reveal any information from that conversation.

乗員と事故調査委員会との強い信頼関係を垣間見ることが出来ます。

メディアも事故調査委員会からのコメントを正確に伝えることが役目と心得ているようで、世論もそうなのでしょうが、何らかの責任追及を迫る視点からの記述はおおよそ見当たりません。

ズバッと言いたいこと指摘しているなと思えた記事でも、トロント空港当局の副局長 Brain Lackey 氏のコメントを紹介した以下の程度のものです。

「当時は悪天候で局員が窓の外を見て“ひどい嵐だ、今までにこんなにひどいのは見たことがない”とコメントした程だった。358便はもう少し天候の良いモントリオールや他の空港へダイバート(目的地外着陸)するに十分な燃料を搭載していた。が“ダイバートするか否かはパイロットの判断だ”」

~ Lackey also said that the jetliner had enough fuel to divert to Montreal or another airport where the weather was better, but "that's the pilot's decision."

Comment ( 0 ) | Trackback ( 0 )

どうなってるの

この頃、ニュースのリンクをクリックするのが恐ろしくなってきました。

この頃、ニュースのリンクをクリックするのが恐ろしくなってきました。世の中、どこかがおかしい。あるいは、呪われているのかもしれません。

これって、Clearance を受領せず、Squawk もセットしないで出たということなのでしょうねぇ。どうすると、このようなことが起こり得るのか、大変理解に苦しみます。

Cockpit の Before Takeoff Checklist では、dot line の後(離陸許可を受領してから)、Transponder ... ON, TCAS ... TA/RA が入るくらいです。

それより前に Takeoff Briefing を実施します。それについては Before Takeoff Checklist の第一番目の項目として入っている程に重要なもです。

が、Briefing のメインは、reject takeoff の procedure 確認や、engine failure after V1 での procedure 確認、SID の ALT limitation 確認などが主となりますから、あまり Clearance 絡みのことには言及しない筈です。

基本の“き”として、Clearance を受領していないのに機体を動かすことが間違っている訳で、何故このようなことが起こってしまったのか、本当に理解に苦しみます。

管制サイドもコックピットも(自分達の)都合の良いように思い込んでしまったのだと思われます。

管制サイド:「Clearanceは発出したよな」

コックピット:「File したとおり Clearance を受領したよな」

Clearance Read Back で Squawk の code を一桁くらい間違えて、そのまま "Read Back is Correct, contact ...." となって、Airboarne 後の Rader Contact で管制から(Transponder codeの設定)間違いを指摘されることは珍しくはないと思うのですが、どうすると Clearance を受領せずに出発できるのか全くもって解せません。

当該便は、日本航空ジャパンが運航する MD90 で、新潟からの最終便のようです。当該便クルーは何レグ目だったのでしょうか?

疲れで、集中力が欠如してしまったか....、それとも「定時性」のタイムプレッシャーが悪影響したか。到着地の伊丹は curfew の件もあるし。

“安全上の問題はなかったという”と国交省は言っているようですが、空港の Traffic だけ判断してはいけません。新潟は知る人ぞ知る Enroute の要ですから。

新潟空港でJAL機無許可離陸、管制官も気づかず (読売新聞) - goo ニュース

日本航空の旅客機が今月16日、新潟空港で航空交通管制官の最終許可が出ていないのに、離陸をしていたことが明らかになった。飛行計画承認なしに離陸許可 新潟空港、機長も確認怠る (朝日新聞) - goo ニュース

別の管制官も最終許可が出ていないのに気づかず、離陸を許可していた。国土交通省では、日航に厳重注意した。

日航によると、この機は新潟発伊丹行きの日航2250便。旅客機は通常、離陸の際に、管制官からの離陸許可のほか、航空交通管制官から、レーダー画面上に機体が表示される際の識別番号を受け取った上で離陸することになっているが、同便はこの許可が出ていないことに気づかず、離陸していたという。

同便は、上空で改めて航空交通管制官から、機体の識別番号を受け、伊丹空港にほぼ定刻通りに着陸した。乗客にけがはなかった。

日航は今年1月22日にも、北海道・新千歳空港で旅客機が管制官の許可なく離陸を始め、別の旅客機に追突しそうになるトラブルを起こした。

2005年 8月18日 (木) 14:33

16日午後7時に新潟空港を離陸した大阪行きの日本航空2250便(MD90型)に対し、空港の管制官が、日航側から提出された飛行計画の承認を伝えないまま離陸許可を出していたことが分かった。飛行計画は経路や高度、所要時間などをまとめたもので、便ごとに国土交通省が承認し、管制官を通じて機長に連絡する。管制官は承認を確認してから離陸許可を出すことになっており、同省は「重大な手続きミスだった」として、新潟空港事務所に対し、経緯の調査などを指示した。

一方、日航機の機長も離陸前に飛行計画の承認を管制官に確認しておらず、同省は機長が確認を怠ったとして日航に厳重注意した。

同省によると、当時、同空港では発着便はなく、安全上の問題はなかったという。飛行計画は日航側から事前に提出され、同省が承認したが、新潟空港の管制官から機長への連絡が遅れ、伝わったのは離陸後だったという。

2005年 8月18日 (木) 13:39

Comment ( 6 ) | Trackback ( 0 )

トロント ピアソン国際空港

さる8月2日午後4時3分〔現地時間〕、カナダはトロントのピアソン国際空港でエールフランス358便( Airbus A340-300 型機)が着陸後に大破・炎上する事故を起こしました。

さる8月2日午後4時3分〔現地時間〕、カナダはトロントのピアソン国際空港でエールフランス358便( Airbus A340-300 型機)が着陸後に大破・炎上する事故を起こしました。機体が炎上するにまで至った事故にも関わらず、乗務員の的確な避難誘導と乗客がパニックに陥らずにそれに従ったために、機体に火が回りだす前に、幼児を含む297名の乗客と12名の乗員、当該便に搭乗していた計309名全員が無事に生還することが出来ました。

この事故に関しては、

8月3日 「激しい雷雨の中での事故でした」

8月4日 「Airbus A340 事故続報」

8月14日 「エールフランス機事故に対するALPAの見解」

に稚拙な投稿をしております。

事故は、Runway 24L に着陸後、滑走路内で停止できずに滑走路をオーバーランし、滑走路先のくぼ地で機体が停止、大破・炎上にいたったものでした。

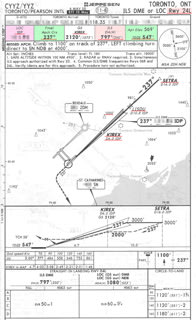

今回、事故が発生したカナダ・トロントのピアソン国際空港のチャート類を入手しましたので、その一部(二種類)を参考までに紹介します。

先ず、空港の見取り図です(タイトル画像にも使用しました)。

ピアソン国際空港には、北東-南西方向に伸びる平行滑走路が3本と、それに直交し北西-南東方向に伸びる平行滑走路が2本、計5本の滑走路を有する大きな空港です。

旅客ターミナルは空港の北東側に位置し、管制塔は空港敷地のほぼ中心部に位置しています。誘導路も複雑で旅客ターミナル・エリアも複雑なことから、エプロン領域をコントロールする管制塔が別に設けられています。

今回の事故は、エールフランス機が空港で一番東端に位置する Runway 24L に進入・着陸し、そのまま滑走路内で停止できずに Runway End を通り過ぎ、オーバーラン。Runway 06R の進入灯が設置してあるくぼ地に突っ込んでようやく停止しました。

「エールフランス機事故に対するALPAの見解」でも ALPA の指摘を紹介しましたが、Runway 24L の終端にはオーバーラン・プロテクション・エリアがありません。

※オーバーラン・エリアという意味では、この空港にはオーバーラン・エリアを供えた滑走路が一つもありません。

また、Runway 24L はピアソン国際空港の5本の滑走路中、一番長さが短く、ILS の Glide Slope にのって接地帯に降りた場合、使用可能な滑走路長は2363mとなります(滑走路そのものの長さは2743mありますが、接地帯は滑走路端から内側に入り込んだ位置にありますので、Glide Slope の電波に乗って接地した場合、その先に残された使用可能な滑走路長は短くなります)。

一番短い滑走路と言っても、成田のB滑走路よりは長い(本来の計画長よりも長い)ですし、ILS Glide Slope Usable Length も羽田のB滑走路( Runway 22 )の2161mよりも長いのです。

当然、Airbus A340-300 型機が着陸するのに必要な滑走路長は十分に満たしており、当該滑走路に進入・着陸を許可したことに問題はありません。

ただ、事故発生当時の気象状況(激しい雷雨が続いており滑走路面も滑りやすい状態であったこと)と、Runway 24L は接地帯の標高が 547feet、滑走路終端の標高は 525feet と 22feet (約6.7m)下り勾配となっていたことは、オーバーラン・プロテクト・エリアが無いことと相まって、安全サイドからは悪い要素だったと思います。

それなりの画像サイズになってしまいますが、そこそこ文字が読み取れるピアソン国際空港の空港見取り図は「ここ」に置きました。

※事故後の8月12日に revise されているチャートですが、大きな変更はない筈です。

次に、358便が進入・着陸した Runway 24L の Approach Chart を示します。

ピアソン国際空港には、ILS CAT II, IIIA, IIIB, IIIC まで備えた滑走路 Runway 06L があるのですが、当時の気象状況や Traffic Flow から358便が指定された滑走路は Runway 24L でした。

この滑走路は、通常の ILS (ILS CAT I) ですが、minimum (Decision Height)(着陸決心高度:この高度まで降りても滑走路が視認出来ない場合には missed approach procedure にしたがって着陸復航を行なわなければならない)が、地上 250feet (約76m)と、一般的なフル・スペックの ILS CAT I のそれ 200feet よりも若干高めです。地上の障害物に影響されてのことだと思いますが。

悪天候の場合には、たかが 50feet されど 50feet であります。

「Airbus A340 事故続報」の交信記録にある KIREX fix が ILS のビーム上に示されています。

チャート下側の Profile 図を見ると、KIREX fix から Missed Approach Point ( ILS Glide Slope にのって地上から高度 250 feet に達する地点)までは、4.7 海里(約8.7km)で、対地速度 140kt (時速約260km)で進入した場合に要する時間は約2分であることがわかります。

Runway 24L の Approach Chart についても、そこそこ字が読み取れるチャートを「ここ」に置きました。

Comment ( 0 ) | Trackback ( 0 )

事故の連鎖か ウェスト・カリビアン航空MD-82墜落

残念なことにまたも死亡事故が発生してしまいました。

残念なことにまたも死亡事故が発生してしまいました。昔から、“事故は連鎖する”と言われていますが、このところ Aviation Safety Network からの配信が多いのが気になります。

Aviation Safety Network からの引用によると、乗員はエンジントラブルを報告していたようです。離陸~巡航(高度: FL330 約1万メートル)は順調で、離陸後約1時間は(少なくとも)ATC に報告されるような状況は何も無く、Position Report (位置報告)を行なっています。

最後の Position Report (over SIDOS waypoint) から7分後に、パイロットは「エンジントラブルにより FL140 (約4200メートル)まで降下したい」旨を ATC に要求し承認されています。

この段階では、双発エンジンのうちの一発がアウトになったと思われます。

双発機はエンジンが1基停止させるだけで、推力が半分になってしまいます。殊に事故を起こした MD80 シリーズは大推力のエンジンを積んでいる訳でなく非力な部類ですので、エンジン1基で飛行するには飛行高度・速度共に下げる必用があります。

よって、ATC へのこのリクエストは理に適っており、どのような類のエンジントラブルだったかは不明ですが、トラブルの類によっては、降下中にダウンしたエンジンの再始動を試みることも可能だったでしょう。

しかし、降下要求から4分後には最後の通信となる「エンジンが2基ともトラブルを起こし、機体も制御不能」と言ってきていますので、短時間のうちにトラブルが連鎖的に発生したことが考えられます。

操縦系統をつかさどる油圧は、通常はエンジンを動力源として供給されていますので、2基とも停止してしまうと通常系の油圧は Lost して操縦桿の油圧アシストが失われてしまいます。Alternate (予備の)油圧がもう一系統あるのですが、それを活かすことも不可能だったようです。

最後の降下率は 7000 feet/min (毎分約2100m)だったそうです。

通常の運航での降下率は、3000 feet/min だと「随分とぐんぐん降ろしているな」と感じますし、空港近くになると、500 ~ 1500 feet/min 前後です。

地上近くで 7000 feet/min の降下率がいかに異様なものであることがわかります。

コロンビア旅客機墜落、161人全員死亡=乗客はすべて仏人 (時事通信) - goo ニュース

【ボゴタ、パリ16日】ベネズエラ西部で16日、コロンビアのウェスト・カリビアン航空のMD82型旅客機が墜落、乗客153人と乗員8人の計161人全員が死亡した。フランス民間航空局と旅行代理店によると、乗客はすべて、パナマでのバカンスからカリブ海のマルティニク島の自宅に帰るフランス人だった。(写真はコスタリカのサンホセを離陸するウェスト・カリビアン航空機)

同旅客機はマルティニクの旅行代理店がチャーターしていた。マルティニクの政府当局者によると、フランスの航空事故調査局(BEA)が墜落原因調査のためベネズエラに3人、マルティニクに2人を派遣した。これまでのところ、同機の2つのエンジンが故障を起こしたと見られている。〔AFP=時事〕

2005年 8月17日 (水) 00:51

ASN Accident description 16 AUG 2005 McDonnell Douglas MD-82 HK-4374X

タイトル画像:Copyright (c) Willem Alberto --- PhotographerStatus: Preliminary Date: 16 AUG 2005 Time: ca 03:05 Type: McDonnell Douglas MD-82 Operator: West Caribbean Airways Registration: HK-4374X Msn / C/n: 49484/1315 Year built: 1986 Crew: 8 fatalities / 8 on board Passengers: 152 fatalities / 152 on board Total: 160 fatalities / 160 on board Airplane damage: Written off Location: near Machiques (Venezuela) Phase: En route (ENR) Nature: Int'l Non Scheduled Passenger Departure airport: Panama City-Tocumen International Airport (PTY) Destination airport: Fort de France-Lamentin Airport (FDF) Flightnumber: 708

Narrative:

The MD-82 arrived at Panama City-Tocumen after a flight from Medellín-José María Córdova Airport (MDE). The plane was then prepared to carry out a flight to the Caribbean island of Martinique. Flight WCW 708 departed Panama City at about 06:00 UTC (01:00 local time) and climbed to its cruising altitude of FL330. At 06:51 UTC the crew reported at FL330 over the SIDOS waypoint, over the Colombian/Venezuelan border. Seven minutes later the crew contacted the Caracas controllers, requesting permission to descend to FL140 because of engine problems. Permission was given. Last radio contact with the flight was at 07:02 UTC when the pilot reported problems with both engines, stating the airplane was uncontrollable. Preliminary news reports suggest that the aircraft descended at 7000 ft/min, and finally crashing in a swampy area.

今年の7月7日、Medellín-José María Córdova Airport (MDE) で撮影された事故機

Comment ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ヘリオス522便事故 続報(メールは嘘)

いかにも不自然な内容のメールは、やはり作り話の嘘だったようです。

“「騒ぎを見るのが面白かった」と供述しているという”この野郎、とんでもないお馬鹿さんで、犠牲者の方々とそのご家族を冒涜しています。厳罰に処して欲しいものです。

それと、クレジットもとらずにその「作り話」を発信した局と、同様にクレジットもとらずに転電したメディアも、レベルの低さを露呈してしまいました。

どこぞのお国と大差ないような....。

“キプロスの警察当局は墜落の原因究明のため~”と報道されていますが、これも事実であれば、どこかのお国と酷似していますね。

「機内凍えるよう」はうそ キプロス機墜落で男を逮捕 (共同通信) - goo ニュース

別のニュースソースによると、遺体の多くは凍結状態だったとのこと。

Decompression (急減圧)が発生し、Cockpit の Oxygen が機能せず Cockpit Crew が程なく意識不明となり Emergency Descend (緊急降下)が行なえず、墜落する前に殆どの乗客は意識不明から低酸素や低温で亡くなっていたことも考えられます。

Decompression を示唆する最後の交信から墜落までは二時間と報じられていますので、Emergency Descend しなければ、たとえ Cabin Oxygen Mask が drop しても、そんなに長時間酸素を供給し続けられる筈もなく、また巡航高度だったと言われている FL340 の外気温は-40℃かそれ以上に低かった筈ですから、その状態に二時間近くもさらされたら生存は不可能でしょう(故に、Decompression = Emergency Descend を実施する訳です)。

遺体の多くが凍結状態 自動操縦飛行の可能性も (共同通信) - goo ニュース

“「騒ぎを見るのが面白かった」と供述しているという”この野郎、とんでもないお馬鹿さんで、犠牲者の方々とそのご家族を冒涜しています。厳罰に処して欲しいものです。

それと、クレジットもとらずにその「作り話」を発信した局と、同様にクレジットもとらずに転電したメディアも、レベルの低さを露呈してしまいました。

どこぞのお国と大差ないような....。

“キプロスの警察当局は墜落の原因究明のため~”と報道されていますが、これも事実であれば、どこかのお国と酷似していますね。

「機内凍えるよう」はうそ キプロス機墜落で男を逮捕 (共同通信) - goo ニュース

【ローマ15日共同】アテネ郊外のキプロス機墜落事故で、乗客の一人がいとこにあてたメールで「機内は凍えるよう」と伝えたという話は、メールを受信したという男(32)の作り話と分かったとして、ギリシャ警察は15日、公共の秩序を乱した容疑などで男を逮捕した。

キプロスの警察当局は墜落の原因究明のため同日、事故機の運航会社、ヘリオス航空(本社キプロス・ラルナカ)の事務所を家宅捜索した。

逮捕された男は墜落直前の機中からメールを受け取ったと地元放送局に話し、それを世界のメディアが転電。機内の気圧が下がり超低温になっていたとの説が広まった。

男はギリシャ北部テッサロニキ市在住。「騒ぎを見るのが面白かった」と供述しているという。乗客名簿にいとことされる人物の名前がないことから、容疑が浮上した。

2005年 8月16日 (火) 07:36

別のニュースソースによると、遺体の多くは凍結状態だったとのこと。

Decompression (急減圧)が発生し、Cockpit の Oxygen が機能せず Cockpit Crew が程なく意識不明となり Emergency Descend (緊急降下)が行なえず、墜落する前に殆どの乗客は意識不明から低酸素や低温で亡くなっていたことも考えられます。

Decompression を示唆する最後の交信から墜落までは二時間と報じられていますので、Emergency Descend しなければ、たとえ Cabin Oxygen Mask が drop しても、そんなに長時間酸素を供給し続けられる筈もなく、また巡航高度だったと言われている FL340 の外気温は-40℃かそれ以上に低かった筈ですから、その状態に二時間近くもさらされたら生存は不可能でしょう(故に、Decompression = Emergency Descend を実施する訳です)。

遺体の多くが凍結状態 自動操縦飛行の可能性も (共同通信) - goo ニュース

【ローマ15日共同】アテネ郊外で14日、キプロスのヘリオス航空ボーイング737型機が墜落、乗客ら121人が死亡した事故で、ギリシャ当局者は15日、収容された遺体のほとんどは凍って固くなった状態だったと述べた。ロイター通信などが伝えた。

墜落機は超低温の約1万メートル上空で温度調整できなくなり、乗客の多くが墜落前に凍死していた可能性がある。現地からの報道によると、同機は操縦士も上空で死亡し、自動操縦で飛行を続けたが、最終的に墜落した可能性も高まっている。

ギリシャの捜査当局は同日までにブラックボックスを回収、近くパリに送り、原因究明を急ぐ。

一方、当初乗客は全員キプロス人とされていたが、ギリシャ人や米国人もいたことが判明。操縦士の1人はドイツ人だった。

2005年 8月15日 (月) 23:40

Comment ( 2 ) | Trackback ( 0 )

ヘリオス522便、墜落 情報が錯綜

残念なことに死亡事故が起こってしまいました。

残念なことに死亡事故が起こってしまいました。まだ報道内容も二転三転していますし、情報が錯綜しているので何とも言えません。

Decompression (急減圧)があったようですが、「乗客の1人がいとこに携帯電話でメールを送り、『寒い。機長は青ざめている。我々は死のうとしている。さようなら』と連絡してきた」との報道もあり、はたして、Decompression で Oxygen Mask drop した状態で冷静に携帯メールを送信できたのか?なぜ“機長は青ざめている”と言ってきているのか?.... etc. ミステリアスな点が多すぎます。

「(所謂ブラックボックス) Flight Data Recorder と Voice Recorder は回収した」とも報道もあるので、原因調査を見守りたいと思います。

※タイトル画像は今回事故を起こした機体です( (c)Aviation-Safety.net )。ペインティングは、ヘリオス航空にリースされる前のものです。当該機体は、2004年4月からヘリオス航空にリースされていました。

Aviation Safety Network の第一報も同時に引用しておきます。

そちらでは、当該機が昨年の12月20日に Cabin Decompression を起こしていたとの記述もあります。機体に問題を抱えていたのでしょうか....。

Cockpit の Oxygen Mask については、通常 pre flight checklist で酸素容量が 100% できちんと作動することを確認することになっていますが、それ(チェックリスト)が適切に実施されたのか、上空で問題なく機能したのかが気にかかる部分ではあります。高度は FL340 (約1万メートル)だったようなので、Decompression が起こっていたのだとすれば、迅速に Oxygen を供給できていなければ、10~20秒で意識を失ってしまうと思われます。

意識を失って前に傾き、操縦桿を押してしまったら、Boeing の機体は Autopilot が disengage (解除)しますので....。

まだ原因もわかっていないのですから、下種な推測は止めにしましょう。

自動操縦で飛行か キプロス機墜落 空調障害説、疑問の声多く (産経新聞) - goo ニュース

【パリ支局】アテネ郊外に十四日、墜落したキプロスのヘリオス航空旅客機(乗客・乗員百二十一人)は、墜落までの最大約二時間、操縦士が意識を失うか、あるいは死亡した状態になり、自動操縦によって飛行していた可能性が浮上している。旅客機内の酸素供給装置か、加圧系統に問題が生じたとの見方だが、欧州の航空専門家は「不可解だ」と指摘しており、異例の事故の原因究明にはなお時間がかかりそうだ。

事故原因をめぐっては、ギリシャ当局者が「ハイジャックの証拠は得られていない」と述べるなど、技術的トラブルとする見方が支配的だ。事故機が管制官に空調トラブルを報告しており、機内の気圧が急低下して事故につながった-との分析だが、欧米メディアはこれに疑義を唱える航空専門家の見方を多く伝えている。

その一つは「気圧低下が発生しても、操縦室内には警報装置もあり、酸素マスクをつければ意識喪失を防げたはず」という指摘だ。また、事故機がすでにアテネ国際空港への着陸体勢に入っていたため、高度はさほど高くなく、圧力低下でただちに機体が影響を受けることはないとし、事故が複合的要因によるとする見解も出ている。

事故では、墜落の約二時間前に旅客機との交信が途絶したためギリシャ空軍機が緊急発進。旅客機の操縦室内に機長がおらず、副操縦士が前傾姿勢だったことを確認した。同空軍機はその後の再接近で、操縦室内で別の二人が操縦を試みる様子も視認したが、それが乗員だったかどうかは不明という。操縦室内の酸素マスクは下りていた。

2005年 8月15日 (月) 15:40

ASN Accident description 14 AUG 2005 Boeing 737-31S 5B-DBY: from Aviation Safetey Network

Accident descriptionStatus: Preliminary Date: 14 AUG 2005 Time: ca 12:00 Type: Boeing 737-31S Operator: Helios Airways Registration: 5B-DBY Msn / C/n: 29099/2982 Year built: 1998 Engines: 2 CFMI CFM56-3C1 Crew: 6 fatalities / 6 on board Passengers: 115 fatalities / 115 on board Total: 121 fatalities / 121 on board Airplane damage: Written off Location: near Grammatikos (Greece) Phase: En route (ENR) Nature: Passenger Departure airport: Larnaca Airport (LCA) Destination airport: Athens-Eleftherios Venizelos International Airport (ATH) Flightnumber: 522

Narrative:

Helios' Flight 522 departed Larnaca on a scheduled 1 hour and 23 minute flight to Athens, Greece. After an intermidiate stop there, it was to have continued on to Prague, Czech Republic. The fight, cleared for an en route altitude of FL340, reportedly notified Cypriotic controllers that they had some problems with the air conditioning system. The 737 entered Greek air space about 10:30, but efforts by air traffic controllers to contact the pilots were futile. Around 11:00 two Greek F-16 fighter planes were scrambled from the Néa Anghialos air base. About half an hour later the F-16's intercepted the airliner. The F-16 pilots reported that they were not able to observe the captain, while the first officer seemed to be unconscious. They continued to track the flight until it crashed in mountainous terrain some 40 km North of Athens.

Reportedly the same Boeing 737, 5B-DBY, suffered a loss of cabin pressure on December 20, 2004 during a flight from Warsaw to Larnaca. Three passengers needed medical treatment after landing in Larnaca.

Comment ( 0 ) | Trackback ( 0 )

エールフランス機事故に対するALPAの見解

ALPA: Air Line Pilots Association, Int'l (乗員組合連絡会議)が8月2日〔現地時間〕トロント、ピアソン国際空港で発生したエールフランス358便、エアバスA340機の事故について、8月4日付けで声明を出しているのを見つけましたので、概要を紹介します。

ALPA: Air Line Pilots Association, Int'l (乗員組合連絡会議)が8月2日〔現地時間〕トロント、ピアソン国際空港で発生したエールフランス358便、エアバスA340機の事故について、8月4日付けで声明を出しているのを見つけましたので、概要を紹介します。声明では、ピアソン国際空港が滑走路の安全区域(具体的にはオーバーラン・エリア)に関して国際基準を満足していなかったことに言及しています。

※ピアソン国際空港に関するチャート類は、後日改めて紹介する予定です。

滑走路の不適切な安全領域の危険性(原文では the dangers of inadequate runway safety areas )に起因する最新の事故である、とした上で、ピアソン国際空港のオーバーラン領域の不備を指摘しています。

過去にも同空港では、Runway 24R (今回の事故は Runway 24L に着陸後オーバーランして発生しました)から離陸しようとした Air Canada の DC-9 が離陸中断( rejected takeoff )し、その後オーバーラン、今回の事故と同じくぼ地に突っ込み、二名の犠牲者を出しました。

そのときのカナダの事故調査結果では、そのくぼ地が死傷者を出す原因となった、と結論付けています(原文: The report from the Canadian government concluded that the ravine "contributed to a high casualty rate". )。

ALPA では、米国とカナダで発生した、滑走路終端付近の障害物により死傷者や損壊の程度が増加した事故について、数多くの調査をしてきているそうです。

幾つかの事故を紹介し、オーバーラン・エリアの必要性とそれを設けていないことによる危険性を警告しています。

対応策として、くぼ地を埋めるといった直接的な解決方法がある一方で、都市部の空港では物理的制約から、現実問題として難しい場合も多いことも指摘しています。

その上で、そのような条件下でもオーバーランによる事故を防ぐ手段として、EMAS: Engineered Materials Arresting System (滑走路上に設置された捕捉システム)の導入事例と効果について言及しており、今後も IFALPA: International Federation of Air Line Pilots Associations (ロンドンに本部を置く国際定期航空操縦士協会連合会)を通して、全ての民間航空機が使用している空港に対して適切なオーバーラン・プロテクションが提供されることを目指す、と結んでいます。

実際に運航に携わるパイロットの組織が、事故調査委員会とは別に“これまで我々が問題視してきた危険要因が不幸にもまた事故を招いてしまった”“我々が指摘する危険要因をこれこれの施策で排除することが、同様の状況下での事故による被害を軽減させるのに有効であるから、今後もその働きかけを続ける”旨のことを言っています。

流石は、航空機の安全運航と共に、万一の事態に陥ったときにも被害を最小限に食い止めるための現場の声を述べることで、社会全体が航空機事故の撲滅と事故による犠牲をくい止めることに自然と向かっているように思えます。

我が国にも日本乗員組合連絡会議 ALPA Japan: Airline Pilots' Association of Japan があり、IFALPA の中でも第3位の構成員数です。

行政(当局や事故調(これが独立した機関でないことが我が国の問題点))が、航空機運航の安全性向上と民間航空輸送産業の健全で安定した発達(労働条件等も含む)を目指す ALPA Japan の活動に協調・協力できる社会になれば良いのですが。

ALPA 声明の原文は、ALPA News Release からどうぞ。

Comment ( 0 ) | Trackback ( 0 )

JAZのDC10から部品落下

何故にこう次から次へと休む間もなく書き立てられてしまいますかねぇ。

何故にこう次から次へと休む間もなく書き立てられてしまいますかねぇ。一つ前の投稿記事(8月11日「厄年かな」)に航空機からの部品落下・脱落の話を書いたのですが、そこで「(航空機からの落下物は)決して珍しくない」と書いたのが良くなかったのか、本当に撒き散らしてしまいました。それも住宅地に。

記事にするとそれが起こるのでは、小生は“悪魔”か“貧乏神”か....。

DC10 は確かに Boeing747 在来型と並んで日本航空グループでは古株で来年には退役を控えた機種ではあるのですが、航空機の耐用年数からすると、きちんとした点検・整備を行なっていれば、まだ問題になる年数でも運航サイクルでもありません。

日本航空から退役しても、第二の人生を歩む予定の筈です。

全日空は同じ三発機である L1011 (ロッキード・トライスター)をほぼ同時期に導入し、そちらは随分と前に退役していますので、それと比較すると古い印象を持つかも知れませんが、まだ現役でバリバリ活躍できる機体です。

ただ、航空機は年数が経過するに従って、耐空性を維持するために必用な整備費用が加速度的に増加するので、古い航空機を所有することは、その飛行時間と運航サイクルに応じた適切な点検整備に相応のリソース(お金と人、設備)を投入しなければならないことから、営利を追求する航空会社経営からすると、損益分岐点がある訳で、そこが継続して使用するか退役させて中古市場に売却するかの決断を迫られる訳です。

(他にも、当該機種の限定資格を持っている運航乗務員や整備士さんのマンニングの問題もありますが....)

古い機種だから、マンニングの問題も含めて運航をJAZに委託してコストダウンを図る。整備はJAZからの委託というかたちで日本航空インターナショナルが実施する。

このような構図に問題が無かったのでしょうか。最新鋭の信頼性が向上している機種と同一の整備体制(主としてマンニングとお金が絡む部分)で良かったのでしょうか。

日本航空が導入した DC10 は DC10-40 というタイプで、エンジンは米国の Pratt & Whitney 社の JT9D-59A を採用しています。在来型の Boeing747 と同じシリーズのエンジンです。(日本エアシステムも DC10 を2機導入した実績がありますが、それは DC10-30 というタイプで、エンジンは米国 General Electric 社の CF6-50C2 を搭載していました。)

エンジンのタイプは違いますが、また「 Pratt & Whitney かい?」ですね。

推測ですが、異常燃焼(19時45分頃)でATBを決断してから、着陸(20時20分)まで30分強かかっていますので、玄界灘上空で Fuel Dump したのだと思います。

下に、4つほど記事を引用しましたが、その書き方からして明らかに世論誘導を狙っているものがあります。あちらさんは、今年に入ってから一貫してその姿勢です。ある意味、その信念を貫く姿勢には感心させられます。

JAL機のエンジン部品落下、2人けが…福岡空港近く (読売新聞) - goo ニュース

12日午後7時45分ごろ、福岡発ホノルル行きJALウェイズ58便(DC10型機、乗客・乗員229人)が離陸直後、左翼エンジンから火を噴き出した。

このため、同機は急きょ福岡空港に引き返し、着陸した。乗客・乗員にけがはなかった。

同時刻ごろ、同空港の北側約1キロの福岡市東区社領の工場や住宅が並んだ地域で、「飛行機が上空を通過後、ドーンと音がして金属片が落ちてきた」といった110番通報が9件あった。福岡県警は金属片は同機のものと断定した。

県警東署によると、金属片は3センチ四方のものが多く、一部はサッカーをしていた子供に当たり、高温の金属片を触るなどしてトラック運転手男性(26)と少年(13)がけが。このほか、商店の屋根に金属片が落ち、車のフロントガラスがひび割れた。

福岡空港事務所によると、金属片は、破損したタービンブレード(エンジンの中で回るタービンの羽根)とみられる。

◆国交省が対策本部設置◆

国土交通省は12日午後10時過ぎ、情報収集のため、航空局長を本部長とする対策本部を設置した。

国交省によると、DC10型機は、米国の旧ダグラス社が1960年代に開発した旧世代の旅客機。トラブルの起きた機体は、日航が80年に就航させた旧型機で、2001年にも名古屋空港を離陸した日航の同型機が、エンジンのトラブルで内部の金属部品が飛び散り、空港近くの駐車場の乗用車に直撃する事態となった。

2005年 8月12日 (金) 22:15

JALウェイズ 離陸直後エンジン破損 福岡空港に引き返す 乗客ら229人無事 (産経新聞) - goo ニュース

部品、住宅街に落下

十二日午後七時四十五分ごろ、福岡空港を離陸した直後のホノルル行きJALウェイズ58便DC10が、左エンジン付近から火を噴くトラブルを起こし、同空港に引き返した。その際、破損したエンジン付近の部品とみられる金属片が同空港近くの住宅街に多数落下。金属を触った子供ら五人が軽いやけどやけがをした。日航ジャンボ機墜落事故から丸二十年を迎え、群馬県上野村の追悼慰霊式で新町敏行社長が「安全運航に全力を尽くす」と言明した当日の重大トラブルに批判が強まりそうだ。

日航によると、エンジン内部のタービンブレードかコンプレッサーブレードが破損し、エンジンの空気の流れが乱れて異常燃焼したとみられる。離陸直後の同機が「ドーン」という音とともに左側のエンジン付近から炎を出したのを、付近の住民が目撃していた。

福岡県警東署によると、午後七時五十分過ぎから八時ごろにかけ、福岡空港北側の福岡市東区社領二、三丁目の住民から、「飛行機が通過した後に音がして金属片が落ちてきた」などの一一〇番が相次いだ。

小中学生約二十人がサッカーの試合をしていた公園のグラウンドに金属片が落下し、小中学生四人が軽いやけどを負ったほか、金属片を触った男性一人も軽いやけど。また、車のフロントガラスにひびが入るなどの被害が出た。

日航によると、同機には乗客乗員計二百二十九人が乗っていたが、けが人はなかった。福岡空港を離陸直後に「左側のエンジンの調子が悪いので引き返す」と同機から連絡があった。

国交省の調べでは、同機の左翼にある第一エンジン内に多数の金属片が認められたという。国交省は対策本部を設置し、詳しいトラブルの原因を調べている。

JALウェイズはJALグループで、チャーター専門だったジャパンエアチャーターが国際線の定期航路を開設し、平成十一年に社名変更。福岡空港からはホノルル便が運航している。

2005年 8月13日 (土) 02:56

エンジン炎上、乗客「墜落すると思った」 日航系機事故 (朝日新聞) - goo ニュース

福岡市の上空で12日夜、日航グループ・JALウェイズの旅客機のエンジンが火を噴いた。同機は福岡空港に引き返し、乗員乗客229人は無事だったが、部品の金属片が空から地上へと降った。520人の命が失われた日航ジャンボ機の墜落からちょうど20年。安全への不安がさらに募る。

離陸してまもない午後7時45分過ぎ、福岡市南区の大学1年佐藤瑠未さん(18)は左翼の付け根部分の窓際に座り、夜景を見ようと窓の外に目をやった。次の瞬間。突然、ボンと音がしてエンジンが光った。エンジン全体が炎に包まれ、真っ赤になっていた。「墜落する」と思った。

山口県下関市の女性(41)は窓から光が見えた。落雷だと思った。出発前、ちょうど20年前の日航機事故のことを友人と話したばかり。日本航空のトラブルが続いていたため、「着陸まで無事で」と祈った。

機内で叫び声が上がったりはしなかったが、隣の人と手を握り合っている人がいた。

午後8時20分、飛行機は福岡空港に着陸した。

しかし、着陸後も機内では電気系統のトラブルという説明があっただけ。「修理中」「事故原因を調べて報告する」とアナウンスがあったが、詳しい説明がないまま1時間半も待たされた。

「乗客を馬鹿にしている。もう二度とJALには乗らない」。熊本県富合町の自営業川野一朗さん(49)は憤慨した。旅費が高い時期だが、5人の家族旅行で時間が合うのはこの日だけだった。

福岡県春日市の中学1年井上夢子さん(12)は家を出る前、テレビで20年前に起きた日航機墜落事故の映像を見て、ちょっと嫌な気がしていたという。

家族6人で17日までハワイ旅行の予定だった。しかし、福岡空港に戻った後、7歳の妹が「もう飛行機に乗るのは怖い」と言い出し、旅行をキャンセルした。「怒りたいし、やり切れない」とつぶやいた。

2005年 8月13日 (土) 07:00

JAL系機落下物を捜索 排気ノズルにも破片確認 (共同通信) - goo ニュース

福岡空港を離陸直後のJALウェイズ機から金属片が多数落下した事故で、福岡県警は13日朝から落下物を捜索する。12日夜には数十個の金属片を確認しており、落下した範囲などを詳しく調べる方針。

日航によると、左翼下にあるエンジンの排気ノズルに数センチ四方の金属片が複数残っていた。エンジンが破損し、こうした金属片が地上に落下したとみられる。

エンジン前部の回転翼に損傷はないことから鳥など外部からの衝突ではなく、内部から部品が破損したとみられる。このためエンジン内の空気の流れが乱れ、異常燃焼を起こして炎が上がった可能性が高い。炎が上がったのは一時的で、機長は消火装置を使用せず、すぐに消えたという。

2005年 8月13日 (土) 07:02

8月13日10時57分 :引用およびコメント追加

やはり、Fuel Dump したようです。

引き返しの日航系機から部品落下 福岡市内に金属片散乱 (朝日新聞) - goo ニュース

12日午後7時50分ごろ、福岡空港発ホノルル行きJALウェイズ58便(DC10―40型機、乗員乗客計229人)が離陸直後、左翼の第1エンジンから炎を噴き出し、同8時20分ごろ福岡空港に引き返し、着陸した。乗員乗客にけがはなかったが、航路の下にあたる福岡市東区の住宅地に、同機の部品の金属片が数十個落下。福岡県警によると、落下した金属片が当たったり、熱い金属片に触ったりした5人が病院で診療を受けた。国土交通省は同日、航空局に対策本部を設置した。

JALウェイズは日本航空の関連会社。DC10型機は両翼と垂直尾翼の下に各1基ずつ、計三つのエンジンがある。

福岡空港事務所によると、同便は午後7時45分に離陸し、同46分ごろ、高度約150メートルの上空で第1エンジンに異常が発生。重量を軽くして着陸時の衝撃をやわらげるため、海上で約50トンの燃料を放出し、午後8時20分に福岡空港に着陸した。

福岡空港は2度にわたり計10分間、安全確認などのため滑走路を閉鎖した。

日航は午後11時半から福岡空港で会見した。同社によると、離陸直後、エンジンから炎が噴き出したことを地上スタッフが確認。機長が「左翼下の第1エンジンが異常だ」と、空港管制官と日航に無線連絡した。着陸後、同社が調べたところ、第1エンジン後部の排気口付近から、金属片がみつかった。飛行中、第1エンジン内部の空気を押し出す羽根(タービンブレード)が壊れ、吹き飛んだとみている。

事故を起こしたエンジンは、製造から6万599時間使用している。同機に取り付けられたのは02年7月3日で、1万76時間使用されている。

県警によると、12日午後8時前、東区社領(しゃりょう)の社領スポーツ広場で小中学生がサッカーをしていたところ、金属片が降ってきたとの110番通報があった。県警によると、金属片は3、4センチ。落ちてきた金属片が中学生2人に当たり、うち1人が打撲と診断された。また、小学生2人が熱い金属片に触れ、やけどの症状を訴えた。

ほかの場所でも、車のフロントガラスが割れたり、屋根に物が落ちてきたりした。金属片は熱く、触った男性(26)がやけどと診断された。

落下物は東区社領2丁目から3丁目にかけた広い範囲で見つかった。

県警は午後8時10分、原山進・警備部長を長とする航空機事故災害連絡室を設置。現場には機動隊も派遣し、情報収集するとともに、被害の状況を調べている。

国交省が乗客らに死傷者がないトラブルで対策本部を設置したのは極めて異例。同省幹部は「ジャンボ機墜落事故から20年の節目の日に、こうした事態を引き起こしたことを重視している」。

会見した日本航空ジャパンの萱場成郎・九州地区支配人は「いろんな部署で安全対策をやってきたが、節目の日にこのような事故が起きて大変残念で申し訳なく思っています」と頭を下げた。

2005年 8月13日 (土) 03:03

九州地区支配人さんが頭を下げても何の解決にもなりません。

「いろんな部署で安全対策をやってきたが~」とお決まりのコメントを出していますが、やってきた安全対策が適切でないからこのような問題が起こるのでしょう。

ここの事例において、問題の本質は決して同一で一つにくくることはできないのですから、表面的に「安全対策」だとお題目を唱えたり、社長がミーティングに出席したりといったことでは解決しないでしょう。

もっと抜本的なことから本気で見直さないと、取り返しのつかないことになりますよ。

Comment ( 7 ) | Trackback ( 0 )

厄年かな

今年は(株)日本航空にとっては受難の年ですね。

今年は(株)日本航空にとっては受難の年ですね。後続のKAL Cargo 便が大事に至らなくて不幸中の幸いでした。今回も落下物の種類や、KALへの hit の仕方によっては、Tire burst だけに留まらず、burst 片による機体への損傷や burst の度合いがひどく runway 逸脱の可能性もあった訳で、そのような事態に至らなかったのは幸運だったと言えるでしょう。

滑走路上の落下物を踏んで Tire が Burst し、それが原因で大事故につながった例としては、2000年7月25日、フランスはパリの Charles de Gaulle 空港 (CDG) を離陸直後にコンコルド(エールフランス 4590 便)が墜落炎上、乗員・乗客109人全員が亡くなった惨事が思い起こされます。

今回の事例をCDGでの事故と同一視することは出来ませんが、滑走路上の落下物が無視できぬ危険な存在であることには間違いありません。

航空機から何らかの部品や物が落下する事例は決して珍しくなく、着陸後の点検で部品の欠損に気付くこともあります。また、飛行中の航空機から氷の塊(水周りの配管からのリークで、上空の低温下で長時間かかって徐々に大きく成長した氷結が、巡航高度から地上付近まで一気に下降した上に Speed Brake や Flap down、Gear Down から発生する気体の微振動で機体から剥離し落下する)や大き目の部品が地上に落下し、それが発見(不運な場合には地上の建造物を破壊する場合もある)されることも、これだけ空の交通量が増えてきている昨今では、散見されるようになっています。

6月11日に投稿した「流石です」の記事では、やはり着陸時の部品脱落について述べているのですが、そのとき滑走路脇から発見された部品は「大きさ:長さ約2メートル,幅約40センチ、重さ:約6・3キロの金属製」でした。

要は、日本航空+後続機が影響を受けた+滑走路閉鎖+etc.で、マスコミは「また日本航空機がやった」「日本航空の安全はどうなっているんだ」と攻めることが予想されますが;

-航空機からの部品脱落は頻発はしないものの珍しくはない。

-他社においても同様の危険性は潜んでいる。

との理解は正しくしておくべきだと思います。

勿論、各社とも航空機からの部品脱落や他の落下物が無くなるよう、整備体制に力をいれ、発生防止に努めているわけで、その点では日本航空経営は整備体制の強化をしっかりと考えるべきでしょう。

ただ、今回の場合ちょっと不運と思われるのは、部品脱落を起した機材が一部報道によると、先月末に受領した新造機だったことです。

つまり、過度の運航サイクル+点検不足によって引き起こされたのとは毛色が違うことです。

受領飛行を実施して受領している以上、ボーイング社云々の問題を論じるのは筋違いかもしれません。が、限られた期間内の受領飛行検査では、どうしても飛行システムや耐空上重要なポイントを中心にチェックせざるを得ず(それでも相当数のチェックを実施してそれらすべてを満足して受領します;たとえ一箇所でも不合格の項目があれば、それを改修させるまで受領しません)、天文学的な部品点数からなる機体構造のすべてを網羅した受領検査は事実上不可能です。そこは、ある意味、航空機メーカと航空会社との信頼関係や同型機のこれまでの運航実績で判断せざるを得ない部分と言えるでしょう。

新造機、イコール不備を全く抱えていない機体ではありません。

昨今ほどマスコミ各社が「日本航空や航空関係叩き」をしていない頃でしたから、当然マスコミが報じてはいないと思いますが、日本航空が国内線向けに受領した Boeing777-246 (JA771J) も、受領して運航に供し始めた翌日か翌々日に、伊丹空港で Nose Gear からオイル漏れを起して、当該機材はその日のそれ以降のフライトをキャンセルしたことがあります。

整備さんも一所懸命に見てチェックしているのですが、機材の当たり外れとでも言うのでしょうか、運悪く初期不良に当ってしまうこともあるのです。

それにしても、今年の日本航空は厄年ですね。

マスコミに取り上げられている中には、明らかにオペレータ側が早急に対策を施さねばならないインシデントもありますが、そうでない不可抗力的なものも幾つかあると思います。

現場で運航に携わっている方々は、みな一所懸命に違いないのですが....。

日航機の部品欠落、その破片踏み?大韓航空機パンク (読売新聞) - goo ニュース

11日午前6時10分ごろ、成田空港4000メートル滑走路に着陸した米ロサンゼルス発の大韓航空224便(ボーイング747―400型、貨物機)の胴体左側のタイヤ1本がパンクした。

この直前に着陸したシンガポール発の日本航空710便(ボーイング777―300ER型、乗客・乗員114人)の胴体中央の下部から板状のグラスファイバー製部品(縦40センチ、横2メートル)が脱落していることが分かり、成田国際空港会社などでは、この部品の破片を大韓航空機が踏んだとみている。

同滑走路は点検のため、午前6時33分から9分間、同7時51分から6分間、閉鎖された。

日航によると、トラブルがあった機体は、7月末にボーイング社から納入されたばかり。脱落した部品は、しっかり取り付けられているか、目視で点検していたという。

一方、国土交通省は日航と全日空に対し、保有する同型機すべての緊急点検を命じた。

2005年 8月11日 (木) 12:48

日航機のパネル脱落、後続の着陸機がパンク 成田空港 (朝日新聞) - goo ニュース

11日午前6時6分ごろ、シンガポールから成田空港のA滑走路に着陸した日本航空710便(ボーイング777―300型、乗客・乗員114人)の機体からファイバーグラス製のパネルが落下した。約3分後にロサンゼルスから到着した大韓航空の貨物機(ボーイング747―400F型、乗員3人)の主タイヤ1本がパンクし、成田国際空港会社(NAA)は、同滑走路を24分間閉鎖した。成田着日航機の部品脱落 2m、後続機がパンク (共同通信) - goo ニュース

NAAによると、同滑走路付近で、日航機の胴体部品と見られる破片6個が見つかった。NAAは貨物機がこのパネルを踏んでパンクしたとみて調べている。

両機の乗員、乗客にけがはなかった。

日航によると、落下したのは、胴体中央の下部にあるエアコンの点検口のパネルで、幅40センチ、長さ2メートル、厚さ2センチ。機体の点検ではがれているのが分かり、滑走路で見つかった破片がその一部だと確認した。日航はパネルが落下した原因を調べている。

2005年 8月11日 (木) 12:56

11日午前6時すぎ、成田空港のA滑走路に着陸したシンガポール発日航710便ボーイング777(乗客乗員114人)から、幅約40センチ、長さ約2メートルのグラスファイバー製の板状部品が脱落、直後に同滑走路に着陸した大韓航空ジャンボ機のタイヤがパンクした。

成田国際空港会社などによると、A滑走路を閉鎖し点検した結果、破片6個が見つかり、脱落した部品の一部と確認された。破片は最大長さ26センチ、幅9センチ。大韓航空機のタイヤにも、脱落部品とみられる破片が付着しており、同社などがパンクとの関係を調べている。

日航によると、脱落したのは胴体中央下部にあるエアコン関連機器などを点検するためのハッチ。脱落しても飛行に支障はないという。

日航は「早急に原因を調査し、再発防止に努めたい」としている。

2005年 8月11日 (木) 13:04

それにしても、「乗客・乗員114人」ですか....。

Cockpit Crew は minimum 2名、Cabin Crew が保安上必要な人数は minimum 10名、国際線3クラス+徹夜便を考慮して plus 1 or 2。とすると、乗員が12~14名なので、お客様は100名様....。300席近い供給座席数の三分の一ですか。

それにしてもマスコミの威力というのは、某国の議会を解散させる某首相並に凄い力ですなぁ....。

Comment ( 0 ) | Trackback ( 0 )

Airbus A340 事故続報

先ず、サイトを紹介します。

先ず、サイトを紹介します。航空機事故関係では有名なサイトなので、既にご存知の方も多いと思いますが、私がよく訪問しているサイトです。

Aviation Safety Network (英語のサイトです)

そこには、昨日のトロントでの事故の第一報がすでに報告されています。

0 fatalitiesが素晴らしいですね!!

Accident description Status: Preliminary Date: 02 AUG 2005 Time: 16:03 Type: Airbus A.340-313X Operator: Air France Registration: F-GLZQ Msn / C/n: 289 Year built: 1999 Total airframe hrs: 28418 hours Cycles: 3711 cycles Engines: 4 CFMI CFM56-5C4 Crew: 0 fatalities / 12 on board Passengers: 0 fatalities / 297 on board Total: 0 fatalities / 309 on board Airplane damage: Written off Location: Toronto-Pearson International Airport, ON (YYZ) (Canada) Phase: Landing (LDG) Nature: International Scheduled Passenger Departure airport: Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG) Destination airport: Toronto-Pearson International Airport, ON (YYZ) Flightnumber: 358

この段階で管制塔との一部交信記録も公開されました。

(時刻は現地時刻)

15:52頃:エールフランス機が Toronto Approach (トロント進入管制)と交信開始

[トロント進入管制]

"Air France 3-5-8 Heavy roger, 2-4 Left is your runway, the altimeter 3-0-0-0 and when you are able fly heading 2-10 and intercept the localizer."

(エールフランス358便了解。滑走路24L(磁方位240度の方位に延びている平行滑走路の左側)。気圧高度計の海面高度補正値は3000インチ、機首方位210度で飛行可能となったら、計器進入方式(ILS)のローカライザ(滑走路の方位を示す指向性の高いビーム)に乗るように。)

[エールフランス358便]

"When able within.... five nautical miles we can intercept the localizer, Air France 3-5-8."

((機首方位210度で飛行)可能となるのは、、、5海里以内。ローカライザの電波に乗れる、エールフランス358便。)

※悪天域を回避するため、標準到着経路から離れることを要求していたと思われます。

その後、進入管制から高度5000フィートまでの降下承認と対気速度190ノットまでの減速指示が出される。

15:55頃:高度4000フィートまでの降下承認が進入管制から出され、その1分後、滑走路24LへのILSアプローチ(計器進入)が許可される。

進入許可発出から1分足らず、

[エールフランス358便]

トロント進入管制からの指示に対して復唱している。

"...Air France 3-5-8 reduce speed now to 1-60 knots"

(エールフランス358便、速度を160ノットまで減速)

30秒後、

[トロント進入管制]

"Air France 3-5-8 slow to your final approach speed"

(エールフランス358便、最終進入速度へ減速せよ)

15:58頃:トロント管制塔( Toronto Tower )への交信指示が出される。

[トロント進入管制]

"Air France 3-5-8 contact Toronto tower at the KIREX fix on frequency 1-18 point 3-5"

(エールフランス358便、KIREX でトロント管制塔と交信せよ。周波数は 118.35 )

KIREX fix とは、Runway 24L への ILS Approach 経路上に位置しており、滑走路端からの距離は6海里(約11km)。

その後、トロント管制塔から着陸許可が発出されました。

事故当時の気象状況は、昨日の投稿にも記したとおりです。

CYYZ 022000Z 29011KT 4SM +TSRA BKN051TCU BKN140 23/22 A3002 RMK TCU6AC1 CB ASOCTD LTGCC VIS LWR SW-NW 2 SLP164=

(wind 290 degrees at 11 kts visibility 4 miles heavy thunderstorms containing rain 5-7 oktas cloud at 5100ft with towering cumulus 5-7 oktas cloud at 14000ft temperature 23C dewpoint 22C QNH 30.02in and a.o. Cumulonimbus clouds with cloud to cloud lightning)

ちなみに、FAA: Federal Aviation Administration (米国連邦航空局)が定める IASA: International Aviation Safety Assessment Program では、カナダはカテゴリー1( Meets ICAO Standards )にランク付けされています。

日本もカテゴリー1なので、あまりにも大雑把な分類ではありますが....。

Comment ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |