ボ・ディドリーが亡くなりました。

現地時間の6月2日、心臓疾患のためフロリダの自宅で亡くなったそうです。

79歳だったそうで。

87年のロニー・ウッドとのツアーは衝撃的でした。

01年の「ブルーノート東京」は残念ながら見ることが出来ず、97年の単独ツアーが最後でした。

もうあの四角いギターを抱いている姿も見ることは出来ません。

R&Bのカリスマの一人であり、ブルースとロックンロールの双方のスタイルの融合を果たしたといっても言い過ぎではないでしょう。

55年に「チェッカー」からデビュー、87年にはロックの殿堂入り。

80歳を目前にしてもツアーを続けていたのですが…

フレディー(マーキュリー)やジョン(レノン)の時のような喪失感はないのですが。

しみじみとした「寂寥感」を感じています。

久し振りにドップリあのビートに浸ってみようかなと…

下戸なので「グラスを掲げて…」とはいきませんが。

天上でもビートを刻み続けて下さい。

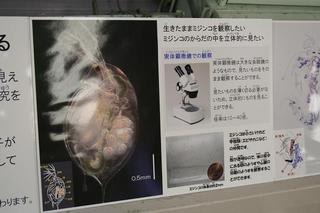

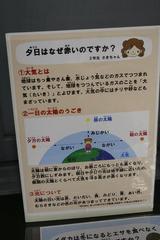

さて、今日は月に2回の「サイエンス教室」の日であります。

本人もそうですが、トォサンもカァサンも楽しみでねぇ。

他はどうでもこのときだけはしっかりついて行きたいわけで。

で、教室に入って行くと…

教室の前の方にはブルーシートの上に新聞紙がしっかりテープで床に貼り付けてあります。

今日ってなんだっけ?

はい、本日のテーマは「しゃぼんだまであそぼう」です。

去年の「無料体験」の時にやらせてもらったのも「しゃぼんだま」でした。

それ以来なのでみんな楽しみだったみたいです。

あの時と同じに台所洗剤と洗濯糊と水を「1:5:9」で混ぜて「特製しゃぼんだま液」を作ります。

そう「わりあい」もしっかり復習ね。

「100:500:900」も同じ「わりあい」だからね。

で、「しゃぼんだま」の時はしっかりゴーグルをつけてね。

ウ~ン、なんだか変だよ…その顔は。

どっかでみたことがあるような顔だと思ったら、過去ネタでも紹介した「ガチャピン」だよねぇ?

で、出来た液をコップに取り分けてストローをもらい、まずはそのままでやってみましょう。

って、そのストローの角度はどうかと思うけど…

どうせ君の肺活量だしねぇ?

次に先生にストローの先を切ってもらって広げてやってみます。

そうするとさっきよりも大きいのが…

出来ましたね。

だからって、そんなにたくさん切ってもらっても…

出来ないと思うけどねぇ?

もう少し考えてからにしないと。

今度はもう少し安定して大きなのを作れるように。

実験用の樹脂の「漏斗(ろうと)」を使ってやってみることに。

コレなら君達でも上手に出来るよね。

そうなると今度はみんなで集まってこんなことに。

大きいのと大きいのをくっつけてもっと大きいのを作ろうということなんでしょうか?

ちょっと違うような気もしますが。

もっと大きいのを作るためにはコレッ!

針金ハンガーを丸くして包帯を巻いた物。

これを大きく振ると…

こんなに大きいのが出来ました。

もうこのあたりまでくると実験というよりも完全に遊んでるだけ。

そこらじゅうで大きな笑い声がして、とっても楽しそうであります。

最後は先生が持ってるこんなのを。

コレも針金に包帯を巻いて作った物だそうですが。

どうやって「しゃぼんだま」を作るかというと…

教室の一番前の隅っこにおいてあったのがコレ。

子供用のビニールプールの中に「しゃぼんだま液」とさっきのデッカイ輪っかを入れて。

先生がやってみますけどなかなか出来ません。

みんなで周りを囲んで全員でやってみますけど。

なんとなく途中まではキラッ!っと光るものが見えるんですけどねぇ。

残念ながら大きいのは作ることが出来ず。

じゃぁ、ここで終わり。

ということで道具を片付けて席に戻ります。

出来ないというのも実験だからねぇ。

と思ったら主宰の「山崎先生」がでてきてプールのところで何やら…

するとみんなが片づけをしている時に…

おぉっ!

凄いデッカイのを先生が作ってくれました。

いや、さすがさすが!

こういうの見せられちゃうとねぇ。

ハマっちゃうんですよねぇ…実験に。

もう全員大騒ぎで終了ということになりました。

さぁ、来週も…だからねぇ。

風邪ひいたりしないように気をつけて。

『今日の山猿君』

やっぱり吉祥寺に行くのが楽しみな猿君です。

月4回(ヤマハのとき)が月2回になっちゃったけどね。

でも猿君の場合は実験だけじゃなくてねぇ。

その前に「お昼を食べる」というのが目的の半分以上を占めていると言っても…

で、今日も「ラーメン」が食べたいということで。

この前もそうだったんだけど。

最近「ラーメン」にハマっている猿君なのです。

ブログランキング参加中です。

↓この2つ、クリックしてくれると嬉しいです。

現地時間の6月2日、心臓疾患のためフロリダの自宅で亡くなったそうです。

79歳だったそうで。

87年のロニー・ウッドとのツアーは衝撃的でした。

01年の「ブルーノート東京」は残念ながら見ることが出来ず、97年の単独ツアーが最後でした。

もうあの四角いギターを抱いている姿も見ることは出来ません。

R&Bのカリスマの一人であり、ブルースとロックンロールの双方のスタイルの融合を果たしたといっても言い過ぎではないでしょう。

55年に「チェッカー」からデビュー、87年にはロックの殿堂入り。

80歳を目前にしてもツアーを続けていたのですが…

フレディー(マーキュリー)やジョン(レノン)の時のような喪失感はないのですが。

しみじみとした「寂寥感」を感じています。

久し振りにドップリあのビートに浸ってみようかなと…

下戸なので「グラスを掲げて…」とはいきませんが。

天上でもビートを刻み続けて下さい。

さて、今日は月に2回の「サイエンス教室」の日であります。

本人もそうですが、トォサンもカァサンも楽しみでねぇ。

他はどうでもこのときだけはしっかりついて行きたいわけで。

で、教室に入って行くと…

教室の前の方にはブルーシートの上に新聞紙がしっかりテープで床に貼り付けてあります。

今日ってなんだっけ?

はい、本日のテーマは「しゃぼんだまであそぼう」です。

去年の「無料体験」の時にやらせてもらったのも「しゃぼんだま」でした。

それ以来なのでみんな楽しみだったみたいです。

あの時と同じに台所洗剤と洗濯糊と水を「1:5:9」で混ぜて「特製しゃぼんだま液」を作ります。

そう「わりあい」もしっかり復習ね。

「100:500:900」も同じ「わりあい」だからね。

で、「しゃぼんだま」の時はしっかりゴーグルをつけてね。

ウ~ン、なんだか変だよ…その顔は。

どっかでみたことがあるような顔だと思ったら、過去ネタでも紹介した「ガチャピン」だよねぇ?

で、出来た液をコップに取り分けてストローをもらい、まずはそのままでやってみましょう。

って、そのストローの角度はどうかと思うけど…

どうせ君の肺活量だしねぇ?

次に先生にストローの先を切ってもらって広げてやってみます。

そうするとさっきよりも大きいのが…

出来ましたね。

だからって、そんなにたくさん切ってもらっても…

出来ないと思うけどねぇ?

もう少し考えてからにしないと。

今度はもう少し安定して大きなのを作れるように。

実験用の樹脂の「漏斗(ろうと)」を使ってやってみることに。

コレなら君達でも上手に出来るよね。

そうなると今度はみんなで集まってこんなことに。

大きいのと大きいのをくっつけてもっと大きいのを作ろうということなんでしょうか?

ちょっと違うような気もしますが。

もっと大きいのを作るためにはコレッ!

針金ハンガーを丸くして包帯を巻いた物。

これを大きく振ると…

こんなに大きいのが出来ました。

もうこのあたりまでくると実験というよりも完全に遊んでるだけ。

そこらじゅうで大きな笑い声がして、とっても楽しそうであります。

最後は先生が持ってるこんなのを。

コレも針金に包帯を巻いて作った物だそうですが。

どうやって「しゃぼんだま」を作るかというと…

教室の一番前の隅っこにおいてあったのがコレ。

子供用のビニールプールの中に「しゃぼんだま液」とさっきのデッカイ輪っかを入れて。

先生がやってみますけどなかなか出来ません。

みんなで周りを囲んで全員でやってみますけど。

なんとなく途中まではキラッ!っと光るものが見えるんですけどねぇ。

残念ながら大きいのは作ることが出来ず。

じゃぁ、ここで終わり。

ということで道具を片付けて席に戻ります。

出来ないというのも実験だからねぇ。

と思ったら主宰の「山崎先生」がでてきてプールのところで何やら…

するとみんなが片づけをしている時に…

おぉっ!

凄いデッカイのを先生が作ってくれました。

いや、さすがさすが!

こういうの見せられちゃうとねぇ。

ハマっちゃうんですよねぇ…実験に。

もう全員大騒ぎで終了ということになりました。

さぁ、来週も…だからねぇ。

風邪ひいたりしないように気をつけて。

『今日の山猿君』

やっぱり吉祥寺に行くのが楽しみな猿君です。

月4回(ヤマハのとき)が月2回になっちゃったけどね。

でも猿君の場合は実験だけじゃなくてねぇ。

その前に「お昼を食べる」というのが目的の半分以上を占めていると言っても…

で、今日も「ラーメン」が食べたいということで。

この前もそうだったんだけど。

最近「ラーメン」にハマっている猿君なのです。

ブログランキング参加中です。

↓この2つ、クリックしてくれると嬉しいです。