毎日しっかり夕立?があって夏らしいお天気が続いています。

でも今年の夏は例年に比べると涼しいのかな?病院生活のおかげでまだ暑さには慣れないけど。

それでも昨年・一昨年ともっと暑かった気がします。

でも、暑いからと言ってもできるだけエアコンのお世話にはなりたくない。

書斎の机に向かっている時は、USBの小さな扇風機が唯一の冷房器具。

それでもしっかり実物を見て選んだおかげで、しっかりといい風を送ってくれて快適に過ごせています。

音がちょっとうるさいのが弱点ですけどね…

さて、そんな快適な環境に慣らされてしまった病院生活。

今回はまっくを持ち込んだおかげで退屈さはだいぶ軽減されました。

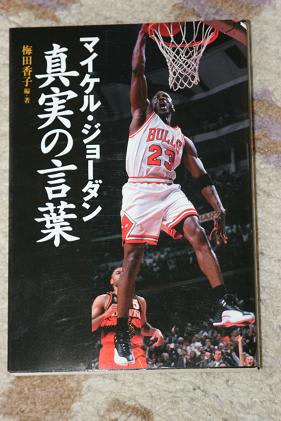

でも病室からネットが出来るわけでもないし、何か娯楽的なものということで唯一持っていったのがコレッ!

ステンマルクと並んで自分の中では「神様」的な存在である、NBAのスーパースター「マイケル・ジョーダン(MJ)」。

彼のNBAデビュー20周年を記念してそのキャリアを纏めた、まさに「究極(ULTIMATE)」なコレクターズアイテム。

「ULTIMATE JORDAN(アルティメット・ジョーダン)」というDVD・BOXです。

「コレクターズ・エディション」と銘打たれたこの6枚組みのBOX。

すでに映像化されていたいくつもの名シーン・名ショットの数々や、既存のタイトルのダイジェスト。

そして彼の代名詞とも言うべき「宙を舞うダンク」から、「ザ・ショット」までを完全網羅しています。

そしてなんと言っても彼のキャリアにおいて、最高の「5試合」がそのまま映像として見られるんです。

自己最高の1試合69得点をあげた1990年の対クリーブランド戦を筆頭に、食中りで体調が悪い中38得点をあげた97年のユタとのファイナル。

そして彼の最後の試合となった1998年、同じくユタとのファイナル第6戦までが収められているんです。

もう何度見たか分かりませんね、今でもやっぱり「凄い」の一言です。

5度のシーズンMVPに6回のNBAチャンピオン、そしてその全てのファイナルでのMVP受賞。

まさに「ジョーダンの姿をした神」という形容がピッタリという、彼の全てがこの中に収められています。

これならもう「音」を消しても「画」だけで十分楽しめますから、病院のベッドで見るには最適。

それに1枚の収録時間が2時間から3時間という長さなのも、タップリと楽しめるしねぇ。

トータル14時間ちょっとのこのBOXを、入院中に2回楽しみましたからね。

やっぱり「いいもの」を見る目をしっかり持っていることが大事ですね。

なぜこんな動きなのか?そういうことがしっかり理解できないと、運動の本質を捉えることは出来ません。

時々ネタにしているスキーの「技術論(のようなもの)」も、こうした目から培ったものです。

自分はスポーツを職業にするようになってから、こういう目を持つことに気付きましたが。

もっと若いうち、例えば中学・高校の部活の時代からそういう癖をつけていたら、選手としてももう少し上のレベルに行けたかも。

真剣にスポーツに取り組んでいるお子さんをお持ちの方は、そういういいものを見る目、理解できる目を養ってあげて下さい。

きっと役に立つはずですから。

ブログランキング参加中です。

↓この2つ、クリックしてくれると嬉しいです。

にほんブログ村

にほんブログ村

でも今年の夏は例年に比べると涼しいのかな?病院生活のおかげでまだ暑さには慣れないけど。

それでも昨年・一昨年ともっと暑かった気がします。

でも、暑いからと言ってもできるだけエアコンのお世話にはなりたくない。

書斎の机に向かっている時は、USBの小さな扇風機が唯一の冷房器具。

それでもしっかり実物を見て選んだおかげで、しっかりといい風を送ってくれて快適に過ごせています。

音がちょっとうるさいのが弱点ですけどね…

さて、そんな快適な環境に慣らされてしまった病院生活。

今回はまっくを持ち込んだおかげで退屈さはだいぶ軽減されました。

でも病室からネットが出来るわけでもないし、何か娯楽的なものということで唯一持っていったのがコレッ!

ステンマルクと並んで自分の中では「神様」的な存在である、NBAのスーパースター「マイケル・ジョーダン(MJ)」。

彼のNBAデビュー20周年を記念してそのキャリアを纏めた、まさに「究極(ULTIMATE)」なコレクターズアイテム。

「ULTIMATE JORDAN(アルティメット・ジョーダン)」というDVD・BOXです。

「コレクターズ・エディション」と銘打たれたこの6枚組みのBOX。

すでに映像化されていたいくつもの名シーン・名ショットの数々や、既存のタイトルのダイジェスト。

そして彼の代名詞とも言うべき「宙を舞うダンク」から、「ザ・ショット」までを完全網羅しています。

そしてなんと言っても彼のキャリアにおいて、最高の「5試合」がそのまま映像として見られるんです。

自己最高の1試合69得点をあげた1990年の対クリーブランド戦を筆頭に、食中りで体調が悪い中38得点をあげた97年のユタとのファイナル。

そして彼の最後の試合となった1998年、同じくユタとのファイナル第6戦までが収められているんです。

もう何度見たか分かりませんね、今でもやっぱり「凄い」の一言です。

5度のシーズンMVPに6回のNBAチャンピオン、そしてその全てのファイナルでのMVP受賞。

まさに「ジョーダンの姿をした神」という形容がピッタリという、彼の全てがこの中に収められています。

これならもう「音」を消しても「画」だけで十分楽しめますから、病院のベッドで見るには最適。

それに1枚の収録時間が2時間から3時間という長さなのも、タップリと楽しめるしねぇ。

トータル14時間ちょっとのこのBOXを、入院中に2回楽しみましたからね。

やっぱり「いいもの」を見る目をしっかり持っていることが大事ですね。

なぜこんな動きなのか?そういうことがしっかり理解できないと、運動の本質を捉えることは出来ません。

時々ネタにしているスキーの「技術論(のようなもの)」も、こうした目から培ったものです。

自分はスポーツを職業にするようになってから、こういう目を持つことに気付きましたが。

もっと若いうち、例えば中学・高校の部活の時代からそういう癖をつけていたら、選手としてももう少し上のレベルに行けたかも。

真剣にスポーツに取り組んでいるお子さんをお持ちの方は、そういういいものを見る目、理解できる目を養ってあげて下さい。

きっと役に立つはずですから。

ブログランキング参加中です。

↓この2つ、クリックしてくれると嬉しいです。