昨日は先週に引き続き今月2回目のサイエンス教室。

先週は日曜日に「振り替え」だったので、今回は通常の土曜日のクラスに。

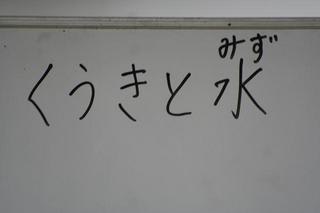

そんなこの日のテーマはカァサンによるとちょっと「危険」らしいのですが…

確かにこんなテーマは今の坊ちゃんにはとっても「危険」かも。

でも、この日はその前に先生が先週のノーベル賞で日本中が騒いだことに触れて。

その中から一つ面白い物を見せてくれることに…

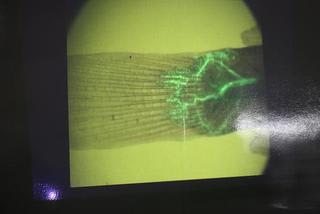

いつものように教室の壁に向けたプロジェクターからパソコンの画像を映します。

すると壁面に映し出されたのはこれ。

「メダカ」の稚魚ですね、これに特殊な光を当てると…

そうです、「緑色蛍光タンパク質(GFP)」です。

メダカの赤血球の遺伝子にGNPを組み込むと、このように血管が緑色に光るのだそうです。

目の周りの血管から心臓までハッキリ分かりますね。

尻尾だってホラッ!この通り。

どこまで血流があるのかはこれを見れば一目瞭然。

人間の毛細血管と同じように、ヒレの部分にまで血流があることが分かります。

孵化する前の卵だってホラ!

卵の中のメダカにもすでにしっかり血管が出来ていて。

まさに生命の神秘ですね。

もちろん1年生に「GFP」とか言っても理解できるわけはないので。

DNAは設計図、これを見つけてノーベル賞がもらえたというお話に。

まぁ、その程度でしょうね。

でも、実際にこうして発光しているところを見られるのはこの教室ならでは。

テレビのニュース番組以外ではなかなか目にすることも出来ませんから。

やっぱり是非「大人のサイエンス教室」も…トォサン通いますから。

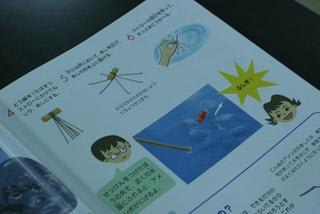

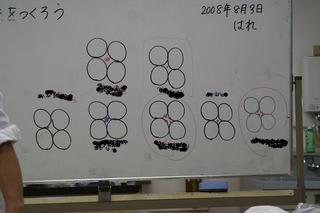

さて、ここからはグライダーの話になります。

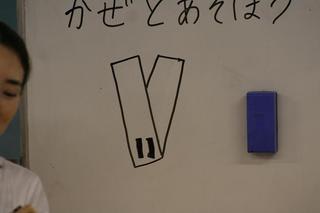

紙一枚がそのままでは飛ばないので…飛行機のようにしなければなりません。

って、この飛行機…どこかで見たような…ねぇ?

ということで、一枚の紙を飛ばす基本はこれ!

つまりは紙飛行機が一番手っ取り早いので。

まずは、紙飛行機を作り始めて。

この段階まで来れば基本の要素は満たしているわけで。

この状態でも投げれば真っ直ぐには飛んでいきます。

でもフワッ!っと飛ぶというイメージからは程遠いですね。

ということでまずはきちんと翼まで作って飛ばしてみます。

まぁ、それぞれなんとなく飛ぶんですが。

更によく飛ぶように先端にクリップをつけて重くしてあげる工夫を。

「トォサンにも紙一枚下さい」って感じですが。

まだねぇ、上手に真っ直ぐ左右対称に折れないんですよね。

微妙に芯が出てないのでなかなか綺麗な飛行曲線とはいきません。

で、いよいよ一人一人にグライダーのキットを受け取り、先生と一緒に作っていきます。

キットだからそれなりに簡単に作れるようにはなっていますが、やはり飛行機なので翼に上反角があったりとかするわけで。

それを貼ったりするのがねぇ、ソコソコ器用な大人でも?と思う時もあるくらいですから。

でも先生に手伝ってもらったりしながら、何とか完成したみたいです。

一応こういう模型飛行機系は触ったことがあるだけに、それなりに形にはなったかな?

まっ、真っ直ぐ飛ぶかどうかは別問題ですけどね。

まずは順番に飛ばしてみます。

がっ、そんなに振りかぶって力入れても飛ばないんですけど…

室内だし、紙飛行機と同じだから前に向かってフワッ!ってね。

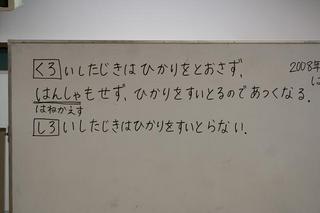

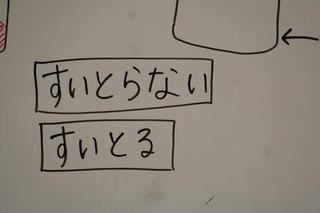

で、ここからがホントの実験。

水平尾翼や垂直尾翼に折った紙を貼って、その折った紙の向きを変えて飛ばすとどうなるか?

もちろんこれは室内だから分かりやすく動くように紙を貼っているわけで。

大きく上に向けて曲げてやれば急上昇するし。

左右のバランスを上手に変えてやると右に曲がったり左に曲がったり。

もちろん上手に飛ばさないと胴体を中心にクルクル回って落ちるだけですけど。

羽根をどうすると飛行機がどうなるかは宿題。

「お家で飛ばしてどうなるか、試してみてください。」ということに。

ということは…

ここのところ、飛行機づいているので。

来週も…

その前に明日はまた別のお楽しみが。

『今日の山猿君』

相変わらず「巨食」?な猿君です。

もちろんまだ時間はかかりますが、下手するとそこらのOLさんのランチ分ぐらいは確実に食べてるかと。

土日や祝日などお休みの日は、何だか一日中「お腹空いた~」。

もしかしたら「若年性健忘症」なんじゃ…

ホント、そう思っちゃいます。

ブログランキング参加中です。

↓この2つ、クリックしてくれると嬉しいです。

先週は日曜日に「振り替え」だったので、今回は通常の土曜日のクラスに。

そんなこの日のテーマはカァサンによるとちょっと「危険」らしいのですが…

確かにこんなテーマは今の坊ちゃんにはとっても「危険」かも。

でも、この日はその前に先生が先週のノーベル賞で日本中が騒いだことに触れて。

その中から一つ面白い物を見せてくれることに…

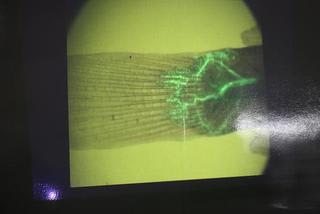

いつものように教室の壁に向けたプロジェクターからパソコンの画像を映します。

すると壁面に映し出されたのはこれ。

「メダカ」の稚魚ですね、これに特殊な光を当てると…

そうです、「緑色蛍光タンパク質(GFP)」です。

メダカの赤血球の遺伝子にGNPを組み込むと、このように血管が緑色に光るのだそうです。

目の周りの血管から心臓までハッキリ分かりますね。

尻尾だってホラッ!この通り。

どこまで血流があるのかはこれを見れば一目瞭然。

人間の毛細血管と同じように、ヒレの部分にまで血流があることが分かります。

孵化する前の卵だってホラ!

卵の中のメダカにもすでにしっかり血管が出来ていて。

まさに生命の神秘ですね。

もちろん1年生に「GFP」とか言っても理解できるわけはないので。

DNAは設計図、これを見つけてノーベル賞がもらえたというお話に。

まぁ、その程度でしょうね。

でも、実際にこうして発光しているところを見られるのはこの教室ならでは。

テレビのニュース番組以外ではなかなか目にすることも出来ませんから。

やっぱり是非「大人のサイエンス教室」も…トォサン通いますから。

さて、ここからはグライダーの話になります。

紙一枚がそのままでは飛ばないので…飛行機のようにしなければなりません。

って、この飛行機…どこかで見たような…ねぇ?

ということで、一枚の紙を飛ばす基本はこれ!

つまりは紙飛行機が一番手っ取り早いので。

まずは、紙飛行機を作り始めて。

この段階まで来れば基本の要素は満たしているわけで。

この状態でも投げれば真っ直ぐには飛んでいきます。

でもフワッ!っと飛ぶというイメージからは程遠いですね。

ということでまずはきちんと翼まで作って飛ばしてみます。

まぁ、それぞれなんとなく飛ぶんですが。

更によく飛ぶように先端にクリップをつけて重くしてあげる工夫を。

「トォサンにも紙一枚下さい」って感じですが。

まだねぇ、上手に真っ直ぐ左右対称に折れないんですよね。

微妙に芯が出てないのでなかなか綺麗な飛行曲線とはいきません。

で、いよいよ一人一人にグライダーのキットを受け取り、先生と一緒に作っていきます。

キットだからそれなりに簡単に作れるようにはなっていますが、やはり飛行機なので翼に上反角があったりとかするわけで。

それを貼ったりするのがねぇ、ソコソコ器用な大人でも?と思う時もあるくらいですから。

でも先生に手伝ってもらったりしながら、何とか完成したみたいです。

一応こういう模型飛行機系は触ったことがあるだけに、それなりに形にはなったかな?

まっ、真っ直ぐ飛ぶかどうかは別問題ですけどね。

まずは順番に飛ばしてみます。

がっ、そんなに振りかぶって力入れても飛ばないんですけど…

室内だし、紙飛行機と同じだから前に向かってフワッ!ってね。

で、ここからがホントの実験。

水平尾翼や垂直尾翼に折った紙を貼って、その折った紙の向きを変えて飛ばすとどうなるか?

もちろんこれは室内だから分かりやすく動くように紙を貼っているわけで。

大きく上に向けて曲げてやれば急上昇するし。

左右のバランスを上手に変えてやると右に曲がったり左に曲がったり。

もちろん上手に飛ばさないと胴体を中心にクルクル回って落ちるだけですけど。

羽根をどうすると飛行機がどうなるかは宿題。

「お家で飛ばしてどうなるか、試してみてください。」ということに。

ということは…

ここのところ、飛行機づいているので。

来週も…

その前に明日はまた別のお楽しみが。

『今日の山猿君』

相変わらず「巨食」?な猿君です。

もちろんまだ時間はかかりますが、下手するとそこらのOLさんのランチ分ぐらいは確実に食べてるかと。

土日や祝日などお休みの日は、何だか一日中「お腹空いた~」。

もしかしたら「若年性健忘症」なんじゃ…

ホント、そう思っちゃいます。

ブログランキング参加中です。

↓この2つ、クリックしてくれると嬉しいです。