なかなか記事をアップできないまま、なんとgooブログのサービス終了のお知らせ!ガーン!2009年に始めたこのブログ、思えば最初の記事も、マイ・ホーム・ミュージアムと称している滋賀県立美術館(旧:滋賀県立近代美術館)についてでした。最後の記事になるかはわかりませんが、我が愛する美術館について、今日も書いていこうと思います。

現在、二人のアーティストユニット、ザ・キャビンカンパニーによる『大絵本美術展 童堂讃歌』が開催中。このお二人、阿部健太朗さんと吉岡紗季さんは、大分県由布市の廃校をアトリエにし、絵本や絵画、立体作品などを楽しくてワクワクする作品を生み出し続けておられます。

展覧会は、7つのテーマに沿ってスペースが区切られ、それは実際の絵本と連動し、まるでその絵本の中をさまよい歩いていくように構成されています。最初はそれに気づいていなくって、各スペースの言葉がお二人の芸術活動と作品の軌跡に呼応していると思っていました。なんだか決意のようにも感じられて。

お二人がアーティスト活動を始められたのは、大分の大学を卒業された、東日本大震災の直後。芸術は無力なのか?という葛藤の中、その力を信じての船出だったらしい。今では数多くの絵本を出版され、大企業とのコラボなどもされているものの、大分という中央から離れた地を拠点とする彼らは、決してメジャーで華々しい存在とは言えないかもしれない。でも唯一無二のアーティストとして、芸術の力を強く信じて作品を作り続けるお二人の覚悟が、楽しい作品の中から立ち昇ってくるように感じたのでした。

パネルなどを読んでいて気になったのは、すべて「私たち」として語られていること。すごいな〜一心同体なんだな、と思ったものの、やはりそれぞれ個としてのアーティスト、自分を主張したくはならないのかしら…?「絵本ができるまで」というコーナーで、『動きがあるものは吉岡担当。動かないものは阿部担当』、そして『1枚目を描く時に、ケンカがよく起こります』と書かれていて、そうやって衝突し協力し合いながら、二人だからこその作品を生み出しているんだなあ、それが唯一無二なんだなあ、と改めて感じました。

会場内には、彼らの作品である絵本を自由に手に取って読めるコーナーがありました。小さくてかわいいテーブルと椅子に座って、お母さんが優しい声で子供に絵本を読んであげていて、本当にその空間には幸福が満ち満ちていました!

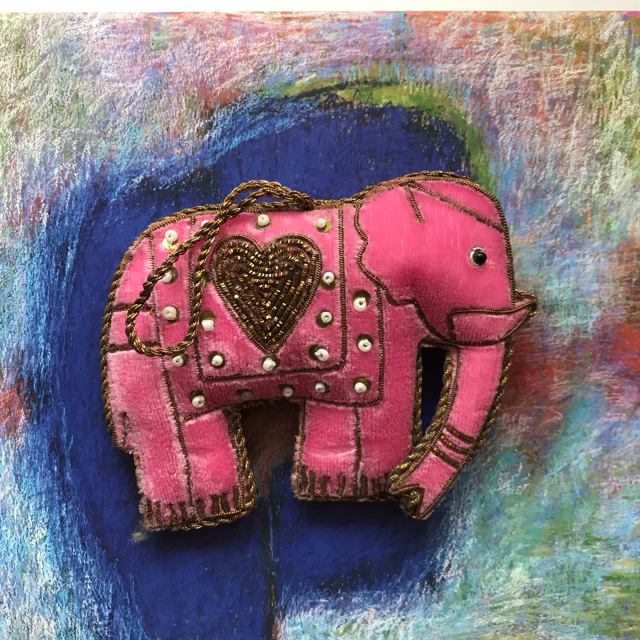

図録には、「唯一持ち帰れる作品」として、詩絵本『童堂讃歌』がセットになっています。そう、展覧会はこの絵本と連動しているわけですね。そして、この絵本の最後のページには、巨大画「童堂讃歌」を制作する際に飛び散った絵の具のカケラが貼り込まれています。もちろん、買いました!私のは、こんな色でした。パープルに黄色が効いていて、ちょっとオバQみたい?うれし〜い。

夏休みに、お子様連れで訪ねていただくのにピッタリだと思う!でも大人も楽しめる!ぜひ足を運んでみてください。9月7日まで。