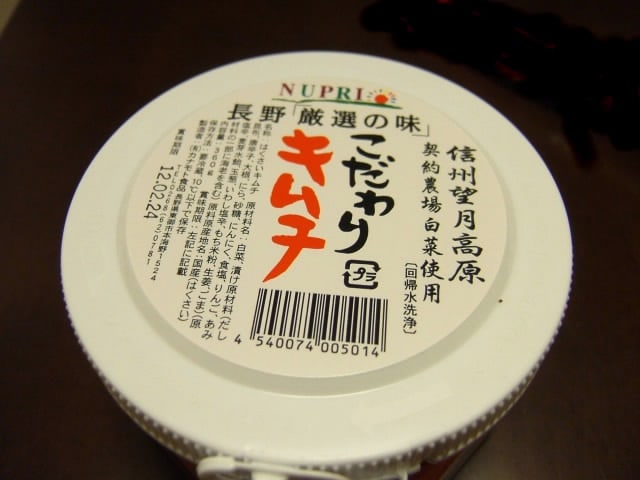

作られているこのキムチが時々食べたくなる。ネットで注文したら二日後に届いた。

「カナモト食品」

食材は [厳選素材]

■白菜(望月長者原農場産) ■自社栽培唐辛子

■沖縄天然塩シママース ■生姜

■梨・りんご(信州産) ■にんにく ■白ゴマ ■ニラ ■大根 ■水あめ

■背黒鰯の塩辛 ■アミの塩辛 ■もち米粉

日本経済新聞 2008年12月13日の 日経PLUS1(プラスワン) 「楽食探訪」から引用。

白菜も自社栽培

白菜は自社農場で減農薬と有機栽培で育てている。標高約1,000mの高原で育つ白菜は糖度が高い。これをカットして沖縄産の天然塩で一晩漬け、余分な水分を抜く。翌朝水洗いをしてから「ヤンニョム」と呼ばれるタレに漬け込む。ヤンニョムの素材も吟味している。唐辛子はハンバンドウという辛みの少ない品種を粗くひいて使う。ニンニクは国産だ。うまみのもとには背黒イワシ、アミエビの塩辛を使う。背黒イワシは春先に富山県の漁港を訪ね、水揚げされたその場で塩漬けしてトラックで運ぶ。それを1年間完熟させ、煮て臭みを飛ばしてからこして加えている。風味を増すため、天然の昆布だしやもち米粉、ビート糖、麦芽水あめ、細かく切ったリンゴ、大根、タマネギ、ニラ、ゴマを入れる。野菜は可能な限り自社で栽培し、購入する場合は栽培履歴がはっきりわかる取引先からのみ仕入れる。

発酵・味へのこだわり

たる1つ約80㎏。これを1日25たる漬ける。漬けるとすぐに塩辛の力で発酵が始まり、パックした後も発酵が続く。生きているから味が変化する。漬けてすぐの浅い味を好む人が多いが10日くらいたって酸味がでたものもおいしい。ほどよく歯ごたえのある白菜をかみしめると、なるほど発行食ならではの複雑なうまみがひろがってくる。辛みはほどほど、香りはすっきり。後味がしつこく舌に残らない。

韓国で食材探し

一番苦労したのは辛くない唐辛子を探す事だった。甘みのある唐辛子は日本にはなく、韓国まで探しに出かけた。ヤンニョムの配合などで試行錯誤を繰り返し、1年がかりで完成させた商品をスーパーツルヤ様で売り出すと評判になった。それが他のスーパー担当者の目に留まり、取引先が増えていった。2003年には会員制の有機・低農薬野菜の宅配を手がける「らでぃっしゅぼーや」様から、取引の申し込みがあった。その際、遺伝子に影響すると疑われる物質を原材料から排除することという厳しい条件があり、これに応じて白菜の畑作りから見直し、水あめや砂糖の素材も変えた

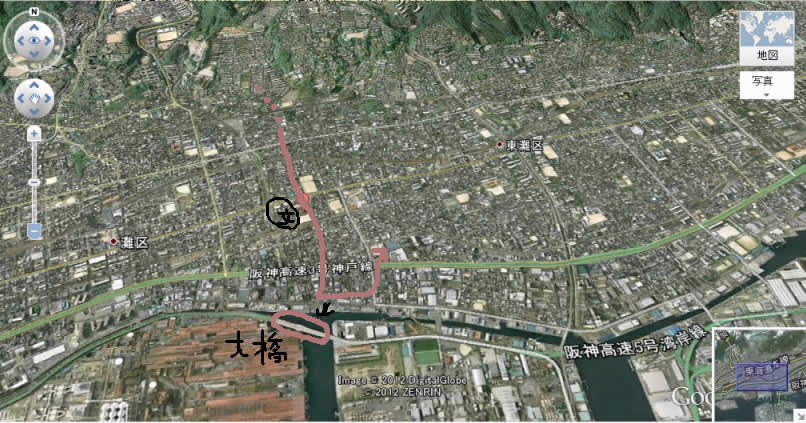

ぶらぶらと浜側にまっすぐ歩いて御影郷に行きました。国道2号線を直角に渡り、

阪神大震災のとき多くの避難者がいて、天皇皇后両陛下がお見舞いに訪れた御影小学校の横を通ります。

阪神高速が上を走る国道43号線を横切ると目の前に大きな赤い橋が現れます。

東に少し歩くと昔の岸壁がわずかに残った場所があります。岸壁の右側は埋め立てられました。

このあたりは灘五郷のうちの御影郷です。剣菱の本社もここにあります。

トップの画像は製品倉庫。菊正宗の工場や本社もすぐ近くです。

ところどころに「灘の酒蔵」のウオーキングコースのガイド板があって楽しく歩けます。起点は阪神魚崎でも御影でもOKです。

この日の漫歩計は8815歩でした。

「 近所に白鳥の飛来地があり毎年1000羽近くが越冬しています。

ここに、今年は ソデグロヅル1羽が飛来し、新聞等で紹介され大騒ぎ

になっています。

ソデグロヅルは世界で3000羽程度の生息で絶滅危惧種でそうです。

関東各地より愛鳥家達が集まり、大きなレンズの高級カメラが林立して

いました。

ソデグロヅルのクチバシは赤いとのことですが、しょっちゅう田んぼの

土の中に突っ込んで何か食べているのでドロがついた写真しか撮れませ

んでした。

羽を広げると名前の通り先端が黒いのがわかります。

トップの写真は2時間でほんの一瞬羽ばたいたのをとらえました。

YouTubeから引用

ソデグロヅル Grus leucogeranus 2012 千葉

2012.02.05 ~ 2012.02.11

閲覧数 12574 PV

訪問者数 2638 IP

gooブログランキング 1852 位 / 1682650ブログ

江戸川区の平井、小松川は荒川を隔てて江戸川区本体の飛び地のようになっている。 総武線の鉄橋の上はひっきりなしに電車が通る。

京葉道路まで堤を歩いた。

下町の平井には銭湯の煙突がいくつもある。保育園に行くまでにも立派な銭湯があった。

○4年ぶり御神渡りの諏訪湖…今年の世相占う拝観式 2012年2月6日 09:00 スポニチ

湖面に張った氷がせり上がる「御神渡り」が4年ぶりに確認された長野県の諏訪湖で6日、氷の筋から今年の世相や農作物の出来、気象を占う「拝観式」が行われた。

神事をつかさどる地元の八剣神社の宮司や氏子らが、湖面で筋の位置を確認。おはらいして回った後、神社で過去の記録と照らし合わせ、今年の吉凶を占う習わしだ。

御神渡りは、湖面に張った氷が昼夜の寒暖の差で膨張と収縮を繰り返し、割れ目が盛り上がる自然現象で4日に確認された。諏訪湖南岸の諏訪大社上社の男神が、北岸にある下社の女神のもとへ通う道と伝えられる。

○4年間発生していないので、真正“御神渡り”かどうかの判定が甘くなっているきらいがあるのかも・・。

本来は20センチから1メーターにも達するのだが。

○画面の左に判定中の小和田地区の氏子と神官らしき人たちが。

3枚の画像の引用はこちらから。

こちら には経過を示す画像多数があります。

串揚げを目指した「はん亭」は夜の部は5時開店で時間が早すぎて振られたので、アメ横のそのまた横丁で串揚げ屋を

探しました。なかなか見つけることが出来ず、最後の最後に「中国伝統串焼店」と言う看板の店が

目に入りました。Mさんも私も羊肉の串焼きに何の抵抗もありません、というかお互いに中国本土でも

その旨さを知っています。串揚げは別の機会にして店に入り串焼きを楽しみました。

しかも昨夜も紹興酒をたっぷり飲んだのに、またも紹興酒のボトルをオーダー。

歩きの先達は飲む食べるでも良きパートナーであります。店を出て上野駅まで歩き、上野駅で先達は高田馬場、

私は東京駅へと別れました。M先輩、一日たっぷりお付き合い頂きましてありがとうございました。

02月04日(土) 信濃毎日新聞

「御神渡り」の判定を前に、諏訪湖に張った氷の厚みを調べる八釼神社の関係者=4日午前7時7分、諏訪市豊田

諏訪湖の氷がせり上がる「御神渡(おみわた)り」の判定、記録を続ける八剣神社(諏訪市小和田)は4日朝、湖で亀裂による複数の氷の筋を確認し、「御神渡りができたと言える」と、4季ぶりに出現の判定をした。2月に入ってからの出現は1982(昭和57)年以来30年ぶり。

けさの諏訪の最低気温は氷点下9・1度。午前6時半ごろから同神社の総代ら関係者十数人が諏訪市、岡谷市、諏訪郡下諏訪町の湖周7カ所で氷の筋や厚さを見て回った。

筋は沖合で見えにくかったり所々途切れたりはしているものの、湖の南側、諏訪市豊田の舟渡川河口近くから、西側の岡谷市湊を経て北側の下諏訪町東赤砂に到達する筋など、数本のせり上がりを確認した。高さは10センチ前後。前回2008年の出現時の最高約20センチより低いが、今後の寒暖差などで大きくなる可能性もあるという。宮坂清宮司(61)は「出現の限界とみていた立春のきょう、ようやく確認できて本当にうれしい」と喜びを表した。

同神社は同日夜に緊急総代会を開き、筋の方向を最終決定する「拝観式」の日程を決める。式の後、過去の記録を記した「御渡(みわた)り帳」と照合し、農業の吉凶などを占う。

すずらん通りは横目で見て、小川町を神田警察の方に向かいました。

「龍岡」は昼はすぐ横の東京電機大学の学生というよりは、近所のサラリーマン客が列を作っていたラーメン屋。

ボリュームはあったが、自分には味がぼけていたので、いつも今は移転した元の「四川一貫」に行っていました。

大正13年創業の「草土舎」は今も同じ場所で店を構えています。

いま新聞でさかんに目にするオリンパスのショールームは昔から小川町の交差点近くにあります。

ここから地下鉄に乗り、有楽町の電気ビルにある「日本外国特派員協会」のクラブに向かいました。

還暦越えが4人、古稀越えが6人。約3時間、温めた紹興酒ボトルを次々開けて談論風発、楽しい集まりでした。

元勤務先のこの仕事仲間は、技術屋さんがメインで、えらそうにしたい人は誰もいません。現役時代には上下関係はあっても

基本はお互いみんな対等な関係でした。そして昔の自慢話など誰もしません。だから今も長続きしているのでしょう。

久しぶりの紹興酒は旨くて、ちょっと飲みすぎましたが、翌朝はすっきり目が覚めました。来年もこの会に参加したいと強く思いました。

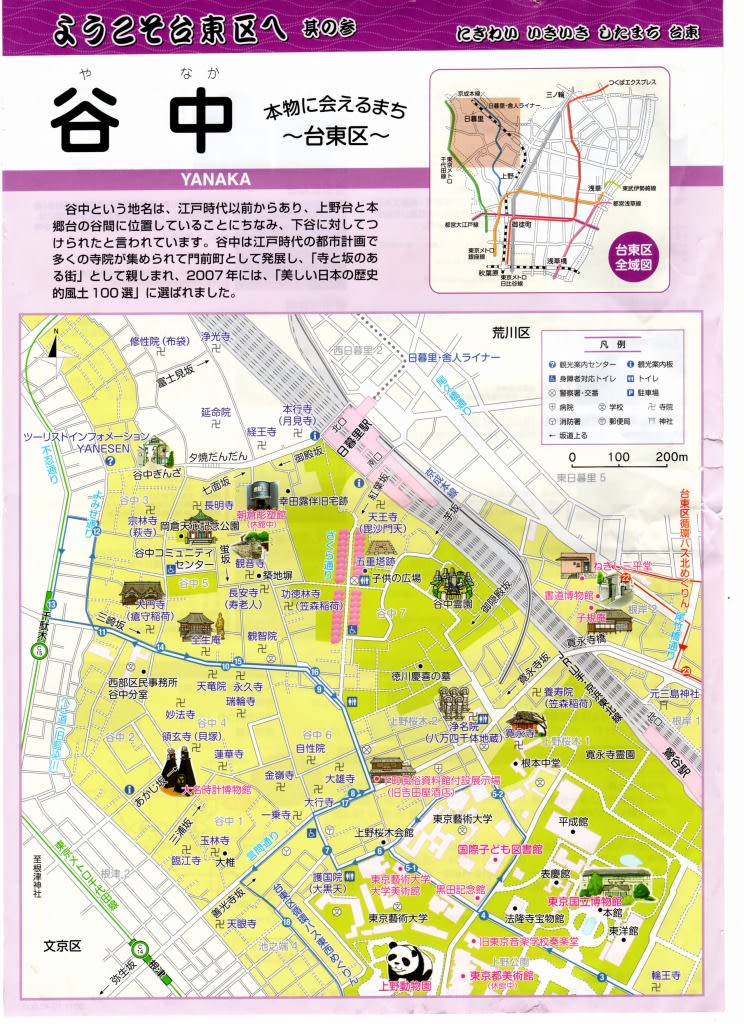

諏方神社にお参りしてから富士見坂へ行きました。いまやこの「やねせん巡り」はしっかり世間に広まって

いるらしく、「富士見坂」をはじめ、コースのあちこちでカメラを手にした二人連れやグループが多く歩いていました。

富士見坂は今でも晴れた日に富士山が見えるそうです。富士見坂から「谷中銀座商店街」と「だんだん坂」へ。

「岡倉天心記念公園」には「六角堂」があり、「天心座像」が安置されています。「幸田露伴の旧居跡」、焼けた「谷中五重塔」の礎石。

「徳川慶喜の墓所」や小説「警官の血」に登場する「谷中霊園の交番」など。「よみせ通り」、改修工事中の「朝倉彫塑館」。

鶯谷駅に近い「子規庵」は昼休みでした。ループバスも走っていて次回は乗ってみようかと思いました。

根津駅近くの串揚げの「はん亭」は夕方五時からの開店で入れませんでしたが、不忍通りに面した店はランチタイムメニューで

営業していて、「ミニひつまぶし定食」は小鉢も汁も漬物もおいしくグラスワイン2杯を頼んでしまいました。

グラスワインについてくる「おひたし」の突出しがまた良かったです。ヘルシーメニューがよく知られているのか

女性客が次々入店してきました。

この昭和20年代、30年代の暮らしが残っている「やねせん」の街並みは心地のいい空間です。

何回も歩きたい場所です。今回はTMさんという先達の陰で効率よくあちこちぶらぶらさせてもらいました。

年に数回行く東京国立博物館も、上野駅からよりも鶯谷駅からの方が近いことも教えてもらいました。

新宿や渋谷はまた別の東京。時には青山も銀座ぶらぶらも好きですが、自分には「谷根千」がよく合いそうです。

これからもまた、何度も訪ねることになるでしょう。

まずは「諏方神社」を目指しました。西日暮里の改札口に11時に集合して、歩きだしました。

亡くなった小説家吉村昭と奥さんの津村節子は、初詣は長く浅草の観音さまにお参りしていましたが

年々人出が多くなり、参道が歩けなくなったので、吉村昭が生まれ育った日暮里の「諏方神社」に初詣でに

行くようになったといいます。(津村節子のエッセイ「時のなごり」第4回 波一月号)。

諏方神社が日暮里にあるのは、このエッセイを読んで初めて知りました。何かの改修工事をしていて

境内は雑然としていましたが、全体の雰囲気から、古くからの信仰の場であることは感知できました。

1205年の鎌倉時代に信州諏訪の諏訪大社からこの地に勧請されたということは、江戸という町が出来る

ほぼ400年前の大昔に既に日暮里・谷中の総鎮守として崇敬を集めていたことになります。

諏訪ルーツの自分としては、この神社の存在を知った限り、パスするわけにはいきません。