図書館にあいかたが借りて期限が来ていた本を代役で返しに行ったら、予約本が準備できていますと言われてこの本を持って帰った。

奇妙な書名なのでなんだこの本はと開いて最初のページを読みだした。最初とっつきにくかったが妙な文体がぐんぐん自分を捕まえて話さない。

自分を可愛がってくれたばあちゃんのこと、両親のこと兄の事、心筋梗塞で早死にした好きだった夫の事、疎遠になった息子のこと娘のこと。

次々頭の中で彼らと会話する。そして鼠の物音をも友にしていま一人で自分が自分として生きるためにもがいている桃子さん。

小説の中には地球の生命のことやアフリカからこの列島に渡りついた日本人のことまで入っていて作者の世界の広さにも唸ってしまう。

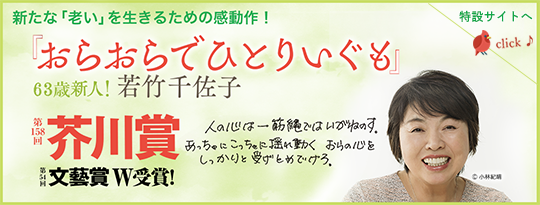

読み終わってから調べると作者は63歳で初めて書いた小説が文藝賞を受賞し、しかもその期の芥川賞になっている。

全く知らなかった。自分が知らないだけで世の中にはスグレモノがそこら中にいるもんだとこの本を読み終わってあらためて思った。

作品の主人公の岩手弁の独り言でこの本はできていると言っていい。そう言う意味では変わった本だがまさに今この時点の日本に生きている

現成人類の一人の話でもあるから、自分のハナシでもある。

73歳の久米宏の心に、芥川賞作『おらおらでひとりいぐも』が沁みた理由

純文学の新人賞である文藝賞を受賞しているわけですから、この作品が芥川賞にノミネートされるのは自然なことですよね。それでも僕が「直木賞にノミネートされるのではないか」と思ったのは、超娯楽作品、ユーモア小説として読んだからです。

そもそも、僕が推薦文を求られるということ自体、作品にエンターテインメント要素が強いからのはず。主人公の桃子さんが74歳、僕が73歳で年齢が近いからという理由もあるのでしょうけれど、とにかくユーモアにあふれていて、大笑いしながら読みました。

直木賞と思っていたのに芥川賞を取れると思ったというのはちょっと変なんですが、芥川賞にノミネートされたと聞いた瞬間に、「取るな」と思いました。読んだ瞬間に「突き抜けている本」だということは分かりましたから。

『おらおらでひとりいぐも』主人公の桃子さんは74歳。24歳で故郷の東北から上京、結婚して専業主婦として二人の子を育て、今では40年住んでいる東京近郊の家に暮らしている。31年連れ添った夫・周造は15年前突然亡くなった。子どもたち二人は別のところに暮らしており、一緒に暮らしていた老犬も昨年の秋に身罷った。

今では、ともすると一日誰とも話さず、どこにも行かずに過ぎる。たくさんある部屋の中で、いつもいるダイニングと寝室のふた部屋しか使っていない。ネズミですら、「嫌なもの」ではなく、「音を感じられるもの」と貴重に感じる状況。

「老いとともに生きる」「自分を生きる」とはどういうことかを、桃子さんを通じて感じることができる小説なのだ。冒頭から始まる東北弁の桃子さんの心の声と、桃子さんの状況を説明する地の文と二つの視点で物語は進んでいく。

桃子さんの心の声で、冒頭から東北弁がたくさん出てくるでしょう。それがすごくいいですよね。もともと中高と修学旅行が東北で、東北弁に親近感を感じていることもあるかもしれませんが、心の声として入ってくる。全文。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます