先日、対戦相手の一人に一日2回麻雀の役満・四暗刻をやられた新居浜の住人Iさん。そのIさんから今年も河津桜の便りがきました。

「今治の河津桜は昨年は3/18日にほぼ満開だったので今日(3/17日)見にいきました。やはりと言うか、霜注意報が出たりしていたのでやっぱり5~6分咲きでした。10日後ぐらいが見頃ですね。もう一つの目的はしまなみ海道の途中の大三島で美味しい魚を食べさせる【大漁】という安い店があるので行きました。(【大漁】の大量の写真は明日掲載)。(昨年の河津桜のエントリー)

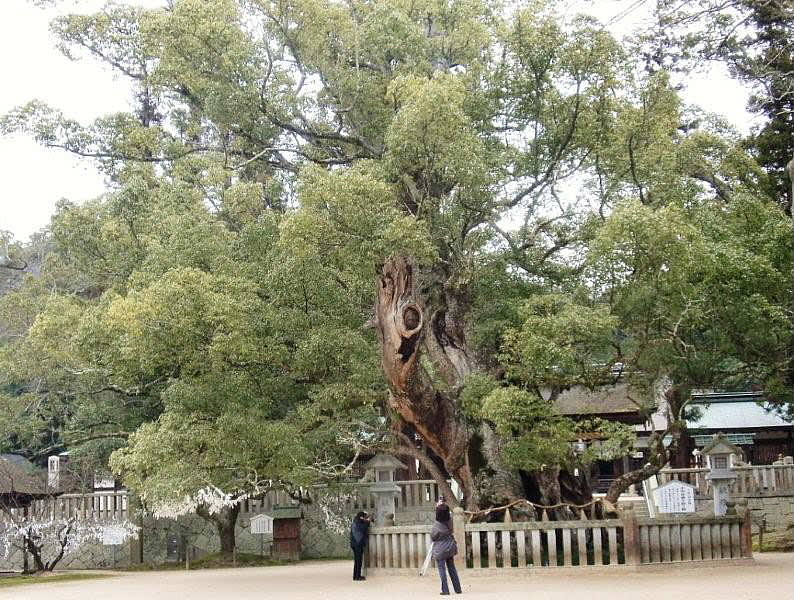

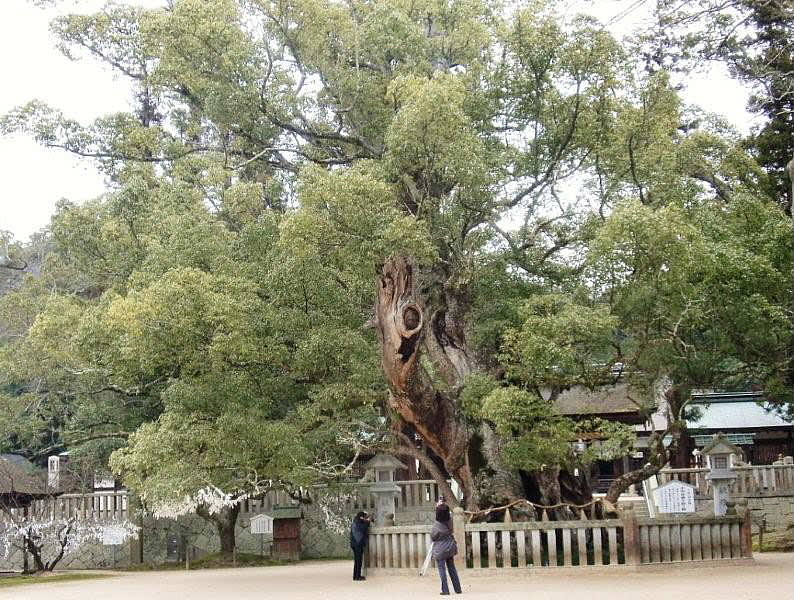

食事のあと、日本でも格式高い【大山祇神社】にお参りしてきました。御神木の楠はまわり20メートル、高さ18メートルで樹齢2600年です。

大三島には、元勤務した会社が納入した斜張橋がかかっており、ロープが鳥の羽根を広げた美しい形なので撮影してきました。

辛好さん、桜を見ておいしい魚を食べにおいでん。三人で待ちよるけん。新神会も再開やね。」

大山祇神社 Wikipediaから。

由緒 山の神、海の神、戦いの神として歴代の朝廷や武将から尊崇を集めた神社である。源氏、平家をはじめ多くの武将が武具を奉納し、武運長久を祈ったため、国宝、重要文化財の指定をうけた日本の甲冑の約4割がこの神社に集まっている。近代においても日本の初代総理大臣の伊藤博文、旧帝国海軍連合艦隊司令長官・山本五十六をはじめ、現在でも海上自衛隊、海上保安庁の幹部などが参拝している。

この地に鎮座した由来として、大山祇神の子孫の乎千命(おちのみこと)がこの地に築いたとする説、伊豆国の三嶋大社(現、静岡県三島市)から分霊を招いたとする説、朝鮮半島から渡来した神であるとする説など諸説があるが、摂津国の三島江(現、大阪府高槻市)からこの地に移されたとするのが一般的である[。 いずれにしても、かなり古い時代から存在した神社であることは確かで、平安時代には朝廷から「日本総鎮守」の号を下賜されている。

また、日本各地に一万社余りある山祇神社、三島神社の総本社とされるが、一部の三島神社(主に東国)については静岡県の三嶋大社の分社もある。また、三嶋大社自体を大山祇神社の分社とする説や、逆に大山祇神社の方が三嶋大社の分社とする説があり、まったく別の神社とする説もある。これらについては三嶋大社の項を参照のこと。

「今治の河津桜は昨年は3/18日にほぼ満開だったので今日(3/17日)見にいきました。やはりと言うか、霜注意報が出たりしていたのでやっぱり5~6分咲きでした。10日後ぐらいが見頃ですね。もう一つの目的はしまなみ海道の途中の大三島で美味しい魚を食べさせる【大漁】という安い店があるので行きました。(【大漁】の大量の写真は明日掲載)。(昨年の河津桜のエントリー)

食事のあと、日本でも格式高い【大山祇神社】にお参りしてきました。御神木の楠はまわり20メートル、高さ18メートルで樹齢2600年です。

大三島には、元勤務した会社が納入した斜張橋がかかっており、ロープが鳥の羽根を広げた美しい形なので撮影してきました。

辛好さん、桜を見ておいしい魚を食べにおいでん。三人で待ちよるけん。新神会も再開やね。」

大山祇神社 Wikipediaから。

由緒 山の神、海の神、戦いの神として歴代の朝廷や武将から尊崇を集めた神社である。源氏、平家をはじめ多くの武将が武具を奉納し、武運長久を祈ったため、国宝、重要文化財の指定をうけた日本の甲冑の約4割がこの神社に集まっている。近代においても日本の初代総理大臣の伊藤博文、旧帝国海軍連合艦隊司令長官・山本五十六をはじめ、現在でも海上自衛隊、海上保安庁の幹部などが参拝している。

この地に鎮座した由来として、大山祇神の子孫の乎千命(おちのみこと)がこの地に築いたとする説、伊豆国の三嶋大社(現、静岡県三島市)から分霊を招いたとする説、朝鮮半島から渡来した神であるとする説など諸説があるが、摂津国の三島江(現、大阪府高槻市)からこの地に移されたとするのが一般的である[。 いずれにしても、かなり古い時代から存在した神社であることは確かで、平安時代には朝廷から「日本総鎮守」の号を下賜されている。

また、日本各地に一万社余りある山祇神社、三島神社の総本社とされるが、一部の三島神社(主に東国)については静岡県の三嶋大社の分社もある。また、三嶋大社自体を大山祇神社の分社とする説や、逆に大山祇神社の方が三嶋大社の分社とする説があり、まったく別の神社とする説もある。これらについては三嶋大社の項を参照のこと。