(1/26(日) 12:33 婦人公論.jp)

東京都健康長寿医療センター研究所

運動科学研究室長青柳幸利

ウォーキング習慣で健康&長寿効果が期待できます。しかし、やり方によっては調子を悪くすることも。生涯を通した健康づくりの研究を行う東京都健康長寿医療センター研究所の青柳幸利(柳は正しくは異体字)さんとともに、ウォーキングの間違った常識を見直します。

* * * * * * *

◆「1日1万歩」「毎朝の散歩」では、効果ナシ!?

いつでも誰でも気軽に始められるウォーキング。わざわざトレーニングウェアに着替えなくても、買い物の行き帰りや仕事の合間などにできるとあって、生活の一部になっている人もいることでしょう。

そもそも、私たちは何のためにウォーキングをするのでしょうか?「健康の維持や増進のため」という人が多いのではないかと思います。何もしなければ右肩下がりになっていく体力を維持するのも目的の一つでしょう。

しかし、あなたが健康にいいと信じて続けているウォーキングが、かえって健康を害することもあるかもしれないのです。

私は長年、生涯を通した健康づくりの研究に携わっています。その結果、誤った認識のままウォーキングを行っていると、かえって不健康になってしまう場合もあるとわかってきました。

まずは多くの人がいいと思いこんでいる常識を見直していきましょう。

ーーーーー

こんなウォーキングしてませんか?

□ 朝起きてすぐのウォーキングが習慣です

□ 家事や仕事でたくさん歩いています!

□ 毎日、犬の散歩をしているから大丈夫

□ マラソン大会にも出場、体力には自信あり

□ 歩数計を長年愛用し、毎日1万歩を達成!

ーーーーー

これらはどれも間違いです。それはなぜ? 解説は次ページ!

.

◆間違い〈1〉

×「朝起きてすぐのウォーキングが習慣です」

◆1日で最も体温の高い「夕方」がおすすめ!

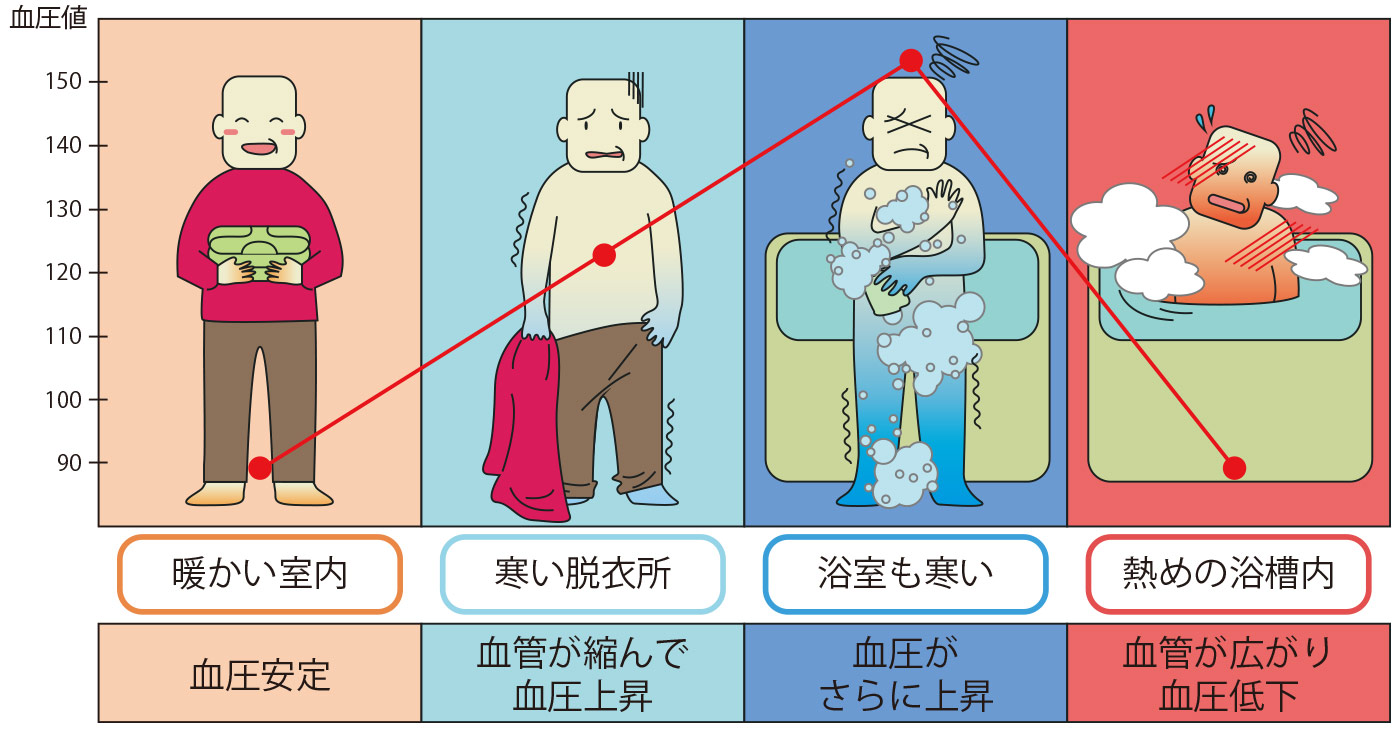

人間の体温は1日のなかで変動しています。健康な人の場合、朝の体温は低め。それが日中に上昇し、午後4~6時にピークを迎え、就寝に向けて低下していきます。加齢により体温の高低差が小さくなると、不眠や不健康な状態を招く原因に。

体温が最も低い朝よりも夕方にウォーキングをして、血流をよくすると体温が上がり、眠りにつきやすくなります。不眠症の改善や、睡眠中の成長ホルモンの分泌が活発になるといった効果も期待できるのです

◆間違い〈2〉

×「家事や仕事でたくさん歩いています!」

◆運動の「強さ」も大切な要素

調査中にお会いした、老舗旅館の代の女将さん。朝5時から夜9時まで部屋の掃除、配膳、接客などで館内を歩き回る生活を長年送っていましたが、骨粗鬆症になってしまいました。原因の一つは、着物によるすり足のため、運動の「強さ」を欠いていたこと。また、1日の大半を屋内で過ごし、紫外線を浴びることが少なかったのも一因です。

ただ日常的に歩くだけではなく、一定以上の「運動強度」と、適度に太陽を浴びることが、健康には欠かせないのです。

◆間違い〈3〉

×「毎日、犬の散歩をしているから大丈夫」

◆愛犬のペースで歩くと、疲れも倍増

犬の散歩は日課にしやすく、楽しみにしている人も多いでしょう。ところが、犬のペースで歩くのはNG。元気な犬に引っ張られて早足で歩くこともあれば、老犬のペースに合わせて頻繁に立ち止まることもあります。

ウォーキングは自分に適切なペースで歩くことが大切。異なるペースで歩くと、疲労につながります。また、「散歩の時に歩いているから大丈夫」という慢心から、それ以外は家でゴロゴロ......なんてことにも。それでは本末転倒です。

◆間違い〈4〉

×「マラソン大会にも出場、体力には自信あり」

◆実は貧血に悩むトップランナーは多い

ウォーキングで運動の楽しさに目覚め、今ではマラソンランナー、という人もいるようです。でも、何事もやりすぎはよくありません。ランニングのような有酸素運動をすると血中のヘモグロビン数が増え、「酸素運搬能力」が高まる点は健康に◎。

一方で、力強い着地を繰り返すことにより、足裏の血管内を通るヘモグロビンを踏み潰してしまい、貧血になる可能性も。むしろ、適度な強度のウォーキングを続けるほうが、健康長寿にはプラスとなるでしょう。

◆間違い〈4〉

×「歩数計を長年愛用し、毎日1万歩を達成!」

◆歩数へのこだわりは捨てるべし

よく「1日1万歩歩きましょう」と聞きますが、その数字の根拠は何でしょうか?確かに歩数は運動をするうえでの一つの目安。ですが、歩数だけを見て一喜一憂することに意味はありません。「1万歩以上歩いているから健康だ」という認識も誤りです。

次回は、私が日頃から指導しているウォーキングの方法をご紹介します。それは、15年以上にわたる調査から導き出されたメソッドで、実際に多くの人の健康状態を改善できています。正しいやり方を、あなたもぜひ試してみてください。