民法改正法講義ですが、

第9回 連帯債権、保証債務、根保証少し

第10回 根保証

第11回 保証に関する情報提供義務、債権譲渡

第12回 債権譲渡、有価証券

となっております。

民法改正法講義ですが、

第9回 連帯債権、保証債務、根保証少し

第10回 根保証

第11回 保証に関する情報提供義務、債権譲渡

第12回 債権譲渡、有価証券

となっております。

社会人チャレンジを応援!

5ヶ月前

社会人チャレンジを応援!

5ヶ月前

宇奈月温泉事件

2年前

宇奈月温泉事件

2年前

一歩一歩

3年前

一歩一歩

3年前

リベンジ割り始まります!

3年前

リベンジ割り始まります!

3年前

1000人

5年前

1000人

5年前

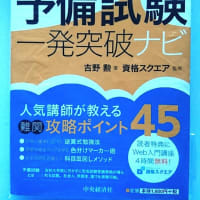

「司法試験予備試験一発突破ナビ」Amazonの電子書籍Kindle版販売決定

5年前

「司法試験予備試験一発突破ナビ」Amazonの電子書籍Kindle版販売決定

5年前

49ers

5年前

49ers

5年前

テキスト

5年前

テキスト

5年前

山菜おこわ

7年前

山菜おこわ

7年前

4期開講イベント!

8年前

4期開講イベント!

8年前

若干質問の意図が分からないのですが、ある行為によって法益侵害の結果(傷害とか人の死亡とか)がもたらされた事実は指摘しますよ。そもそも未遂なのか既遂なのかの区別は必要ですし、因果関係は、実行行為と結果との繋がりを検討するものなので、ある行為と結果の存在が前提となります。

ただ、罪数処理は重要ですので、自分なりに処理できるようにはしてください。ここのしまりが悪い、そもそも書いてないと言うのは心証良く無いと思います。

よって、そういう書くことの多い問題でメリハリをつける訓練が必要になったので、刑法の論点の短文事例の問題は演習の重要性は減りましたか?(知識確認には使える程度でしょうか?)

①実行行為②結果③因果関係④故意・過失

のうち、①実行行為が認められる③〜と〜の間に因果関係が認めらるとは書くと思いますが、②Aの行為に結果が認められるとは書かないですよね?

②時間切れで罪数処理書けなかったら、相当点数落ちますか?