いや、ホンモノの坊さんの話はすごい!

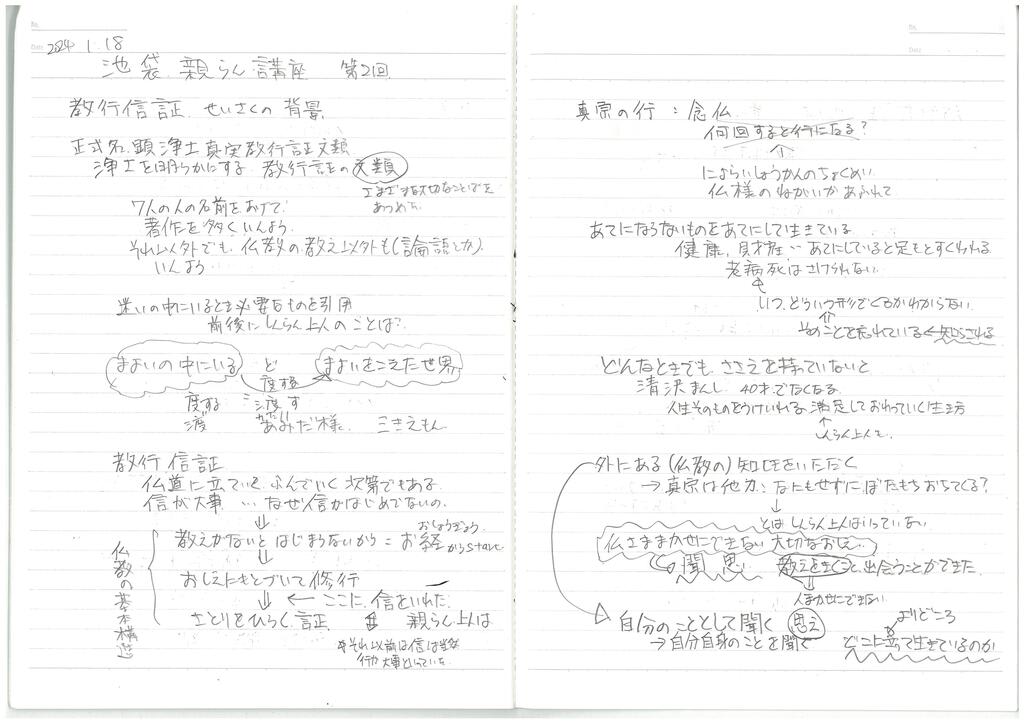

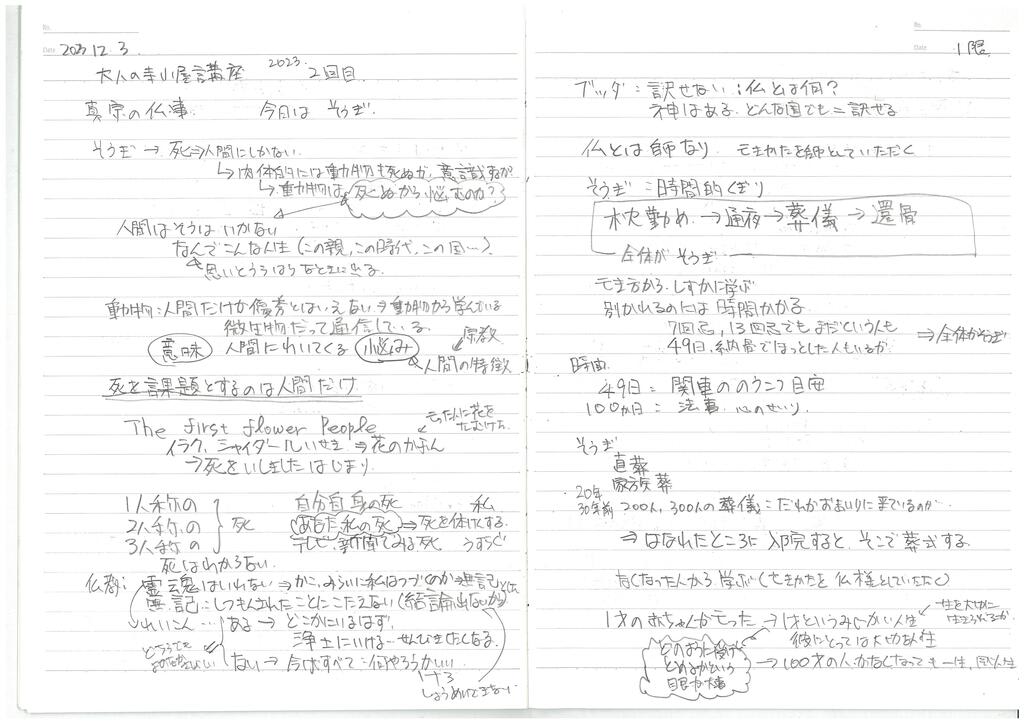

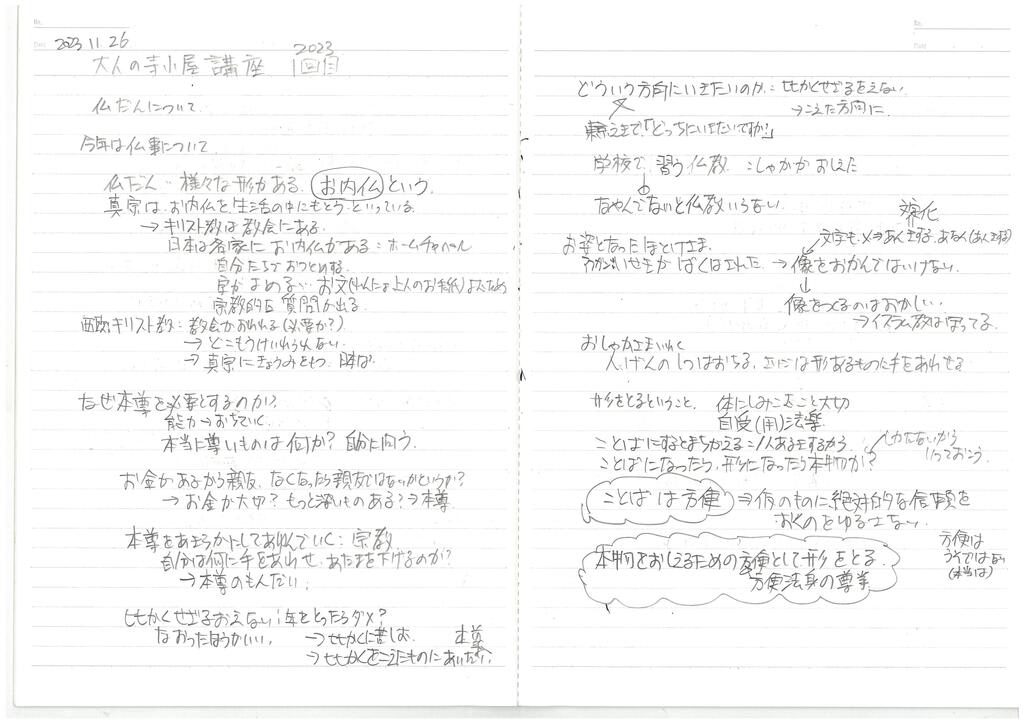

1月18日(木)、池袋親鸞講座の2回目を聴いてきた。

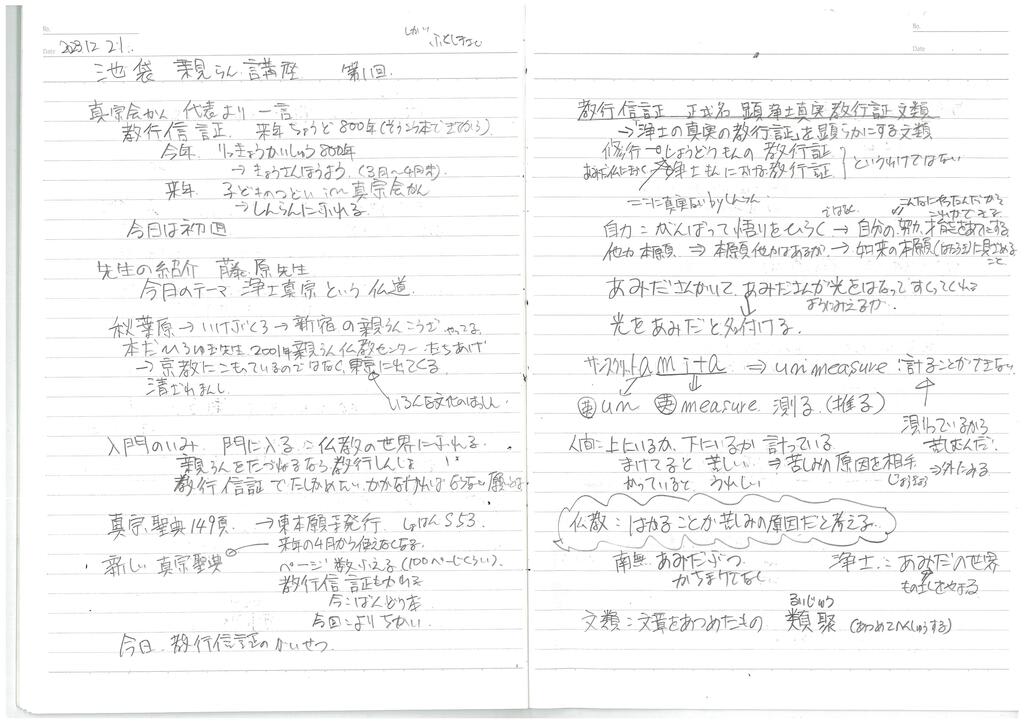

この講座は、教行信証のお話で、今回は2回目、

教行信証の製作の背景

講師は大谷大学(浄土真宗の家の子が、坊さんを継ぐために勉強しに行くような、坊さん養成をやっている大学)の先生でもあり、金沢の近くのお寺の住職をしている(つまり、大学だけでなく現場もやっている)藤原先生。

つまり、坊さんになる授業を受け持っている、ほんまもんの坊さん。

(ただし、真宗は、坊主頭にならなくてよい。なので、真宗の坊さんといっても、見かけは普通の人。これは他の真宗の人も、私服だと同じ)

金沢の近くということで、今回の講座の始まりは、今回の地震の話。

ご自身の話、お寺の様子(金沢付近だと、震度5強ぐらいだったらしい。和島と違って)、真宗は北陸にお寺が多いので、輪島にも、多くのお寺があるんだけど、その辺の様子など。

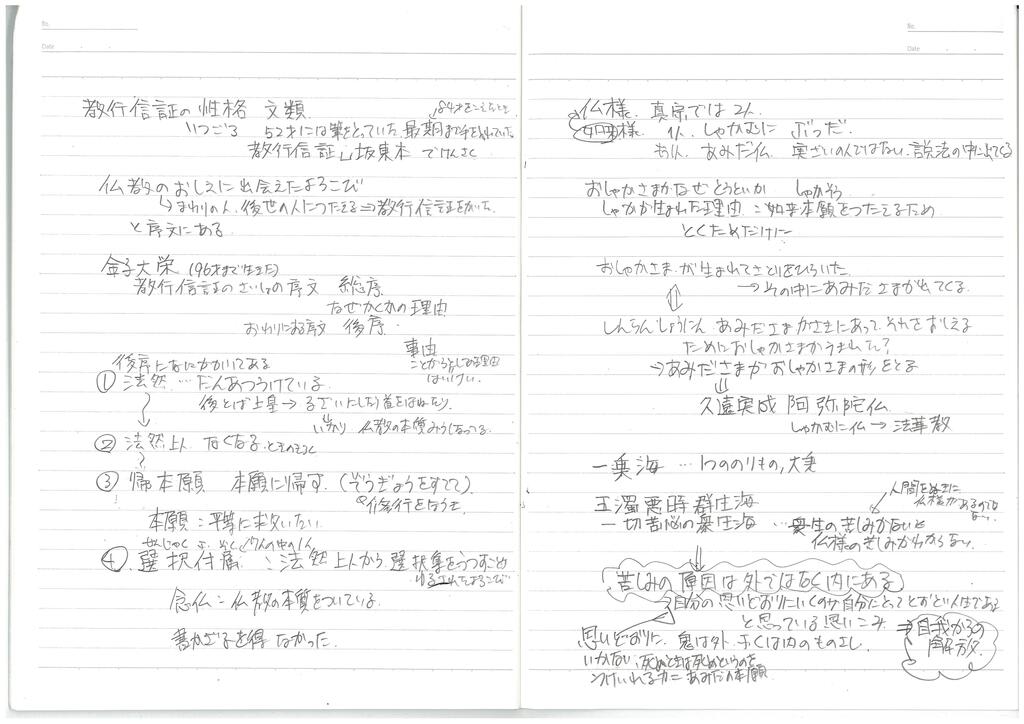

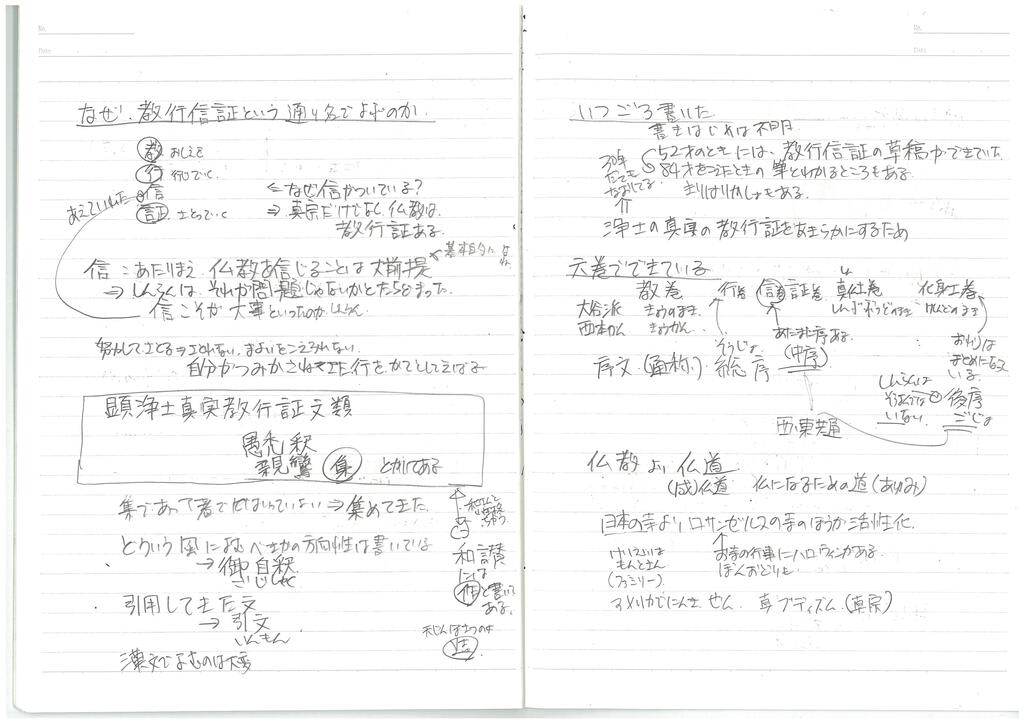

でそのあと、本来の講義の教行信証の製作の背景(というか、意図)について。その意図は、序文にあるのだが、この序文といわれる個所が、教行信証の中には何か所も出てくる。初めの序文が総序、一番最後の序(って普通「あとがき」っていうけど)が後序と呼ばれていて、総序には、「なぜ書くのかの理由」が書かれていて、後序には、「書くことに至った事由」が書かれている。

後序の「書くことに至った事由」については、念仏の教えを正しく伝えるために、書かざるを得なかったというのが、当時の状況とともに書かれているらしい。

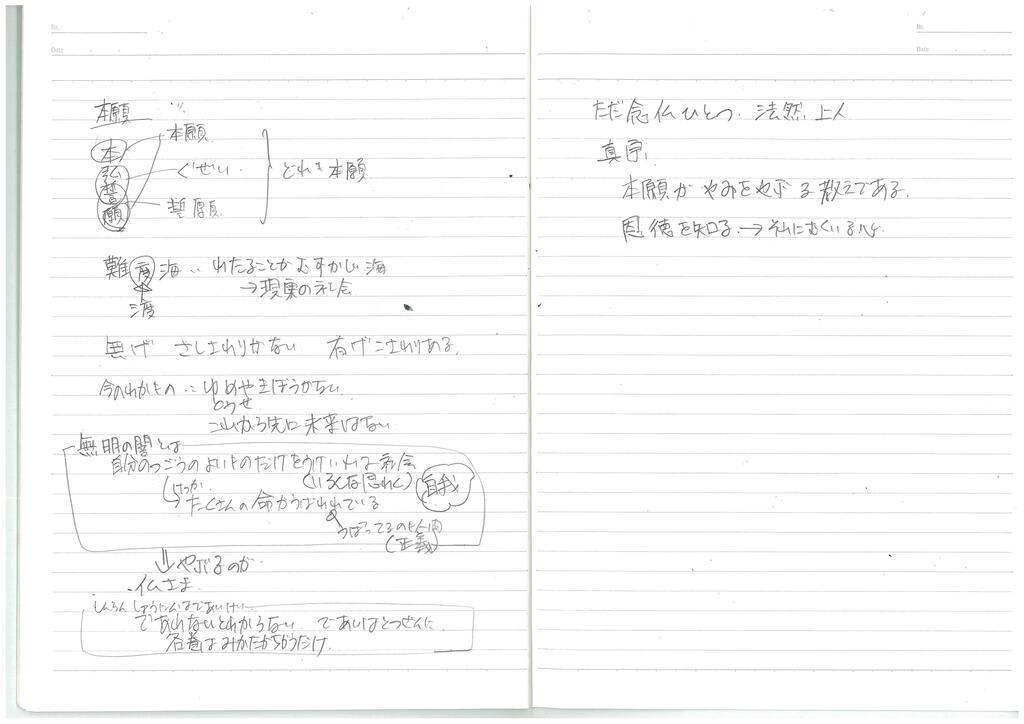

で、総序には、何が書かれているかという話なんだけど、始まりはまず、阿弥陀様の本願は、「迷い・苦しみの中(難度海)にいる人々を、迷いを超えた世界(無明の闇を破する)に渡す(度する)」ことであり、そのための光(無碍の光明)によって、仏道、真宗は成り立っているというようなことが書かれている。

・・・って、1回目のプリントに書いてあるね、はい。一回目の復習。

なんせ、1か月空いてる間に地震あったから、忘れているよね。

で、今回の話題。

阿弥陀様の光によって、真宗は成り立ってる。

光を持っているのは、阿弥陀仏。

つまり、阿弥陀仏が救うのであって、自分が修行とか努力して救われるわけではないという、他力本願の考えが、真宗の考え方。

じゃ、何もしなくていいのか?っていうのが、一つの話題。

結論から言うと、そうじゃない。

阿弥陀様の光、大切な教えを聞いて、自分のこととして考える(=聞思)

これこそまさに、仏様と出会うということであり、

このことが、真宗の大事なところ、真宗のよりどころ(立脚点)となる。

この仏様と出会うことは、他人にはできない、真宗の信徒が自分でしなければいけないことであると説く。

では、仏様が教える目標地点、「本願」とは何か、ってことだけど、

「迷い・苦しみの中にいる人々を、迷いを超えた世界に渡す」

が、本願だった(迷いを超えた世界が浄土)

では、なぜ人々は迷い・苦しみの中にいるのか?

その苦しみの原因を人は、「景気が悪いから」「貧しい家に生まれたから」と外に求めるが、そうじゃないと説く。

苦しみの原因は、外ではなく(自分の)内にある

それは、

「自分の思い通りに行くのが自分にとって尊い人生である」という思い込み

のせいである。

人や社会は成長するのがいい、向上するのがいいという「思い込みがある」

年をとっても若くあるのがいいという「思い込みがある」

しかし、仏陀が説いたように(生老病死)のように、人は必ず老いて死ぬ。

思い込みの通りにはいかないので、苦しむが、それは、あくまで思い込みである。「人は必ず老いて死ぬ。その人生こそ尊い」という仏教の教えを聞いて、(聞いただけじゃだめで)その現実を受け入れたうえで、「あなたは、どう思うのか、どうやって生きるのか」ということが問われている。その問いに自分なりに答えを出して実践していくのが仏教。

人は、今回の地震でもそうだけど、一瞬で、思いもよらず、死ぬことがある。それは現実のことなんだけど、それを受け入れたうえで、「じゃ、今日、あなたはどう生きる?」という答えを出して行くために、仏の教え(他力)を聞き、思い、実践していく(ことにより、弥陀の本願を実践していく)のが、浄土真宗である。

というような、お話でした。

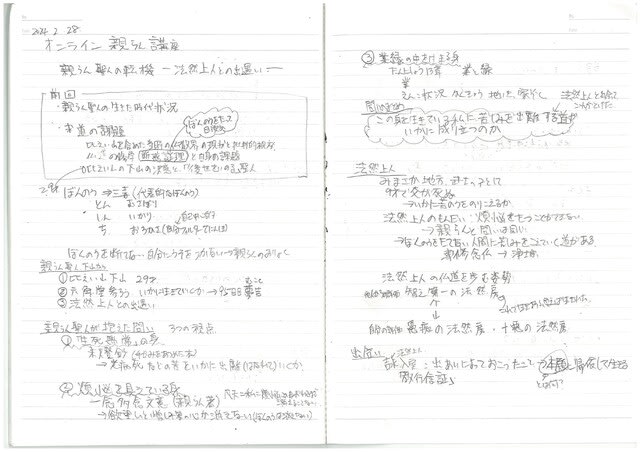

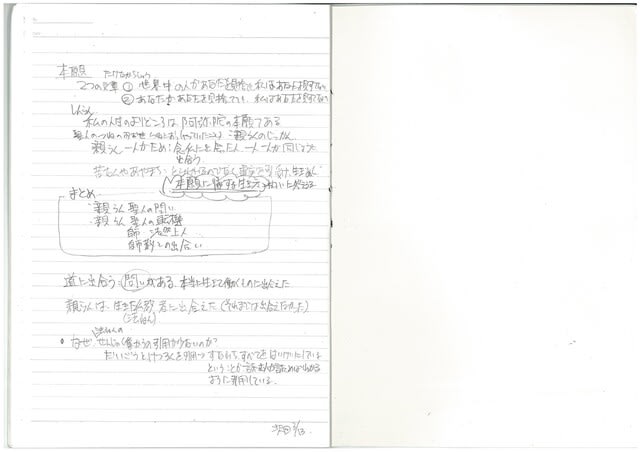

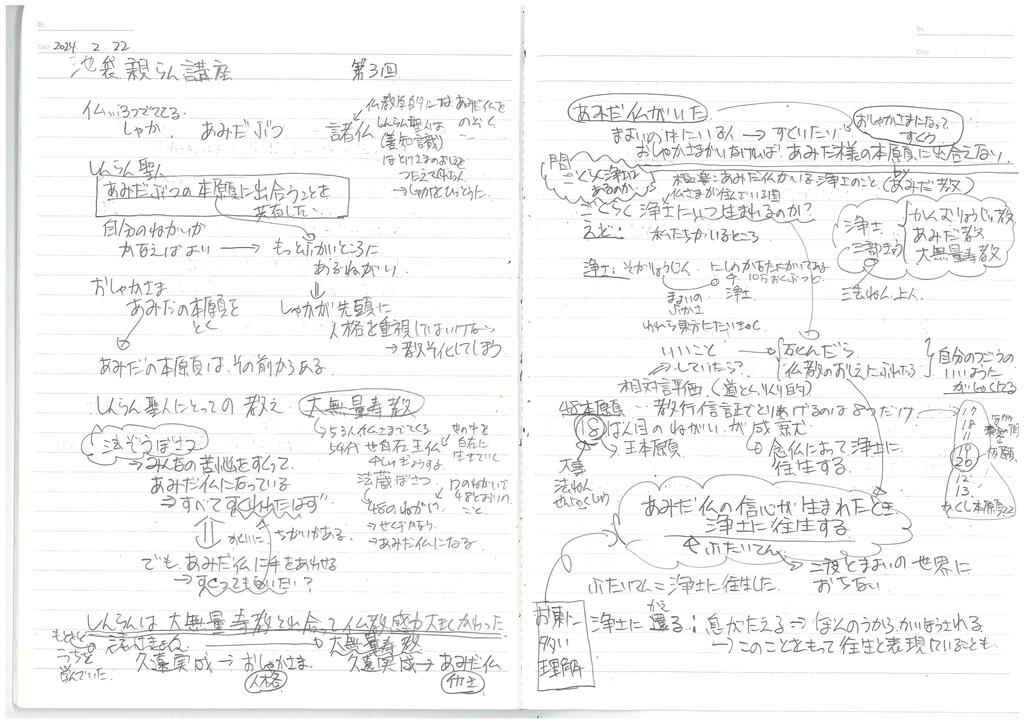

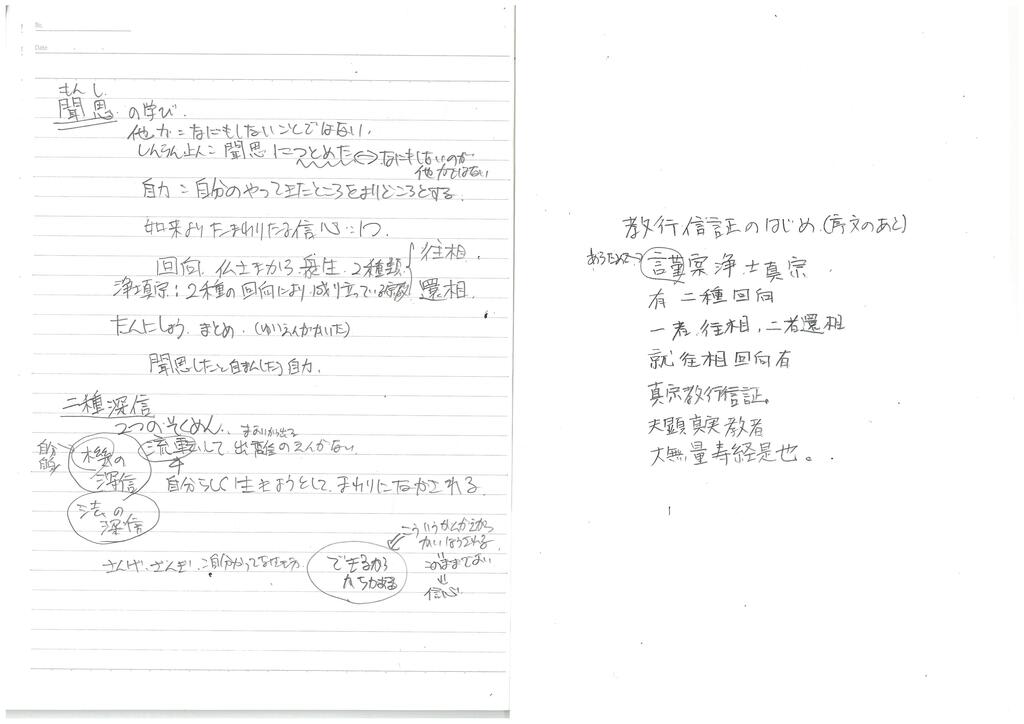

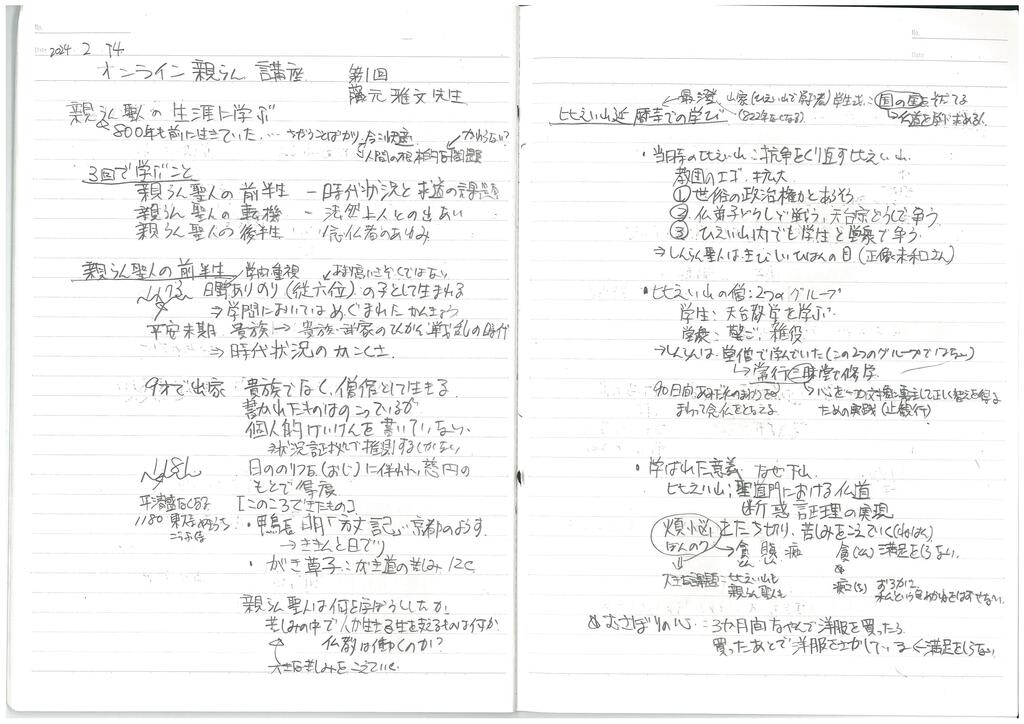

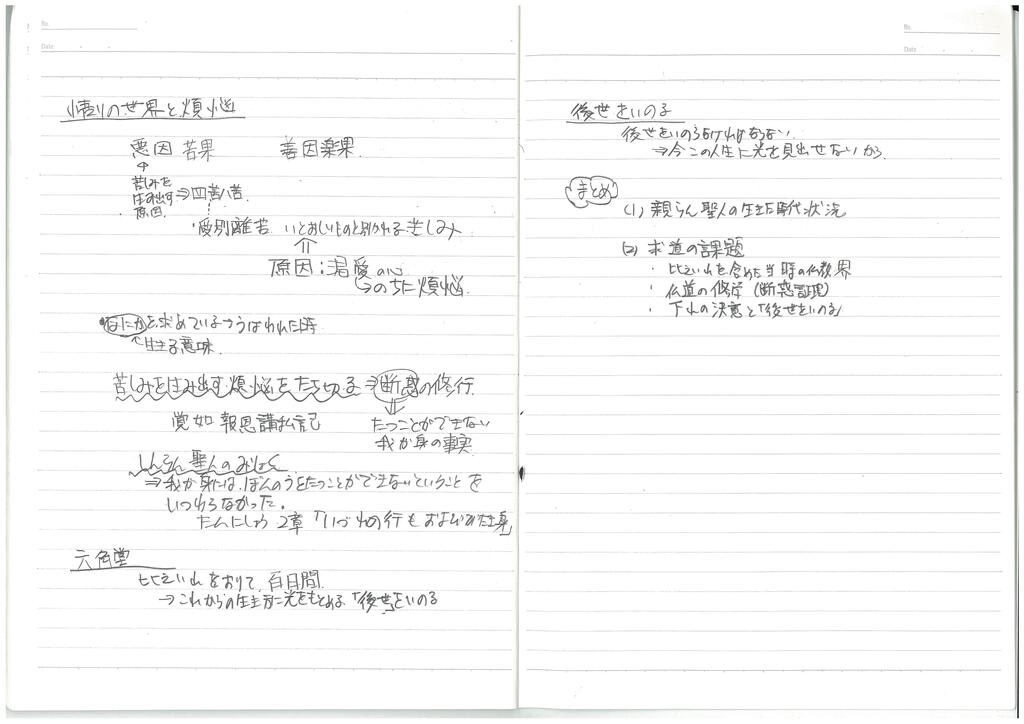

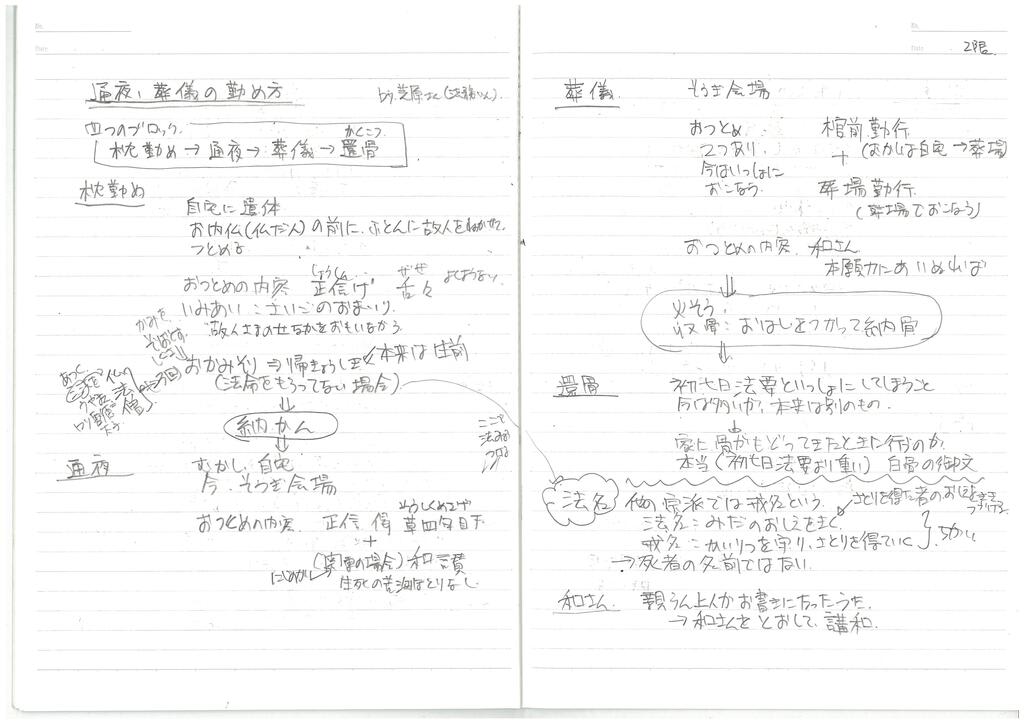

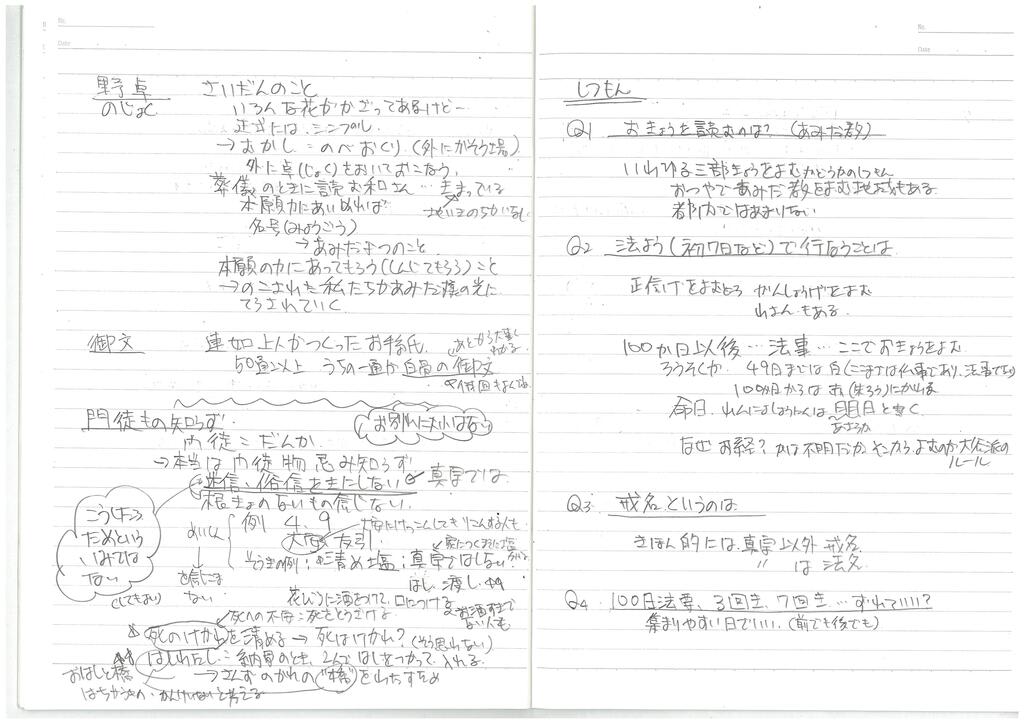

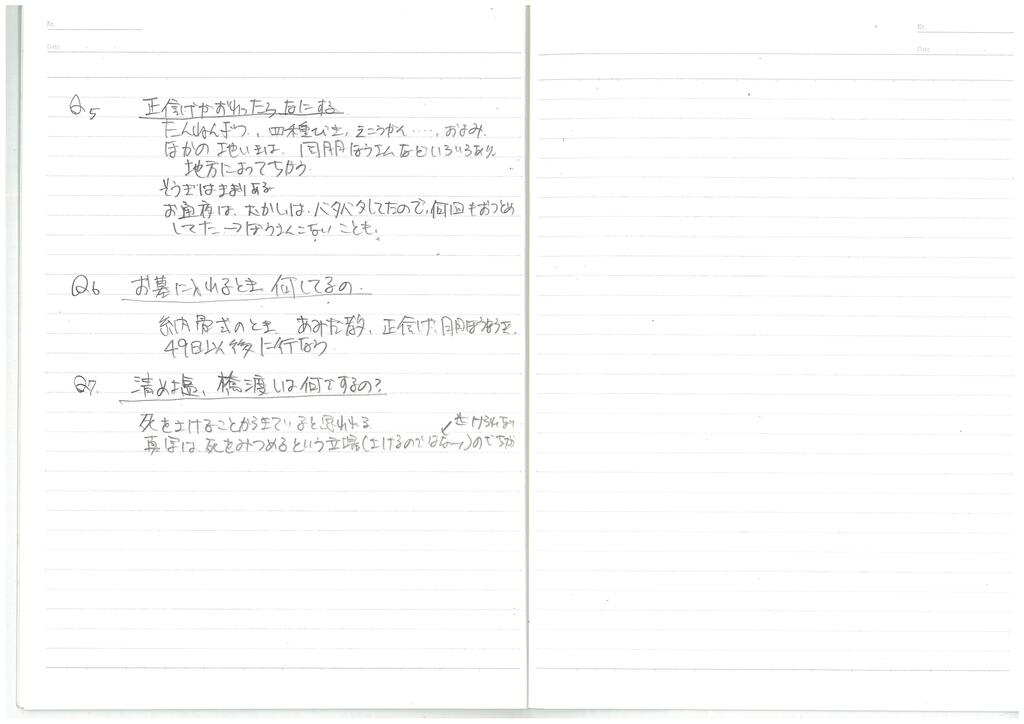

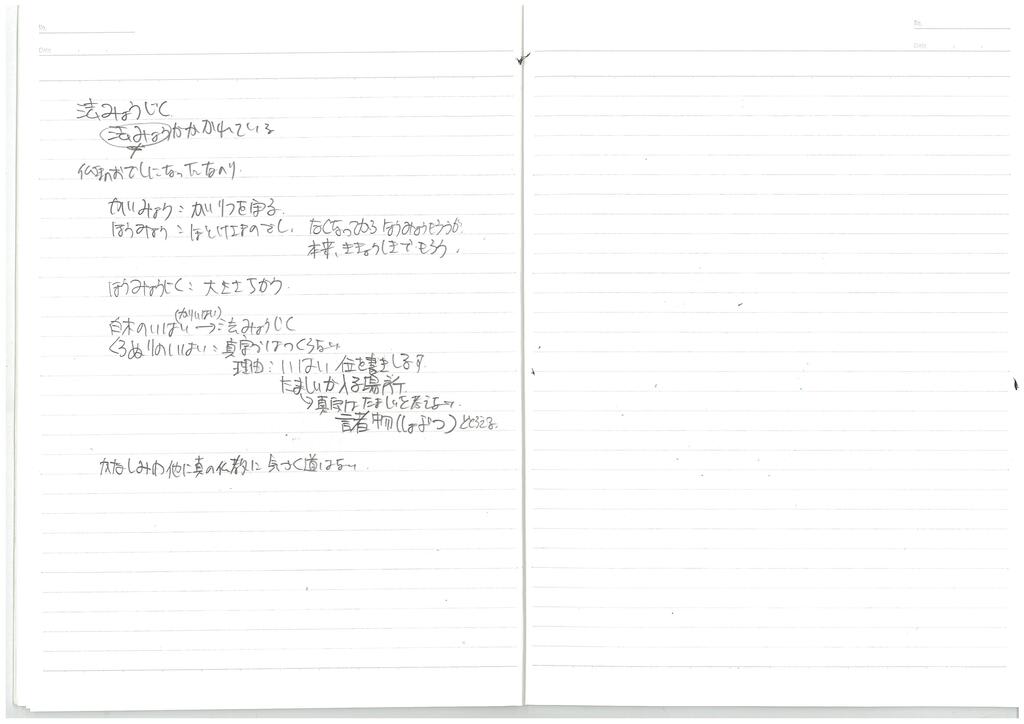

下のは、その時のメモ(地震の部分は、書いてない。聞き入ってしまった)