災害は、忘れてはならない。阪神大震災は、関西電力が停電に被害を早期に回復するために、頑張ったことが、倒壊した家屋内の電灯線のショートを招き、大規模災害に発展したことである。大規模停電は、辛いが、安全性が確認されるまで、通電は避けたほうがよい。そういう教訓がかさなり、わが国では、世界最先端の国土強靭化には、全ての電力線を地下に埋設する100年計画に踏み切る時がきたようだ。ただ、国土交通大臣は、「電柱の地中化」ばかりが意識されているようであるが、基本は、高圧の送電の鉄塔が倒れたことを教訓にして、まずは、極低温の超電導の技術を採用し、地下40メートル以下の膨大な国有地を活用して、日本の電力基盤のSDGsから系統的に構想しなおすことである。さらに、道路と通信と電力とガス、さらに上下水道、雨水溝、歩道、自転車道、交通信号機、ケーブルTV配線、これらの縦割り行政を横軸優先するシステム変革が求められる。道路そのもののユニット生産、工場であらかじめ製作し、レゴブロックのようにユニットを繋いでいく構造物として発想を転換する。まずは、法制度の改革、デスクplan、モデル事業化。発想としては、現在の電柱地中化という東京都知事の景観と防災という視点ではなく、送配電のロスをカットする地下40メートルの高圧線と地下10メートルの構造体としての「総合運輸・通信・給排水の幹線ユニット」が期待される。問題は、投資に見合う資金の回収が可能かどうかである。現在では、電柱の地中化された市街区では、固定資産税の上乗せを期待しているが、そうした局地の戦略ではなく、総合的な建築国債の次元で考えることである。ここはまず、無責任野党にラフ・デザイン画を提案させることである。

災害は、忘れてはならない。阪神大震災は、関西電力が停電に被害を早期に回復するために、頑張ったことが、倒壊した家屋内の電灯線のショートを招き、大規模災害に発展したことである。大規模停電は、辛いが、安全性が確認されるまで、通電は避けたほうがよい。そういう教訓がかさなり、わが国では、世界最先端の国土強靭化には、全ての電力線を地下に埋設する100年計画に踏み切る時がきたようだ。ただ、国土交通大臣は、「電柱の地中化」ばかりが意識されているようであるが、基本は、高圧の送電の鉄塔が倒れたことを教訓にして、まずは、極低温の超電導の技術を採用し、地下40メートル以下の膨大な国有地を活用して、日本の電力基盤のSDGsから系統的に構想しなおすことである。さらに、道路と通信と電力とガス、さらに上下水道、雨水溝、歩道、自転車道、交通信号機、ケーブルTV配線、これらの縦割り行政を横軸優先するシステム変革が求められる。道路そのもののユニット生産、工場であらかじめ製作し、レゴブロックのようにユニットを繋いでいく構造物として発想を転換する。まずは、法制度の改革、デスクplan、モデル事業化。発想としては、現在の電柱地中化という東京都知事の景観と防災という視点ではなく、送配電のロスをカットする地下40メートルの高圧線と地下10メートルの構造体としての「総合運輸・通信・給排水の幹線ユニット」が期待される。問題は、投資に見合う資金の回収が可能かどうかである。現在では、電柱の地中化された市街区では、固定資産税の上乗せを期待しているが、そうした局地の戦略ではなく、総合的な建築国債の次元で考えることである。ここはまず、無責任野党にラフ・デザイン画を提案させることである。

最新の画像[もっと見る]

-

不透明な時代の夜明け

4週間前

不透明な時代の夜明け

4週間前

-

宇都宮清吉「中国古代中世史研究」創文社を再読する

5ヶ月前

宇都宮清吉「中国古代中世史研究」創文社を再読する

5ヶ月前

-

DXに関しては、日本人が中国人から蔑視されている

5ヶ月前

DXに関しては、日本人が中国人から蔑視されている

5ヶ月前

-

思想の課題としての「日本神道」の難しさ

5ヶ月前

思想の課題としての「日本神道」の難しさ

5ヶ月前

-

「個人的知識」とは、主観的な知識、各人各様とは違う

5ヶ月前

「個人的知識」とは、主観的な知識、各人各様とは違う

5ヶ月前

-

「個人的知識」とは、主観的な知識、各人各様とは違う

5ヶ月前

「個人的知識」とは、主観的な知識、各人各様とは違う

5ヶ月前

-

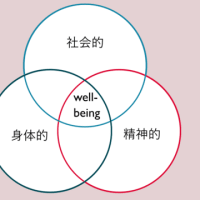

心理学主義による個の孤立化、分散化の害

5ヶ月前

心理学主義による個の孤立化、分散化の害

5ヶ月前

-

2060年の地域人口を考え、2060年の日本国の国勢を考えよう。

5ヶ月前

2060年の地域人口を考え、2060年の日本国の国勢を考えよう。

5ヶ月前

-

心理学を主義とする言語学の限界

5ヶ月前

心理学を主義とする言語学の限界

5ヶ月前

-

心理学を主義とする言語学の限界

5ヶ月前

心理学を主義とする言語学の限界

5ヶ月前