秋田の人の多くは「中学自習室」を知っていることだろう。

自習室といっても部屋の名前ではなく、新聞連載。郷土の新聞「秋田魁新報」に掲載される、中学生向けの問題集のこと。

年度ごとに完結し、毎年4月に始まり、3月の高校入試直前に終わる。初回は勉強の進め方、最後回は入試の心構えなどのガイダンス的な内容。表示される連載回数は、その年度内での回数。

高校入試の5教科が、1回につき1科目掲載。現在は、日曜・祝日を除く毎日、紙面中ほどの「情報ひろば」面に掲載。【24日補足】ちなみに日曜日は、代わりに「本の世界へようこそ」という書籍を紹介する連載(読書面とは別。筆者名記載なし、配信記事?)が掲載。

情報ひろば面には、他に「キップ情報」「二世・易八大のきょうの運勢」「内外の歴史」などが掲載される。次の面は「おくやみ」欄がある総合面(国際記事の総合面とは別)のことが多い。

国語は縦書き、他の4科目は横書きになる

国語は縦書き、他の4科目は横書きになる

問題の解答は、同じ面の隅(広告よりは上)に、上下反転して掲載される。

昔は、違う日の紙面(次回連載?)に載っていたはず。

「解答はこの面の右下」とあるが、この日は「すぐ下」だ

「解答はこの面の右下」とあるが、この日は「すぐ下」だ

近年は、スクラップして貼るためのノートを、購読者に無料配布するキャンペーンも実施しているらしい。

中学自習室は、僕が中学生の頃もあった。担任の先生が「魁を購読しているのなら、やるように」とおっしゃっていたが、あまり熱心にやらなかったような記憶がある。

時が経った今、問題を見てみると、たしかにいい問題が揃っている気がする。売っている問題集と遜色ない。

高校入試にどの程度の効果があるかは判断できないが、中学校で習ったことのおさらいには、なかなか有効だと思う。

魁新聞の記事本文は、モトヤというメーカーの「モトヤ新聞明朝」という書体を使っている。見出しの一部ではモリサワ製の書体も見られる。

しかし、中学自習室は問題、解答とも、アドビシステムズの「小塚明朝」のようだ。あまり違和感はないけれど、「き」「さ」のデザインが嫌い(下の写真参照)。

中学自習室に関して、謎が3つある。以下に考察。

1.よそでは?

魁(あるいは秋田)ならではだと思われがちな、教職員の異動名簿や、死亡届が出された人を紹介する「おくやみ」欄、解答速報は、他地域でも掲載するところがあった。

中学自習室はどうだろう。

「中学生新聞」のたぐいの購読者層が限られた新聞は別として、一般紙に学生向けの受験問題が連載されるのは、ネットで調べた限り、他には1つしか見つけられなかった。

「静岡新聞 中学生セミナー」というもの。

6月中旬から全70回連載(ただし1回に2科目掲載)。火・金の朝刊で出題、同日夕刊に解答というスタイル。

出題(パンフレットでは「出題監修」)は、地元に本部があり、広域展開する「秀英予備校」。

新聞に問題が連載されるのは、全国的にも珍しいようだ。※ほかに類似の連載がある新聞をご存知でしたら、教えてください。

2.歴史は?

僕が中学生の時からあったわけだけど、さらにさかのぼって、いつから始まったか。

明確には分からなかった。【下の追記参照】

ネットで調べると、僕より歳上と思われる方々で、自分が中学生の時に使ったという記述が散見された。

2015年のツイッターに「42年前(に使った)」との投稿もあり、それが正しければ1973(昭和48)年には始まっていたことになる。

さらに、秋田県立図書館の「秋田魁新報記事見出し検索」で調べると、1958(昭和33)年2月24日に「高校入試問題の批判 本社自習室出題者にきく」といった見出しがあった。

「自習室」としかないが、中学自習室と考えられる。おそらく、中学自習室の出題者が、その年の高校入試問題についてコメントしたものではないだろうか。「批判」より「批評」が適切だと思うけど、当時の感覚ではそうなのか、あるいはデータベース作成時の誤入力か。(近年では、中学校や学習塾の先生がコメントしている)

したがって、60年近く前から存在していた可能性がある。

【2017年1月14日追記】

2017年1月14日付秋田魁新報の読者投稿欄「声の十字路」に、茨城県牛久市の70歳の男性からの「中学自習室の思い出」という投稿が掲載された。

旧・大曲市で生まれ育った人で、2016年末に魁の紙面を目にする機会があり、そこに中学自習室欄を見つけて「思わず「あった!」と声が出た。」

「高校受験でお世話になった当時のことが思い出された。」という内容。

中学3年生の時に解いていたとのことなので、55~56年前である1960~1961年度の時点で既に連載が始まっていたことになる。(以上追記)

秋田魁新報社では、1956年から1993年まで「中学生学力テスト(通称・さきがけテスト)」という、中学3年生を対象にした模擬試験を実施していた。もしかしたらそれと連動して始まったのかもしれない。

魁の1面コラム「北斗星」は、1980年に始まった(※)から、それよりも長い歴史があることになり、有数の長期連載だろう。

※2015年元日の特集紙面より。ただし、1947年のごく短期間だけ「北斗星」というコラムが存在したとのこと。

【2018年4月13日追記】2018年4月の連載開始に当たっての広告に「連載66年。」とのフレーズがあった。したがって、1951年頃から続いていることになる。

3.出題者は?

1958年は出題者が表に出ていたらしいが、現在は誰なのか不明。(もしかしたら初回や最終回には書いてある??【2017年度時点では書いていなかった】)

現役の学校の先生だといろいろ面倒なことになりそうだし、静岡新聞のように学習塾の出題ならその名前を出して宣伝するだろうし、新聞社の記者の仕事でもなさそう。学校の先生のOBとかだろうか。

出題者の素性は分からないにしても、その個性がにじみ出ていそうなのが、国語の漢字の問題である。

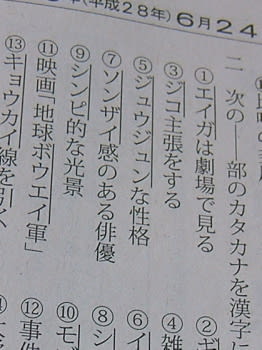

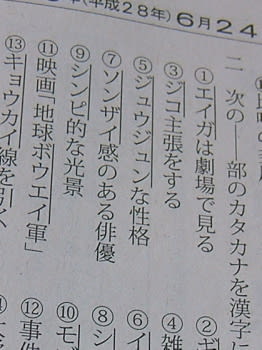

6月24日の第66回(国語の14回)の書き取りでは、

「エイガは劇場で見る」「映画「地球ボウエイ軍」」

「エイガは劇場で見る」「映画「地球ボウエイ軍」」

7月19日の第86回(国語の18回)の読みでは、

「ドラマ「孤独のグルメ」」 ※小塚明朝の「き」「さ」の形に注目

「ドラマ「孤独のグルメ」」 ※小塚明朝の「き」「さ」の形に注目

なんか映画やドラマが好きそう。ちなみに、「地球防衛軍」は1957年の映画。【25日追記】「孤独のグルメ」は漫画が原作なのに、あえて「ドラマ」と前置きしている。

ツイッターを検索すると、中学自習室の漢字問題のユニークさ(?)に気づいた投稿がいくつかあった。それによれば、

2015年には「人気ゲーム「艦隊これくしょん」」、2014年には「「ようかいタイソウ第一」を踊ってみる」「「海賊王に、俺はなる!」と叫ぶ」がそれぞれ出題されていた。

2016年度と同一の出題者なのかは分からないが、趣味がやや違っている?

(映画は古いから別として、)問題を解く中学生に身近なアニメやゲームを題材にして、とっつきやすくしたということかもしれない。

だけど、それだと、特に読みの場合、前後に知っている作品名やフレーズが来ると、雰囲気で推測できてしまう。

試験本番では、運も実力のうちだから、そういう問題に遭遇したらラッキーだけど、日頃の練習問題を運で解いたら、練習にならない。

ついでに言わせてもらえば、「タイガドラマの舞台」「大学の集中コウギ」などもいい問題ではないと思う。

「大河ドラマ」を知らない中学生がいるかもしれないし、NHKの番組名(番組枠名)を中学生が知っている必要もない。

休暇中など短期間にまとめて授業を行う「集中講義」なんか、大学以外では使わない用語ではないだろうか。僕は大学に入るまで知らなかった。

まあ、下に答えがあるのだし、分からなきゃ調べて覚えれば、常識・雑学として身について悪くないでしょうけど。

今後の漢字の問題に注目です。

【随時追記】

7月25日91回(国語19回)は「世界のシャソウから」

ところが、この後は、ごく普通の出題ばかり。どういうわけか取り上げるべきものはなくなってしまった。

9月17日136回(国語28回)は「焼き芋のおいしい季節」「釜揚げうどん」「好物は天丼だ」「乾麺をゆでる」と、20問中5問が食べ物、しかも炭水化物系に偏った出題。

9月26日141回(国語29回)は「漫画「曇天に笑う」」。知らなかったけどそういう作品があるそうだが、雑誌連載は2011~2013年、2014年にアニメ化されたが秋田では放映されていない。中学生が知っているだろうか(知らないほうが問題としてはいいけど)。我々の世代で「曇天」といえば、たまの「さよなら人類」の歌詞(柳原幼一郎作詞・作曲)だけど、こちらは正式には「どん天模様の空の下」とひらがな表記。

10月1日146回(国語30回)は「海賊王を目指す男」「賢者の石」「特撮映画の傑作」と、直接的でないが、映像作品を連想させるもの。海賊王は2014年(?)以来の再出題。

11月2日171回(国語35回)では「タイガドラマの舞台」が再び出題。

11月29日191回(国語39回)では「翼君と岬君の黄金コンビ」。出典は漫画「キャプテン翼」。僕たちが小学生だった1980年代にアニメ化されブームとなり、近年も新作が作られてはいるようだが、今の中学生は知らないかもしれない。だから問題としては問題ないのかもしれないけれど、人名(姓)を出題するというのは… 「岬めぐりのバス(by山本コータロー)」でいいんじゃないの?

僕はキャプテン翼を熱心に見ていないのでよく知らなかったが、「黄金コンビ」ではなく「ゴールデンコンビ」が作中の公式な表記だったようだ。(別に翼・岬・葵の「黄金トリオ」があった)

12月17日206回(国語42回)では「第拾弐話「奇跡の価値は」」と「第十三話「サイカイ、母よ」」が出題。

何かのシリーズもののサブタイトルっぽい。12話と13話で連続しているかに思えるが、拾弐と十三と漢数字は揃っていない。

調べると、前者は「新世紀エヴァンゲリオン」、後者は「機動戦士ガンダム」のテレビアニメ版の話数とサブタイトルだった。1979年と1995年放送。う~ん…

2017年1月5日216回(国語44回)では「第二話「侵略者を撃て」」。

1966年放送「ウルトラマン」のサブタイトル(バルタン星人が登場する回らしい)だった。12月17日よりさらに古い作品になり、幅広い作品に詳しそう。出題者は相当なマニアなんだろうか?

2017年2月10日246回(国語50回)では「ゾクヘン映画に傑作なし」。

※2017年4月から、魁の紙面全体がリニューアルされたが、中学自習室は2016年度と変わらず継続。2016年度最終回では入試の心構え、2017年度初回ではガイダンス(+最初の出題)が掲載されたが、問題作成者の正体などをうかがわせる記述はなし。

2017年度は、国語以外の教科も含めて、出題の形式が2016年度までと少し変わった感じ。漢字の問題は、そっけなくなったと思っていた。あるいは出題者が変わったのかとも感じた。

しかし、7月5日の76回・国語16回では、「第二話「侵略者を撃て」」が再び出題! よほどウルトラマンがお好きなようで…

2017年7月31日96回(国語20回)では「来年のタイガドラマ」。ちなみに2018年の大河ドラマは「西郷(せご)どん」。

2017年8月18日111回(国語23回)では「第九話「瞬間、心、重ねて」」。再び「新世紀エヴァンゲリオン」のサブタイトルから出題された。

2017年8月30日121回(国語25回)では「SF小説「夏への扉」」。1956年アメリカの作品。「松田聖子「夏の扉」」じゃダメなんでしょうか。

2017年9月12日131回(国語27回)では「長江流れて六十幾里(いくり)」。「幾里」には「いくり」とルビを振っている。これは、県立秋田高等学校の校歌の、雄物川のことを歌った一節。

2017年10月2日146回(国語30回)では「歌集「悲しき玩具」」、「小説「塔上の奇術師」」。ちなみに作者は石川啄木と江戸川乱歩。

その後、しばらくこの手の出題がなく、

2018年1月4日216回(国語44回)では、「ドラマ「孤独のグルメ」」が再び出題、さらに「怪獣王ゴジラ」。これは映画より後の漫画の作品名らしい。

※2019年4月からは、解答だけでなく解説も掲載するとのこと。続きはこちら。

【2021年5月12日追記】1974年度の状況について、コメントで教えていただいた。

入試科目が3教科時代だったので、自習室も3科目。

秋田放送ラジオでは、連動した「ラジオ講座」を朝に放送していて、秋田市内の中学校教員が出演していたとのこと。

自習室といっても部屋の名前ではなく、新聞連載。郷土の新聞「秋田魁新報」に掲載される、中学生向けの問題集のこと。

年度ごとに完結し、毎年4月に始まり、3月の高校入試直前に終わる。初回は勉強の進め方、最後回は入試の心構えなどのガイダンス的な内容。表示される連載回数は、その年度内での回数。

高校入試の5教科が、1回につき1科目掲載。現在は、日曜・祝日を除く毎日、紙面中ほどの「情報ひろば」面に掲載。【24日補足】ちなみに日曜日は、代わりに「本の世界へようこそ」という書籍を紹介する連載(読書面とは別。筆者名記載なし、配信記事?)が掲載。

情報ひろば面には、他に「キップ情報」「二世・易八大のきょうの運勢」「内外の歴史」などが掲載される。次の面は「おくやみ」欄がある総合面(国際記事の総合面とは別)のことが多い。

国語は縦書き、他の4科目は横書きになる

国語は縦書き、他の4科目は横書きになる問題の解答は、同じ面の隅(広告よりは上)に、上下反転して掲載される。

昔は、違う日の紙面(次回連載?)に載っていたはず。

「解答はこの面の右下」とあるが、この日は「すぐ下」だ

「解答はこの面の右下」とあるが、この日は「すぐ下」だ近年は、スクラップして貼るためのノートを、購読者に無料配布するキャンペーンも実施しているらしい。

中学自習室は、僕が中学生の頃もあった。担任の先生が「魁を購読しているのなら、やるように」とおっしゃっていたが、あまり熱心にやらなかったような記憶がある。

時が経った今、問題を見てみると、たしかにいい問題が揃っている気がする。売っている問題集と遜色ない。

高校入試にどの程度の効果があるかは判断できないが、中学校で習ったことのおさらいには、なかなか有効だと思う。

魁新聞の記事本文は、モトヤというメーカーの「モトヤ新聞明朝」という書体を使っている。見出しの一部ではモリサワ製の書体も見られる。

しかし、中学自習室は問題、解答とも、アドビシステムズの「小塚明朝」のようだ。あまり違和感はないけれど、「き」「さ」のデザインが嫌い(下の写真参照)。

中学自習室に関して、謎が3つある。以下に考察。

1.よそでは?

魁(あるいは秋田)ならではだと思われがちな、教職員の異動名簿や、死亡届が出された人を紹介する「おくやみ」欄、解答速報は、他地域でも掲載するところがあった。

中学自習室はどうだろう。

「中学生新聞」のたぐいの購読者層が限られた新聞は別として、一般紙に学生向けの受験問題が連載されるのは、ネットで調べた限り、他には1つしか見つけられなかった。

「静岡新聞 中学生セミナー」というもの。

6月中旬から全70回連載(ただし1回に2科目掲載)。火・金の朝刊で出題、同日夕刊に解答というスタイル。

出題(パンフレットでは「出題監修」)は、地元に本部があり、広域展開する「秀英予備校」。

新聞に問題が連載されるのは、全国的にも珍しいようだ。※ほかに類似の連載がある新聞をご存知でしたら、教えてください。

2.歴史は?

僕が中学生の時からあったわけだけど、さらにさかのぼって、いつから始まったか。

ネットで調べると、僕より歳上と思われる方々で、自分が中学生の時に使ったという記述が散見された。

2015年のツイッターに「42年前(に使った)」との投稿もあり、それが正しければ1973(昭和48)年には始まっていたことになる。

さらに、秋田県立図書館の「秋田魁新報記事見出し検索」で調べると、1958(昭和33)年2月24日に「高校入試問題の批判 本社自習室出題者にきく」といった見出しがあった。

「自習室」としかないが、中学自習室と考えられる。おそらく、中学自習室の出題者が、その年の高校入試問題についてコメントしたものではないだろうか。「批判」より「批評」が適切だと思うけど、当時の感覚ではそうなのか、あるいはデータベース作成時の誤入力か。(近年では、中学校や学習塾の先生がコメントしている)

したがって、60年近く前から存在していた可能性がある。

【2017年1月14日追記】

2017年1月14日付秋田魁新報の読者投稿欄「声の十字路」に、茨城県牛久市の70歳の男性からの「中学自習室の思い出」という投稿が掲載された。

旧・大曲市で生まれ育った人で、2016年末に魁の紙面を目にする機会があり、そこに中学自習室欄を見つけて「思わず「あった!」と声が出た。」

「高校受験でお世話になった当時のことが思い出された。」という内容。

中学3年生の時に解いていたとのことなので、55~56年前である1960~1961年度の時点で既に連載が始まっていたことになる。(以上追記)

秋田魁新報社では、1956年から1993年まで「中学生学力テスト(通称・さきがけテスト)」という、中学3年生を対象にした模擬試験を実施していた。もしかしたらそれと連動して始まったのかもしれない。

魁の1面コラム「北斗星」は、1980年に始まった(※)から、それよりも長い歴史があることになり、有数の長期連載だろう。

※2015年元日の特集紙面より。ただし、1947年のごく短期間だけ「北斗星」というコラムが存在したとのこと。

【2018年4月13日追記】2018年4月の連載開始に当たっての広告に「連載66年。」とのフレーズがあった。したがって、1951年頃から続いていることになる。

3.出題者は?

1958年は出題者が表に出ていたらしいが、現在は誰なのか不明。(もしかしたら

現役の学校の先生だといろいろ面倒なことになりそうだし、静岡新聞のように学習塾の出題ならその名前を出して宣伝するだろうし、新聞社の記者の仕事でもなさそう。学校の先生のOBとかだろうか。

出題者の素性は分からないにしても、その個性がにじみ出ていそうなのが、国語の漢字の問題である。

6月24日の第66回(国語の14回)の書き取りでは、

「エイガは劇場で見る」「映画「地球ボウエイ軍」」

「エイガは劇場で見る」「映画「地球ボウエイ軍」」7月19日の第86回(国語の18回)の読みでは、

「ドラマ「孤独のグルメ」」 ※小塚明朝の「き」「さ」の形に注目

「ドラマ「孤独のグルメ」」 ※小塚明朝の「き」「さ」の形に注目なんか映画やドラマが好きそう。ちなみに、「地球防衛軍」は1957年の映画。【25日追記】「孤独のグルメ」は漫画が原作なのに、あえて「ドラマ」と前置きしている。

ツイッターを検索すると、中学自習室の漢字問題のユニークさ(?)に気づいた投稿がいくつかあった。それによれば、

2015年には「人気ゲーム「艦隊これくしょん」」、2014年には「「ようかいタイソウ第一」を踊ってみる」「「海賊王に、俺はなる!」と叫ぶ」がそれぞれ出題されていた。

2016年度と同一の出題者なのかは分からないが、趣味がやや違っている?

(映画は古いから別として、)問題を解く中学生に身近なアニメやゲームを題材にして、とっつきやすくしたということかもしれない。

だけど、それだと、特に読みの場合、前後に知っている作品名やフレーズが来ると、雰囲気で推測できてしまう。

試験本番では、運も実力のうちだから、そういう問題に遭遇したらラッキーだけど、日頃の練習問題を運で解いたら、練習にならない。

ついでに言わせてもらえば、「タイガドラマの舞台」「大学の集中コウギ」などもいい問題ではないと思う。

「大河ドラマ」を知らない中学生がいるかもしれないし、NHKの番組名(番組枠名)を中学生が知っている必要もない。

休暇中など短期間にまとめて授業を行う「集中講義」なんか、大学以外では使わない用語ではないだろうか。僕は大学に入るまで知らなかった。

まあ、下に答えがあるのだし、分からなきゃ調べて覚えれば、常識・雑学として身について悪くないでしょうけど。

今後の漢字の問題に注目です。

【随時追記】

7月25日91回(国語19回)は「世界のシャソウから」

ところが、この後は、ごく普通の出題ばかり。どういうわけか取り上げるべきものはなくなってしまった。

9月17日136回(国語28回)は「焼き芋のおいしい季節」「釜揚げうどん」「好物は天丼だ」「乾麺をゆでる」と、20問中5問が食べ物、しかも炭水化物系に偏った出題。

9月26日141回(国語29回)は「漫画「曇天に笑う」」。知らなかったけどそういう作品があるそうだが、雑誌連載は2011~2013年、2014年にアニメ化されたが秋田では放映されていない。中学生が知っているだろうか(知らないほうが問題としてはいいけど)。我々の世代で「曇天」といえば、たまの「さよなら人類」の歌詞(柳原幼一郎作詞・作曲)だけど、こちらは正式には「どん天模様の空の下」とひらがな表記。

10月1日146回(国語30回)は「海賊王を目指す男」「賢者の石」「特撮映画の傑作」と、直接的でないが、映像作品を連想させるもの。海賊王は2014年(?)以来の再出題。

11月2日171回(国語35回)では「タイガドラマの舞台」が再び出題。

11月29日191回(国語39回)では「翼君と岬君の黄金コンビ」。出典は漫画「キャプテン翼」。僕たちが小学生だった1980年代にアニメ化されブームとなり、近年も新作が作られてはいるようだが、今の中学生は知らないかもしれない。だから問題としては問題ないのかもしれないけれど、人名(姓)を出題するというのは… 「岬めぐりのバス(by山本コータロー)」でいいんじゃないの?

僕はキャプテン翼を熱心に見ていないのでよく知らなかったが、「黄金コンビ」ではなく「ゴールデンコンビ」が作中の公式な表記だったようだ。(別に翼・岬・葵の「黄金トリオ」があった)

12月17日206回(国語42回)では「第拾弐話「奇跡の価値は」」と「第十三話「サイカイ、母よ」」が出題。

何かのシリーズもののサブタイトルっぽい。12話と13話で連続しているかに思えるが、拾弐と十三と漢数字は揃っていない。

調べると、前者は「新世紀エヴァンゲリオン」、後者は「機動戦士ガンダム」のテレビアニメ版の話数とサブタイトルだった。1979年と1995年放送。う~ん…

2017年1月5日216回(国語44回)では「第二話「侵略者を撃て」」。

1966年放送「ウルトラマン」のサブタイトル(バルタン星人が登場する回らしい)だった。12月17日よりさらに古い作品になり、幅広い作品に詳しそう。出題者は相当なマニアなんだろうか?

2017年2月10日246回(国語50回)では「ゾクヘン映画に傑作なし」。

※2017年4月から、魁の紙面全体がリニューアルされたが、中学自習室は2016年度と変わらず継続。2016年度最終回では入試の心構え、2017年度初回ではガイダンス(+最初の出題)が掲載されたが、問題作成者の正体などをうかがわせる記述はなし。

2017年度は、国語以外の教科も含めて、出題の形式が2016年度までと少し変わった感じ。漢字の問題は、そっけなくなったと思っていた。あるいは出題者が変わったのかとも感じた。

しかし、7月5日の76回・国語16回では、「第二話「侵略者を撃て」」が再び出題! よほどウルトラマンがお好きなようで…

2017年7月31日96回(国語20回)では「来年のタイガドラマ」。ちなみに2018年の大河ドラマは「西郷(せご)どん」。

2017年8月18日111回(国語23回)では「第九話「瞬間、心、重ねて」」。再び「新世紀エヴァンゲリオン」のサブタイトルから出題された。

2017年8月30日121回(国語25回)では「SF小説「夏への扉」」。1956年アメリカの作品。「松田聖子「夏の扉」」じゃダメなんでしょうか。

2017年9月12日131回(国語27回)では「長江流れて六十幾里(いくり)」。「幾里」には「いくり」とルビを振っている。これは、県立秋田高等学校の校歌の、雄物川のことを歌った一節。

2017年10月2日146回(国語30回)では「歌集「悲しき玩具」」、「小説「塔上の奇術師」」。ちなみに作者は石川啄木と江戸川乱歩。

その後、しばらくこの手の出題がなく、

2018年1月4日216回(国語44回)では、「ドラマ「孤独のグルメ」」が再び出題、さらに「怪獣王ゴジラ」。これは映画より後の漫画の作品名らしい。

※2019年4月からは、解答だけでなく解説も掲載するとのこと。続きはこちら。

【2021年5月12日追記】1974年度の状況について、コメントで教えていただいた。

入試科目が3教科時代だったので、自習室も3科目。

秋田放送ラジオでは、連動した「ラジオ講座」を朝に放送していて、秋田市内の中学校教員が出演していたとのこと。

さきがけ中学自習室

私の場合は高校入学が1975年度ですので

その前年の1974年度の1年間

受験勉強に本格活用していました。

当時は

公立高校入試は英数国+作文の3教科の時代。

それよりもはるか前は

9教科のこともあったらしい?ですが、その反動でしょうか?

だからこの講座も3教科でした。

コラムを拝見すると

現行は

同じ紙面に答えが上下逆転して掲載されているようで

学習“同日完結”型ですね。

一方当時は

社会面の中程から下の辺り

紙面片ページの横幅大体全部とって

横長短冊様の問題掲載が通常でしたので、

B5大学ノートを横にして貼っても

切り取った問題の長さが余りあるので

折りたたんでいた記憶があります。

ただ、それより、何よりも

掲載翌日の平日早朝に秋田放送ラジオで15分間の

解説放送があった(現役の秋田市内中学校教諭が解説を講じていた)

キチンとした「ラ講」形態でだったこと

が特徴でした。

コラムでは

それについてはふれてはいないようす…

ということは、「ラ講」放送の方は

終了して久しい…ということですかね?

とにかく コツコツ少しずつ問題演習を

毎日“継続して”やれば、

高校入試突破は 基本問題なし…

を具体化しようというわけで、

特に 翌日の早朝放送まで聴かないと

今日の学習が完結しない…学習“2日間完結”の連結型

は いま考えると 自習+αへの

素朴ながら牽引力ある仕掛け だった

と思います。

まあ

何事も一定のその知識慣れまでは

ある程度の問題量をこなしてみるのが

チョイつらいけど 結局必要なのは

当たり前なんですけど…。

さて、

ABSさきがけ中学自習室とNHKラジオ第2放送 続基礎英語(当時)

には、大変お世話になりました。

秋田の冬の早朝は寒くてしようがなかったし、

目が覚めたのにすぐに寝落ちして

テーマ曲を聴いた記憶しかない日もあったですが…。

その印象深いテーマ曲が

メンデルスゾーン 弦楽八重奏曲変ホ長調作品20

でした。

もしかすると

押し入れの中の断捨離予備軍段ボール

の中に

当時録音したテープがあるかもしれません。

それでは

失礼いたします。

そうなると気になるのは、9教科時代は中学自習室も9教科だったのでしょうかね。

5教科になった時期は不明ですが、1985年度から面接が始まり、今に至ります。

少なくとも平成以降は、国語の中に作文が組み込まれた構成ですが、1975年当時は国語と別に独立して作文があったのですね。

記事最後の続きのリンク先に記してありますが、中学自習室は2019年に若干リニューアルされました。

答えが逆転されずに同じ向きになり、詳しい解説や補足説明も載るようになりました。

そんなわけで以前よりも面積が広くなって、やはりノートに貼るには苦労しそうです。また、魁自身が「スクラップノート」なるものを作成、無料配布しています。市販ノートと大差ないはずですが…

ラ講は初耳です。この30年はやっていないです。

こちらも今はないですが、旺文社の大学受験講座も「ラ講」と略されるそうで。こっちは「大学祝典序曲」でしたね。

中学自習室にもラジオ版があったとは手厚い体制だったのですね。3教科に限れば、みっちり濃密に学習できそうです。でも、当時はタイマー録音できる世帯は少なかったでしょうから、早起きが必須だったのでしょう。

今は詳しい解説とスクラップノートがあるように、各自のタイミングで問題をこなす方向なのでしょう。

中学校教員が出演していたとのことですが、思い出したのが、入試当日のテレビの解答速報です。

30年前は民放2局にそれぞれに、中学校教員が出演して伝えていましたが、もしかしたらラ講からの流れでそういうことになっていたのかなと思いました。

この10年ほどで、学習塾がスポンサーとなってその講師が出演する方式に変わり、今春はどこの局も解答速報そのものを放送しなくなってしまいました。

入学試験事情を見ても、少子化やメディアの変遷など時代の変化を感じさせられます。

貴重な思い出と情報をありがとうございました。

気づいたのが5か月後になっていました。

今回のコメントは、余談だらけ(それも個人的な…)ですので、

適当にスルーしてください。

ラ講のフォロー

かなりの手厚さですよね。

あの頃だからこそ

ニーズもあり

できていたのかもしれませんね。

高校入試の解答速報

の記憶は

実はほとんど全く(わたくし的には)ないんですよね…。

おそらく、

人生初の受験経験でどっと疲れ、

これは落ちたにちがいない…と思って、

見なかった…のかもしれません。

合格発表は

ABSテレビは、発表当日の朝6時から

クラシックのBGMのみ流れる中

延々と

高校・学科別に

合格者氏名がスクロール。

秋田魁新報は、当日朝刊に別紙仕立てで

同様に合格者氏名特集?がありました。

いまですと、個人情報保護のしばりで

できないのではないかと思いますが。

(それらで何となく?確認して

当時つるんでいた同級生と3人で

チャリをこぎながら

受験した各高校をめぐり、張り出された合格者一覧をバックに 胴上げもどきをした…ような。)

さらに遡ること

10歳ほど離れた従姉が高校受験の時に

さきがけ中学自習室を活用していた

断片的な記憶が何となくあります。

おそらく、従姉は9教科時代だったのでしょうけれど、幼稚園生?小学生低学年くらいだった自分には、

自習室が9教科対応だったのかは

残念ながら知る由もありません。

当時

中2と中3で各1回受験必須だった

さきがけテスト。

自己の成績結果:県下順位

の推移をデータとして、三者面談

受験高校を絞り込む感じだったかと思います。

いまは全県1学区でしょうか?

1975年度入試では

県北?・県央?・県南?の3学区だった…かと。

(私は、県央学区在住でした。)

で、

県下私立高校の入試日も公立高校と同日

という

今では到底考えられない

高校浪人をあえて生み出すような?驚きの受験システムの暴挙…?。

(高1の時、同級になった40余名のうち

約5分の1は なんと浪人経験あり…

いまでいう仮面浪人の1歳年上で、

受験日が違った東京の国立高校とかに1年行って

再受験とか、

中には高2まで別の高校にいて退学・再受験の

2歳年上の猛者もいました。

また、どうすれば受験できたのか

わかりませんが、

県北あるいは県南の学区から

実は

越境入学的な同級生も数名いた感じ…。

どれもこれも ひえー…です。)

いずれにせよ、

学習塾がまだそんなに多くなかった

1970年代中頃の中3生にとって、

さきがけ中学自習室は

ローコスト・ハイパフォーマンス

を発揮していたことに

ちがいないと思います。

長々と

すみません。

ずっと気になっていた

さきがけ中学自習室…のその後。

きっかけの話題をありがとうございました。

※何か不適切な文言等ありましたら、

ご容赦ください。

合格発表は平成初期以降は16時。

我々の頃は、秋田高校ほか秋田市内数校から生中継があり、そこでは現地の掲示板をそのまま放送(合格者へのインタビューもあったか?)し、残りの各校は、県教委からもらったであろう名簿を、スタジオで撮影する形だったはずです。記憶はないですが、たしかにBGMがないと無音の番組ですね。

新聞掲載は、翌日朝刊だったような気もしますが、改めて思い返せばなかったかもしれません(大学入試ではあったのでそれと混同?)。

だいぶ前に受験番号のみの発表になり、たぶんそれと同じ頃、合格発表特番はなくなりました。

ネットでも発表されるようになった今も、各校での掲示は続いていて、見に来る受験生は少なくないようで、ローカルニュースでインタビューを交えて報道されます。

2005年から全県1学区。JRの時間短縮により、大館から秋田へといった通学もあるようです。

さきがけテストは、偏差値偏重で問題視され、1993年になくなりました。我々は末期の受験生になりますが、当時は3年生の春と秋の実施でした。申込時に志望校を記入し、その中での順位だったか合格可能性判定(ABC?)だったかも、結果とともに返ってきました。

今は、学習塾が統一模試を実施し、テレビ局が後援や宣伝する時代になりました。中学校は関与しなくなったのかもしれませんが、さきがけテストと大差ないような気もします。

高校浪人自体、地方ならではのものだと聞いたことがありますが、秋田でそんなに多い時代があったのですか。我々時代は、おそらく1クラスに1人いるかどうか程度でした。

秋田は私立高校が少ないのも特徴ですが、ある意味強気だったのでしょうか。

それぞれ苦労があって大変だったのは、いつの時代も変わらないのでしょう。

自分の名が載った記憶があいまいだったものの、中学校が分かれた小学校時代の同期生が、どの高校へ進んだかをある程度把握できたのは、じっくりと新聞を見たはずなので。

公立一般入試以外でも、1月の私立高校の推薦合格者なども、都度掲載されていました。

さらに昔は合格はあす午前、不合格はあす午後とかいうのもあったらしいのですがすでになし。

先生に電話をして報告し、後日本当にお礼まわり。

模擬試験はどこが作ったのかわからないテストでした。

11月のテストで先に受けた学校から塾経由で横流しがあり、その順位は参考にするなと面談で釘をさされたりしました。

中央の場合は翌々日には合格の案内と手続きが郵送され、2回ぐらい説明会に行きました。

移管前の市営バスに乗るのがわくわくで。

あと中央はブレザーになるので、春分の日に文化会館の楽屋で制服の採寸と教科書販売。

合格日から実質的に高校生が始まったような感じが、ありました。

あ、2回受験…中3の春・秋だったけか…の気もしてきました…。

記憶違いの場合は、すみません。

でも、このさきがけテストで

ある意味高校が決まってしまう感は

かなりありましたね。

それが後の偏差値重視への批判に結びついていくのでしょうね。

それにしても、

高校合格発表の中継放送

があったというのは、すごいですねえ。

私の頃は

早朝から淡々とスクロールしてました。

高校浪人の話ですが…、

あらためて思い返すと、

私が当時辛うじて入学できた

秋大となりの高台にある県立高校(の理数科1クラス)に関しての「特殊事情」だった可能性が極めて高い感じですので、ちょっと訂正させてください。

県内で高校浪人生が

各高校受験生で多数出てしまっては、

いくらなんでも やはりちょっと社会問題

ですよね。

…すみません2。

ただ、

公立・私立とも

同日入試・一発勝負(前期・後期もなく、私立推薦とかも無し)だったことは

その通りで、

出願先高校選び(自分の意思決定)は

中3生にとって本当にドキドキもの。

受けるところが違っても同じでも

クラスメイト同士でどこかどんよりしていた

その情緒状態が記憶に残っています。

ちなみに、

私の卒業した中学の同級生男女40名中

10名が就職

30名が公立・私立各高校進学で、

その中に1か2人

旧 秋田経済大附高 の二次募集進学

だったように思います。

(県内に、浪人回避の受け皿はあったわけです。)

おっしゃるように、

いつの時代も

当時は当時で

中3生の悩ましさがありますね。

幸い合格した…けど、

あれ?

入学説明会って

あったっけかなあ。

書類だけ送られてきて、その案内指示に沿って準備?

次はもう入学式だった気が…。

指定の教科書や問題集・資料集は

時期的に高校生でごった返した三浦書店(いまもあるのかしら?)まで

赤・肌色・白のラインの市営バスに乗って

買いに行って、

標準服としての男子学ランは

基本 中学と変わらず、

ボタンだけ進学先高校のものを

指定販売所で買って

付け替えでした。

(前述、つるんでいた友達の一人は

工業の 電気科だったんですが、

当時 地質科がたしかまだあって

別のクラスの友達がそこに入学して

何かちょっと気になる学科でした。)

以上、取り留めないコメントで

さらにすみません。

では、失礼いたします。

合格発表番組は、受験生やその家族以外の視聴者(隣近所や遠い親戚、先輩後輩など)もそれなりにいたのだと思います。番号だけだと、視聴率が取れないという事情もありそうです。

我々の時も、合格したら10時だったか11時に登校でした。たしか落ちたら午後と言われた気がします。教室に座って学級担任の話を聞いた記憶はありますが、そのほかには何をしたのか…

はがきサイズぐらいのやけに小さい合格通知書が送られてきて、入学手続きはどうしたのか覚えていません。学校説明会は保護者同伴で3月中に1回だけ。その時に上履きや体育着の出張販売もあったはず。多少の宿題が渡されたような気もしますが、昨今は大量の宿題を入学前にやらせる高校もあるとか。

>geoscientistさん

生中継でも、淡々と氏名が流れるのが大部分ではあり、無意味に近い中継の気もしますけれどね。

附高の二次募集はあったのですね。それでも平成初期と比べれば、やはり厳しい時代だったと思わされます。

入学者説明会は、そんなに古くはない行事なのかもしれません。我々の頃も一部私立では、入学式まで登校しないと聞いたような気がします。

三浦書店は2000年頃に経営破綻・廃業してしまいました。

我々の時は、広小路マルサン隣のアトリオンに、市内高校の合同特設販売会場が設けられ、そこで三浦か加賀谷か秋田協同書籍が販売していました。

中・高とも学ランだと、手間も費用も楽でしたよね。中学校の卒業式から先立って、成長に合った新しい服を着ることもできます。オリジナル制服だと、説明会時に採寸するところもあったり、辻兵などへ各自出向いたり、いろいろのようです。

普通科高校出身者としては、工業や農業の高校は、学校自体の雰囲気も、学習内容も、少々近寄りがたい存在でした。

理数科・英語科ではそこまででなかったですが、3年間クラス替えなしで悪くなさそうとか、専門教科のレベルが高そうとか、いろいろ思ったものです。我々の頃は、県立でも普通科以外は推薦入試があって(理数科・英語科も)検討したのですが、推薦してもらえる実績もなく一般入試普通科へ。そんなわけで普通科でない学科に少し憧れがありました。

ここまで苦労したのに、なんで授業への不安を与えたのかふしぎです。

教科書、1年は文化会館楽屋でしたが、2年は旧加賀屋書店ビル2階で買う方式。

制服は確か土崎の佐々市と体育着は通町の竹半まで取りに行った記憶もあります。

中央のようなブレザーは最初にかかるカネはでかいですが、ブレザーを脱ぎ着できれば男子はフルシーズンなのでそれもあんがいかも。

ヒーター効きすぎた日に脱いでいたり、反対に9月前半の冷える日にブレザー着たり。

ただし、女子は夏服のセーラー服があるため別。

ブレザー脱いだだけのブラウスは厚手で長袖しか無いので6、9月しか対応できない。

冬服は大人気ですが夏のセーラー服は不人気過ぎな世論、予算、将来的なスラックス導入や環境対策もあり廃止になるかも…

入学直後、学年主任が担当する古文の授業で、そんなことを言われました。

教科書会場はけっこう変わっているようですね。書店の入れ替わりもあるのか。僕も毎年アトリオンへ行ったわけではない気がします。

経済的負担と、今の猛暑を考えると、制服に改善の余地はどこもありそうです。3年間毎日着るものと思えば、トータルでは私服よりは安く付くのかどうなのか、難しいところでしょうか。