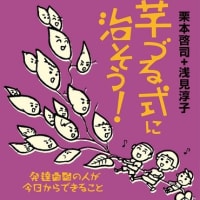

ASDの人には科学者とか研究者が向いているという説がある。

世事に疎くても好きな狭い分野のことに集中していればいいから向いているということだ。

本当にこういう姿勢で科学者が務まるのか

私は科学者でも研究者でもないのではっきりしたことをいう資格はない。

医者が翻訳家を天才かどうか発言する資格がないのと同じこと。

ただ事業仕分けに関して発言するノーベル賞受賞者の皆さんとかを見ていると

この方たちもまるでW杯出場の32チームみたいに

世界で戦っているんだということがわかった。考えてみたら当たり前だ。

W杯どころではないかなり激しい競争を日々しているのだろう。

私たち一般人は、なかなかそういう実感を持つ機会がないだけなんだろう。

だとしたら

競争を避けて通ったら、科学でも一流になれないってこと?

12月3日朝日新聞「私の視点」でノーベル賞受賞者の野依良治氏はこう書いている。

「科学社会では、頑張れば負けてもいいという敗北主義は決して許されない」

「科学技術の特徴は、果てしなく進歩し続け、常に厳しい国際競争にさらされているということである。一刻たりとも立ち止まる猶予はない」

競争を避けて世事に疎くては科学者やってられない感じがするんですけど。

日経新聞「私の履歴書」は11月ノーベル物理学賞の益川敏英氏が登場したが

27日に授賞式のスピーチの締めくくりについて触れていた。

「私はここに、この人類の壮大なプロジェクトを支えた世界中の人々に感謝したいと思います」

益川氏は、この言葉でスピーチを締めくくったそうだ。そのココロは

科学の理論を検証するためには高額の実験装置が必要だ。それには納税者である一般の人々の科学への理解が不可欠だ。それあってこその科学の発展である。(11月27日、日経新聞「私の履歴書」より)

だったそうだ。

まあ超一流の方だからかもしれないが

経済にうとい雰囲気はここにはない。

きちんとお金の流れをつかみ、それを言語化し、社会に感謝のメッセージとして送っている。

ASDっぽいこだわりがいい方向に向けば、研究は有利なのかも。

でも科学者になるにも

社会性の障害がない(薄い)ほうが有利なんじゃないだろうか。

ていうか別にASDじゃなくたって

一つの分野で成功するには「過集中」と「こだわり」があるのが当たり前。

少なくともお金の流れがわかってないと、研究って無理なんじゃないの?

ということを思う私は、科学者じゃないからかしら?

・龍馬伝、見ました。今年はたぶん大河見るかな。

岩崎弥太郎がああいう出自だったということは知らなかった。実は商才があるとわかった身分の低いお侍さんだったのですね。

・東洋大爆走。すごかった。1月2日、3日と若者に元気をもらって4日に仕事が始められるのはいいですね。

写真はプーケットで見た朝焼け。

世事に疎くても好きな狭い分野のことに集中していればいいから向いているということだ。

本当にこういう姿勢で科学者が務まるのか

私は科学者でも研究者でもないのではっきりしたことをいう資格はない。

医者が翻訳家を天才かどうか発言する資格がないのと同じこと。

ただ事業仕分けに関して発言するノーベル賞受賞者の皆さんとかを見ていると

この方たちもまるでW杯出場の32チームみたいに

世界で戦っているんだということがわかった。考えてみたら当たり前だ。

W杯どころではないかなり激しい競争を日々しているのだろう。

私たち一般人は、なかなかそういう実感を持つ機会がないだけなんだろう。

だとしたら

競争を避けて通ったら、科学でも一流になれないってこと?

12月3日朝日新聞「私の視点」でノーベル賞受賞者の野依良治氏はこう書いている。

「科学社会では、頑張れば負けてもいいという敗北主義は決して許されない」

「科学技術の特徴は、果てしなく進歩し続け、常に厳しい国際競争にさらされているということである。一刻たりとも立ち止まる猶予はない」

競争を避けて世事に疎くては科学者やってられない感じがするんですけど。

日経新聞「私の履歴書」は11月ノーベル物理学賞の益川敏英氏が登場したが

27日に授賞式のスピーチの締めくくりについて触れていた。

「私はここに、この人類の壮大なプロジェクトを支えた世界中の人々に感謝したいと思います」

益川氏は、この言葉でスピーチを締めくくったそうだ。そのココロは

科学の理論を検証するためには高額の実験装置が必要だ。それには納税者である一般の人々の科学への理解が不可欠だ。それあってこその科学の発展である。(11月27日、日経新聞「私の履歴書」より)

だったそうだ。

まあ超一流の方だからかもしれないが

経済にうとい雰囲気はここにはない。

きちんとお金の流れをつかみ、それを言語化し、社会に感謝のメッセージとして送っている。

ASDっぽいこだわりがいい方向に向けば、研究は有利なのかも。

でも科学者になるにも

社会性の障害がない(薄い)ほうが有利なんじゃないだろうか。

ていうか別にASDじゃなくたって

一つの分野で成功するには「過集中」と「こだわり」があるのが当たり前。

少なくともお金の流れがわかってないと、研究って無理なんじゃないの?

ということを思う私は、科学者じゃないからかしら?

・龍馬伝、見ました。今年はたぶん大河見るかな。

岩崎弥太郎がああいう出自だったということは知らなかった。実は商才があるとわかった身分の低いお侍さんだったのですね。

・東洋大爆走。すごかった。1月2日、3日と若者に元気をもらって4日に仕事が始められるのはいいですね。

写真はプーケットで見た朝焼け。