雰囲気のある楷書を書きたいと思っていろいろと考えていたら・・・。

夢に出てきた。

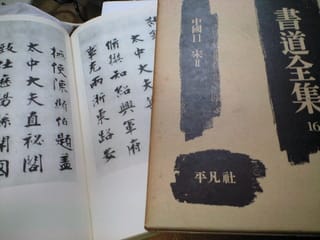

それは張即之(チョウソクシ)の書だった。

張即之は宋時代の地方官(1186~1266)

張即之の字を始めて見たのはいつだったかな?

書道雑誌の『墨』で「方丈」という大きな文字を見てえらく感動したのだった。

それで、その文字がどこにあるのか調べたら、京都の東福寺にあった。

そして同じ禅宗のお寺(建仁寺)にもあった。いつか本物を見に行こう!!!

それから数年後、京都に通信生の大学生として京都に通う事となった。

思い続けるとそのチャンスは来るものだ。

雑誌の文字から静かな力と気品を感じ、ぜひ見たいと思っていた「方丈」の文字。二つのお寺を訪ねて本物を見た。

建仁寺の扁額「方丈」は、雑誌の文字から受けた印象よりもっと凄かった。

私はコンパクトカメラしかもっていなかったので、下から大きい扁額を写すには文字が歪みどうにもならなかった。

周りを見渡すと、コケや花を本格的なカメラで写しておられる男性の方が・・・。

この扁額をみる為に熊本から来たことを話し、目には写したけれども良かったら持っておられるその立派なカメラでこの扁額の文字を写してほしい!!!と熱く語った。

その方はちょっとびっくりされたがすぐ写してくださった。

そして、後日ちゃんと現像してもらった写真を送ってもらった。

そして先日その夢を見た。

「方丈」(張即之)

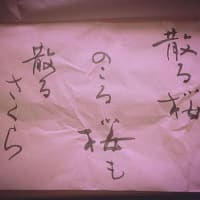

あの時私が感じた何かを探るためにをもう一度取り組んでみる。

夢に出てきた。

それは張即之(チョウソクシ)の書だった。

張即之は宋時代の地方官(1186~1266)

張即之の字を始めて見たのはいつだったかな?

書道雑誌の『墨』で「方丈」という大きな文字を見てえらく感動したのだった。

それで、その文字がどこにあるのか調べたら、京都の東福寺にあった。

そして同じ禅宗のお寺(建仁寺)にもあった。いつか本物を見に行こう!!!

それから数年後、京都に通信生の大学生として京都に通う事となった。

思い続けるとそのチャンスは来るものだ。

雑誌の文字から静かな力と気品を感じ、ぜひ見たいと思っていた「方丈」の文字。二つのお寺を訪ねて本物を見た。

建仁寺の扁額「方丈」は、雑誌の文字から受けた印象よりもっと凄かった。

私はコンパクトカメラしかもっていなかったので、下から大きい扁額を写すには文字が歪みどうにもならなかった。

周りを見渡すと、コケや花を本格的なカメラで写しておられる男性の方が・・・。

この扁額をみる為に熊本から来たことを話し、目には写したけれども良かったら持っておられるその立派なカメラでこの扁額の文字を写してほしい!!!と熱く語った。

その方はちょっとびっくりされたがすぐ写してくださった。

そして、後日ちゃんと現像してもらった写真を送ってもらった。

そして先日その夢を見た。

「方丈」(張即之)

あの時私が感じた何かを探るためにをもう一度取り組んでみる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます