「脳」のなかの「白昼の悪魔」。ここには「手」「物」「自然」の関係が語られている。

wildという英語をやっと七十歳すぎて分った

wildとは純粋な「自然」そのもの

氷河と砂漠で人は力をつくし物を創造した

自然とは「物」である

「wild」は、「野生」あるいは「荒野」を一般的に指すだろう。それを田村は「自然」と呼んでいる。しかし、ここで重要なのは「自然」ということばよりも、それを修飾する「純粋な」であるだろう。

この詩で語られているのは、ほんとうは「純粋」とは何かなのである。

引用した行に先だつ連に(2連目)は、次のようになっている。

悪の実在のおかげで ぼくら人類は

善を創り出す努力と意志をたゆまなく

たゆまなく

四千年まえの 二千年前の 百年前の

人と人 人は文化そのもの

「文化人」とは ぼくは口が裂けても云わない

その手と手は

「物」をつくり出す手である

人間には「手」があり、手がつくりだすものは「文化」ではなく「物」。つくりだされた「もの」は人間にとって新しい「自然」である。そこには人間の「純粋」が結晶している。

氷河と砂漠で人は力をつくし物を創造した

自然とは「物」である

という2行は、詩特有の混乱である。

ここには詩特有の「省略」がある。詩人にはわかりすぎていることがらが省略されて、ことばが歪んでいる。散文(論理的な?)ことばの動きなら、たとえば、

氷河と砂漠で人は力をつくし物を創造した

(その)物とは「自然」である

という具合にしないと、論理にならない。「氷河と砂漠で人は力をつくし物を創造した/自然とは「物」である」では、人がつくりだしたものが「物」なのか、「自然」なのか、わからない。

ここでは「自然」と「物」が融合して、どちらを「主語」にしてもいいのである。その「融合」がここでは「省略」されているから、2行の論理上の意味が混濁してしまうのである。

厳しい自然と向き合い人間は何か物を造る。それがないと人間は厳しい自然と向き合えないからである。自然と物は「厳しさ」において拮抗する。「厳しさ」以外の何ももたない。不純物をもたない。つまり「純粋」である。

こういう「物」を人間がつくりだす時、自然は人間にとって、やはり「物」と同じなのである。自然は、「物」になってくれるのである。自然のなかで「変化」がおきるのである。それは、繰り返しになるが、あくまで純粋な「物」ができたとき、自然が変化するのである。

「wild」野生とは、ある意味で「純粋」である。それは「本能」である。

人間が「物」をつくるのも本能である。本能とは生きていくために必要なものである。氷河、砂漠を生きるための「本能」が「物」をつくる。そのとき「手」は、やはり「本能」である。「手」を仲立ちにして、つまり「物」をつくるという本能を仲立ちにして、「自然」と「物」が一体となり、人間の「生活」の「場」になる。融合する。かつては、そういう「純粋」な「場」、「純粋」ないのちがあった。それが「自然」そのものであったのだ。

だから、最初に引用した4行。そのことばは、さまざまに入れ替えが可能なのだ。たとえば、次のように。

wildという英語をやっと七十歳すぎて分った

wildとは自然の「純粋さ」そのもの

氷河と砂漠で人は力をつくし物を創造した

その「物」とは自然の「純粋さ」である

「物」によって、野生、自然は、「純粋」になる。

この「物」を「詩」に置き換えると、おもしろいことがおきる。

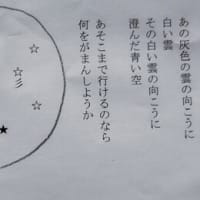

「白昼の悪魔」の「反歌」としての作品「脳」。その前半。

村

小さな村があって小さなパブ

三人の老人が 昼間から

愉しそうに エールを飲んでいる

八十歳の老人は頬をバラ色に輝かして

ぼくが 貴殿はまるで海洋少年団のメンバーですね

と云ったら 美しい笑顔でうなずいてくれた

黒いスーツを着た紳士がワイセツな詩を朗読してくれた

この村では ワイセツな詩も輝く

「ワイセツな詩も輝く」。「ワイセツ」も純粋になるのだ。だから輝く。

矛盾したいいかたになるが、そしてこの「純粋」とは「未分化」のことである。「wild」、自然とは「未分化」のことである。そして「物」とは「未分化」ではなく、「未分化」ではないもの、その反対のものである。いろいろな要素を「分化」しながらある機能に向けて統一することで「物」はできあがる。その「物」をつくる過程、つまり「未分化」を「分化」を通してとらえ直すとき、「未分化」の「領域」が具体的に人間に見えてくる。「分化」の過程を経ないことには「未分化」そのものもわからない。「物」をつくるということは、そういう「矛盾」をかかえこんでいる。

「未分化」の発見、「自然」の発見、それは「純粋」の発見でもある。「野生」は、それらすべてを飲み込む「場」、混沌である。

ひるがえって。

現代はどういう状況なのか。「自然」から遠く離れている。「文化」の状態にある。田村は、この「文化」を叩き壊したいのだ。「文化」は「分化」でもある。それを叩き壊し「未分化」の状態へ戻したい。そして、そこで「物」、「野生」と拮抗する「物」をつくりたい。ことばを、そのために動かしたいと願っている。「未分化」に触れながら、「未分化」をくぐることで野生の力を取り戻し、「純粋」になることば--それを手にいれるために詩を書いている。

| 女神礼讃―ぼくの女性革命田村 隆一廣済堂出版このアイテムの詳細を見る |