小説「逆具の旗」から明智光秀の胸中を探る

話を「逆軍の旗」に戻そう。

信長の非情な行為の描写のあとで、光秀には『遠い闇に音もなくはためいて消える稲妻のように、ときおり露出する信長の狂気が見えてくるようであった』と、光秀の心情を述べている。

(1)で示した「……お前はどんな血を流し、どんな働きをしたのか」と信長が光秀をののしる場面を「逆軍の旗」から抜粋してみた。

『ほとんど絶望的に沈んでいく気持ちを、立て直しながら光秀は謝った。「お許し召され……」酒気は、全く覚めていた。光秀は寒かった。それは寺の外の闇に残る雪のせいだけではない。かすかに震える肩口に、いきなり酒を酌んだ盃が飛んできて(光秀に)当たった』……

『肩からしたたる雫を感じながら、光秀は冷たい板敷に平伏した』。

凍るような恐怖が、光秀を襲った。

『目の前にいるのは、新しい世界の、輝く盟主ではなく、危険な独裁者の、立ちはだかる黒く巨大な姿だった』。

光秀の抱いた恐怖はやがて、「虫けらのようには死にたくない」、「坐していても滅ぶ」のであれば……。

桂川を渡り京の町を疾風のように駆け抜け、本能寺へ……。

孤独で有能な武将の姿である。

光秀が「逆軍の旗」を掲げ、主君信長を本能寺に倒したのは、

怨恨でもなく

天下取りの野望でもなく

黒幕に操られたわけでもない

と、藤沢周平は小説の中で暗示している。

信長の狂気を目の当たりにし、主君殺しという反逆者の汚名をいとわず、光秀は己を生きるために、結果的に破滅へ向かう坂を下りて行ったのではないか、と。

そして、最後の二行はこう結ばれている。

(怒涛のように押し寄せてくる秀吉の軍を迎え撃つために布陣した光秀は、いつまで待っても来ない援軍を待ちながら、高みに立ち自軍を眺めた)。

『樹の間から、麓に敷いた陣が押し立てているいちじるしい明智軍の旗幟(きし)が見えた。風がないために、旗幟はことごとくうなだれ、光秀の眼に葬列の旗でもあるかのように、異様に映った』。

光秀の最期を暗示して、見事な描写で小説「逆軍の旗」は終わる。

いずれにしても、遠い昔に敗者として、歴史の闇に沈んでいってしまった人の生涯を悼(いた)みその心境をあれやこれやと想いを馳せるのは楽しく、知的想像力をかきたてられます。

(おわり)

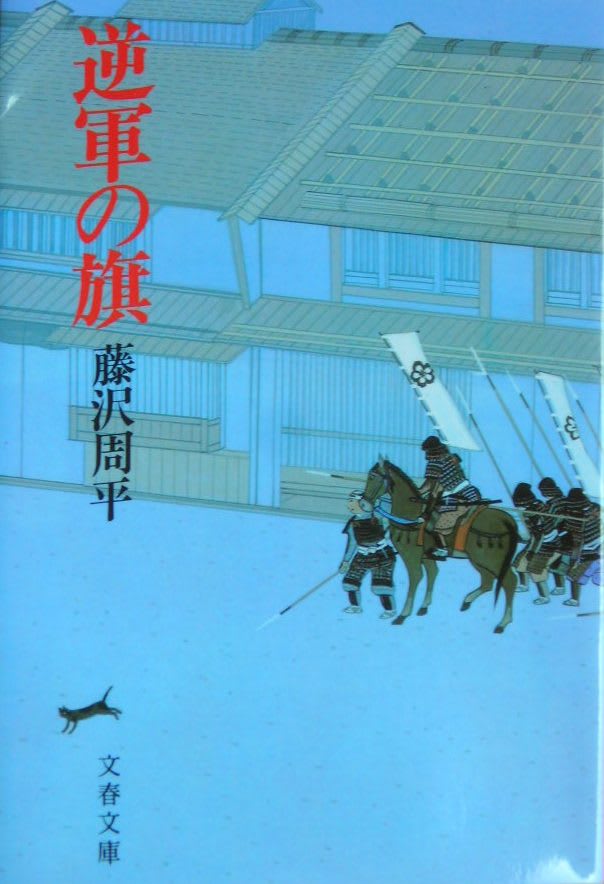

逆軍の旗 藤沢周平著 文春文庫

「本能寺の変の真相に迫る」 谷口克広著 (中央公論2011.1月号掲載)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます