季節の物売り 江戸情緒 ① 福寿草売り

|

季節の物売り 「きんぎょぇ~きんぎょッ」金魚屋さんがくると、一斉に物売りの声に魅かれて外に飛び出す。 |

(初夏の物売りの図)

(初夏の物売りの図)

橋の上には薬売り、旗を持つ祈祷師(?)、或いはこの人も薬売りで、同業者同士が橋の上で出会い、互いに振り返ってみているのかもしれない。

初鰹売り、橋のたもとに花屋、その手前に乾物屋、画面左端にも物売りらしき人がいるが何を商っているのか不明。橋のたもと右側の家の軒下には「吊り忍」が下がっている。これも物売りから手に入れたのだろう。そのすぐ上には、買ったばかりの菖蒲をさげている人がいる。

季節は初夏、汗ばむような午後の時間帯だろう。笠をかぶる人。扇を頭にかざし日差しを避ける人、菖蒲をさげた人も

手拭いで額の汗をぬぐっている。庶民達が行きかう賑やかな往来を描いている。

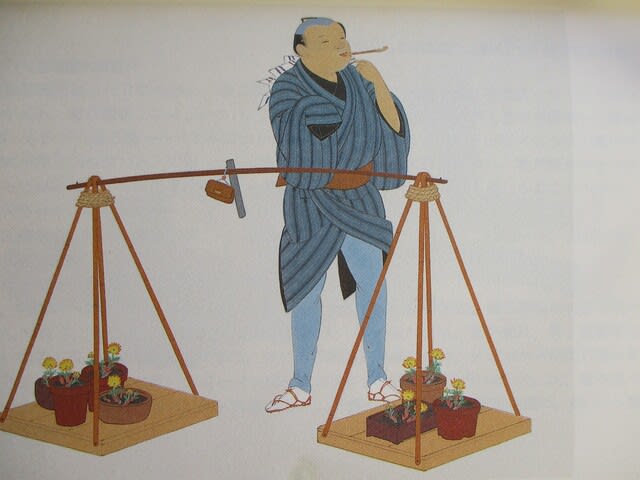

福寿草売り

「福寿草売り12月25日 春に至る迄、梅福寿草などの盆花町に商ふ」(東都歳時記)

福寿草は、元旦草とも言い、歳末に福寿草売りから買って、正月の床の間を飾ったという。

左の写真は女性の売り子さんが描かれている。女性の物売りが実在したのかどうかわからないが、

当時、飾り絵として販売された絵も多く、特に人気のあった歌舞伎役者の売り姿の絵に人気があったようだ。

左の絵が実際の福寿草売りの風俗画ではないかと思う。

煙草入れを帯から抜いて、てんびん棒にかけ、一服している姿が現実感があって私は好きだ。

40年も前、母の願いでよく神社仏閣いった。

境内に並んだ出店を見てまわるのも参拝の楽しみだった。

当時、よく福寿草を購入した。

一芽、30円ぐらいだったと思う。数年続いた30円の売値も50円になり、どんどん値が上がった。

現在では350~400円、当時の価格の約10倍もしている。

あの時購入した福寿草は毎年、庭の陽だまりで元気に花を咲かせている。

増えた分だけ、美しいと褒めてくれた人に分けてあげるので、

年数の割には株は一向に大きくならない。

母との想い出に繋がる懐かしい匂いのする初春の花である。

(季節の香り№33) (2012.12.8記)