伊江島のゴヘズ洞穴遺跡

Cave Gohezu of Ie island

( 県指定史跡 )

Prefectural Historical Monument

指定年月日 : 昭和 52 ( 1977 ) 年5月9日

Designaed Date : May 9,1977

所在地 : 沖縄県国頭郡伊江村字 西江上 ゴヘズ原

Location : Nishieue ,Ie-son,Kunigami-gun,Okinawa-ken

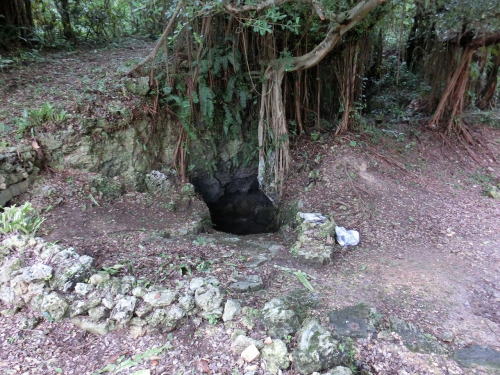

伊江島のゴヘズ洞穴遺跡は、伊江島のほぼ中央に位置する通称ゴヘズ山(高さ約82m)と呼ばれる

山の琉球石灰岩洞穴内にある遺跡である。

洞穴の入り口は一辺がおよそ2.5mの三角形状の縦穴になっており、

地表下約3.8mで広い床面に達する。

床面は北側へ約19m延びた主洞を形成しており、更に下方へ細く延びた下洞がある。

多量の鹿の化石が洞穴内で出土しており、

数少ない沖縄の旧石器時代遺跡の中でも、遺物の出土の豊富なことと、

保存が良好なことで他に例をみない貴重な遺跡である。

The site is located in a Ryukyuan limestone cave at a mountain known as Gohezu

( about 82m. high ) which is a the central part of the Ie island.

The entrance of the cave is a triangle pit with a 2.5m.

side, and the floor is at 3.8m. below ground.

The floow stretches 19m. to the north to form a main part, and goes further to a narrow paet.

Many fossil deers are found in the cave. It is a matchless site among a few remains of Old Stone

Age because it is rich in archaeological articles which are in a good condition.