先月のある日曜日のこと。以前に焼き鳥屋Oで言葉を交わした若者2人に頼まれ、オーディションの審査員をやらされる羽目になった。彼らが作る映画の出演者を選ぶという責任あるもの。

当日は9時から1時間の打ち合わせの後、1時間で8人、計5回の面接が行われた。打ち合わせの時に、スタッフ数名と審査のためのスキットを演じる男女の役者が顔を出す。そこで、若者2人はそれぞれ監督と脚本を受け持っていることを知る。監督はあるプロダクションに所属していて、今回若手が中心になり独自に製作してみようということになったようだ。

10時前には会場の外にオーディションを受ける人が集まりだした。14歳から24歳くらいまでで、男女比はほぼ1対1。すでにどこかの事務所に所属していて、マネージャーや親御さんが付いてきている人が多い。自己アピール1分とその後の演技が数分。とにかく始まってからの彼らの真剣勝負にかける強烈なエネルギーは凄い。立ち上がった途端に別の世界に入るのだ。アピールが1分で終わることはない。役者魂の欠片が見えるようだ。

自己アピールでは、ごく一般的な話をする人や初めてのような人に混じって、一気に一人コントを始めるもの、歌をフルコーラス歌うもの、体の柔らかさを示すもの、中には標準偏差値が80という人もいて、若い審査員はびっくりしていた。何でこの世界へ、という感じである。それと声質の多様さである。普段聞いたこともないような声を出す人がいる。年の割には陰影のある声を出す人もいる。知らず知らずのうちにどこかが刺激されてきたようだ。

簡単な芝居を見ていて、体がうまく使われていない人が多く、これではむずかしいかな、と最初は思っていた。しかし、カメラの映像を見てみると全く違う印象になるのには驚いた。それこそ今そこに見えているものをカメラで切り取るので、その中には全く違った世界(現実)が生れている。芝居ではぴんと来なかった人がカメラの映像ではなかなかよいということがしばしばであった。

映画は不思議な空間だ。シャッターのない人間の目で捉えている全体を切り取って新しい世界を作るのが映画なり、と言ってしまえば当たり前なのだろうが、それを体で理解できたという点では今回の発見。それ自体、ほとんど嘘の空間とも言えるが、新たな生命をもった現実にもなりうる。写真を撮っていて気付きつつあるところに近いものがある。一度映画をやってみたいという人の気持ちがわかるような気がしてきた。確かに面白そうである。

これは映画とは直接関係ないが、特徴を持ったいろいろな人を見ていて、若い時には恐らくこれだけの人間の幅を見ていたのだ、ということを再確認。それは、年とともに付き合う人の幅が狭められてきて、社会の中の小さな枠に篭る形で生きるようになってくることをも意味している。この世はもっと奥行きを持っているのだろうが、それを知らずに終わるのではないか。先日の polymath の話題ではないが、狭い範囲を深めるのもよいが、広く漁ってみるのも味があるような気もしてくる。今回、ちょっと声を掛けたところから思わぬ世界が目の前に広がり、そんなことを考えていた。

夜たまに散歩に出る。先日のこと。まわりに人は誰もいない。夜空に浮かぶ雲を眺めながら歩いていた。そのうちに意識的に雲を見始めた。そうすると雲と私が一体になり進んでいくのである。周囲の木々や家並みがゆっくりと後ろに過ぎ去っていく。何か空を飛んででもいるような浮揚感。空と一体になっているような不思議な感覚を味わう。自然の一部になったような感じとでも言うのだろうか。至るところに不思議が転がっている。

--------------------------

(version française)

先日の会合で久しぶりに会った KI 氏から学生時代の写真が送られてきた。そこには見たこともない姿があった。自分の若い時の写真なのだが、こんな姿でこんなことをやっていたのかというのが最初の印象。豊富な髪の毛を振り乱して、今の若い人もびっくりの盛り上がり振りで驚いた。そういうことをやった覚えはあるのだが、当然のことながら外から自分を見た記憶がないので少々驚いた。第三者の目からこのように見えていたのだな、ということがわかり、当時の自分を確認することになった。その意味で昔の写真を見るのは面白い。記憶を修正するのに役立つが、ある場合には、そっとしておいてほしい記憶も修正を迫られるということになる。

残念なことに、楽しそうに写っているのだが、その歓びの感覚をもはや呼び戻すことはできない。その意味では自分の中にはもう存在しない過去なのかもしれない。どのような人生が幸せなのだろうか、とふと考えた。年とともに成熟し続け、自分の頂上に達したと思える時に死を迎えるのが最高の幸せかもしれない。その時には、もはや過去の栄光や歓喜 (もしそのようなものがあれば) の感触さえ思い出せないかも知れないのだから。

今週のお昼の読書は、ブルガーコフという20世紀初頭のロシア作家の 「運命の卵」 になった。

ミハイル・ブルガーコフ Михаил Булгаков (Mikhail Bulgakov) (1891-1940)

ウクライナのキエフに神学教授の長男として1891年に生まれる。1916年、キエフ大学医学部を卒業。5年後にはモスクワに移る。スターリンの体制を支持しなかったばかりではなく揶揄したため、彼の作品は長い間発禁処分になっていたらしい。スターリンに亡命あるいは西側にいた弟に会うことを求めたが拒否され、50歳を迎える前に亡くなる。

作品を発表することが仕事の作家が日の目を見ないことを承知のうえで書き続けるという状態は、どのようなものなのだろうか。袋小路に入ってしまったという感覚は常につきまとっているだろう。絶望に近いものがあるかもしれない。修行として受け止めることができるのだろうか。ただ書くこと、息をするのと同じように書くこと、そのことだけに意味を見出すことができるのだろうか。

考えようによっては、人生とはそんなものかもしれない。結果を期待するのではなく、ただ生きていることに意味があるという立場。生きて、五感を通して見たり、聞いたり、触れたり、感じたりすること、そのこと自体が素晴らしいという考えに達することができればの話だが、特に若い時にはなかなか難しいだろう。

この作品は1924年に書き終えたことになっているので、33歳の時の作品。ただ物語はその4年後から始まっている。主人公はモスクワ動物学研究所長のウラジミール・イパーチェヴィッチ・ペルシコフ教授 58歳 (4ヶ国語に通じる)。彼は自分の専門領域以外には興味を示さないため奥さんにも逃げられてしまう、偏屈な科学者の趣を持っている。マッド・サイエンティストとまでは言わないが。

ある日のこと、ペルシコフは赤色光線なるものでアメーバが異常増殖することを見つけ、対象を蛙のおたまじゃくしへ。最後に、ドイツから受けとるはずの鶏、ダチョウ、蛇、ワニなどの卵が何かの手違いでソフホーズに送られる。そこで大変なことが起こる。その有り様はまさに Sci-Fi、ハリウッドのパニック映画 (ジュラシックパークなど枚挙にいとまがない) と言ってもおかしくないような展開。どこかのんびりしたところも感じられるので、最初に頭に浮かんだのは子供の頃に見た怪獣が町で暴れる白黒のテレビドラマだった。娯楽作品として結構楽しむことができることに驚いた。

中に、ペルシコフと助教授のイワノフとの間に次にような会話がある。

--------------------------------

「教授」 とイワノフはつづけた。「あなたは世界的な名声を獲得されることでしょう・・・頭がくらくらしそうです。おわかりでしょう」 と熱っぽく語りつづけた。「ウラジーミル・イパーチイチ、これに比べると、ウェルズの小説の登場人物たちなどはまったく荒唐無稽なものにすぎません・・・わたしだって、あんなものはとるにたりぬ作り話だと思っていたのですが・・・ウェルズの 『神々の糧』 を覚えていらっしゃいますか?」

「ああ、あれは小説だよ」 とペルシコフが答えた。

--------------------------------

当時彼は H.G.ウェルズ (Herbert G. Wells, 1866-1946) を読んでいて、ウェルズに触発されてこの小説を書いたことを想像させる。当時のロシアには意外に情報が入っていたのだな、というのが読んだ時の印象。

それから学生時代にロシア語を一年だけ齧ったことがあったので、その音を久しぶりに聞く楽しみを味わうこともできた。

助教授 「ピョートル・ステパーノヴィチ・イワノフ」

家政婦 「マリア・ステパーノヴナ」

新しい守衛 「パンクラート」

問題のソフホーズの所長 「アレクサンドル・セミョーノヴィッチ・ロック」

研究所のある 「ゲルツェン通り」

所長の自宅のある 「プレチステンカ通り」

「トヴェルスカヤ通り」

「エカテリノフラフ市」

「コンツォフスカ村」

などなど。

ETVのロシア語講座にチャンネルが合った時に文学作品の朗読が流れていたりすると、なぜかわからないが感じる郷愁のようなものも蘇ってきた。この不思議な感覚も、ペルシコフのお話を読み進むのを後押してくれていたようである。

--------------------------------

(version française)

三連休の初日は雨模様であった。朝から検診なるものに出かけた。昼過ぎに終わったので久しぶりにIFJに寄り、図書館で読書雑誌 LIRE を読む (興味深い記事があったので次回に書いてみたい)。それから時間があったので映画を見た。

今のシリーズは、ドミニク・オーブレイ特集 (Hommage à Dominique Auvray)。彼は編集者で、最近監督としても活躍している人らしい。今日は、その第一作目が流れていた。

「船舶ナイト号」 Le Navire Night de Marguerite Duras (原作)

疲れが溜まっていたのか、マルグリット・デュラスの語りを聞きながら終始うとうと。この映画は、私の持っているフランス映画の典型的なイメージに当てはまる。静かで動きがなく、言葉少なく沈黙が大切。景色のショットはきれいであった。内容についてコメントできないのは残念である。

68年夏に2週間ロンドンに行く機会が訪れる。初めての経験である。眼を見開いて、パリと余りにも異なる世界を見ていた。カーナビー・ストリートのサイケデリックなブティック、ヒッピー、世界に行き渡っているものに替わる価値を唱える contre-culture などなど。ロンドンではそれらが実際に生きていると感じ、その場にいたいと考える。音楽、詩、東洋やアメリカ西海岸の影響を受けた宇宙の視点からの位置づけ、それに神秘主義。薬によって手に入れる目に見えないもの。彼自身は薬は全く好きになれなかったし、触れることのできるものよりはできないものを、物質的価値よりは精神的価値を優先するために、意識の状態を変える必要を感じなかったようだ。

70年、父親と叔母とともにインドに旅行する。彼がアジアの思想、歴史、世界観に惹かれるのは叔母に負うところが多いと感じている。とにかくポンピドーのフランス (今のシラクよりひどくないのだが) から早く逃げたかったようで、ベナレス(ヴァラナシ、バナラス) Bénarès、カトマンズー Katmandou、カシミールのスリナガール Srinagar, Cachemire、ゴア Goa など。この旅行で仏教への興味が湧いてきたという。

ベナレスの名前を見て、ペンギンから出ていたこの聖地の紹介本を持って5-6年前に私のところに来てくれたPRのことを思い出していた。それ以来この町を非常に近くに感じている。

ロンドンとのつながりはまだ続く。最初は語学研修、その後ミラノの従妹エティが出版社に勤めるご主人の仕事でロンドンにいたため。彼女が主流から離れた周辺の状況について、コンサートやハプニング、ヒッピーのバザール、平和主義者のデモ、正規のものに代わる図書館などに連れて行くことにより紹介してくれた。

彼はロンドンからジョージ・オーウェル George Orwell (1903-1950) の本を持ち帰る。その本を読むことにより、彼の政治的信念の基が築かれることになる。当時の急進主義者の混乱した話より筋の通った形がそこにはあったようだ。まず、スペイン内戦を内側から記録した "Hommage à la Catalogne : 1936-1937" 「カタロニア賛歌」、それから4巻 2400ページに及ぶ "Essais, articles, lettres" である (彼はペンギン版で読んでいるようだ)。

これらの作品にあるオーウェルの政治的発言、解析、関与・参加 (アンガジェマン) に彼は全的に連帯していく。ファシストと戦うことは言うまでもないが、過去の抑圧を新しい衣に隠して再生産しようとするような共産主義の官僚主義、自己中心的戦略にも。

オーウェルがともに戦った Parti Ouvrier d'Unification Marxiste (POUM) が彼の政治モデルになる。そして当時の彼にとって、オーウェルの思想以外は全く意味のないものになった。それは感受性豊かな年代に触れたせいだけではない。今でもオーウェルは彼の中で最高の位置 (tout en haut de mon panthéon personnel) を占めているようだ。彼がオーウェルに拘るのは、当時のフランスでは作品が訳されもせず、また手のいいSF小説と考えられていた 「1984年」 以外は図書館でも手に入らなかったからであり、それはフランス社会における共産主義が微妙な立場にあったこととも関係があるようだ。

真実から意識的に目をそむけること (l'aveuglement volontaire au réel)、事実を受け入れないこと (le refus des faits)、世界を観念的に見たり歪曲すること (l'idéologisation et la déformation du monde)、これほど彼が嫌悪することはない。逆に、真の自立と思想の自由が真実を暴くために最も貴重な手段となる。まさに「1984年」の回避である。

アサイヤス自伝(I)

今年の夏、映画監督のオリヴィエ・アサイヤスが自伝を出したことを雑誌で知った (11 août 2005)。少し前から読み始めているが、これまでにいくつか興味を引くお話が出ていた。

« Une adolescence dans l'après-Mai » (Ed. Cahiers du cinéma)

彼の話を聞いた時には30-40代かと思ったが、1955年生まれというから今年50歳になる。父親は1911年にユダヤ人家庭に生まれ、ミラノで育つ。ムッソリーニのイタリアでファシズムと戦い、終生その姿勢を貫いた。30年代にパリに出て、映画界の共産主義サークルに近づく。40年に、アルゼンチン人であった最初の妻の助けでビザを得て、翌年春にマルセーユからマルティニークに船出する。その船には、レヴィ・ストラウスやアンドレ・ブルトンなどナチに抗する芸術家が乗っていたらしい。5年後ニューヨークを経てパリに戻る。56年のハンガリー革命の抑圧を見て、共産主義との関係を絶つ。

彼の母親はハンガリー人で貴族と結婚して子供が一人いたが、46年にハンガリーが共産主義化されたのを機に亡命。彼の父親と結婚してフランス国籍を得る。彼女の素朴さ (la simplicité rustique)、揺るぎない良識 (l'indestructible bon sens)、発言の露骨さ (la crudité du propos) などは彼の性格に大きな影響を及ぼしたと感じているようだ。

68年5月に彼は13歳になっていた。子供でもないし思春期にも達していない不思議な年齢。彼は社会で起こっていることを文字通り遠くから見ていた。7月に私が訪ねたパリの南のシュヴルーズ (La Vallée de Chevreuse) に住んでいたのだ。以来そんなに訪れているわけではないのだが、今でも自分の家に戻ったような落ち着いた気分になる唯一の場所がこの町だと言う。何という偶然だろうか。

(à suivre)

今朝、太陽は輝き、空はどこまでも高く、空気は澄み切っていて気持ちがよかった。ただ吹く風には微かな寂しさが感じ取れた。季節の変わり目。変化の兆しを外に見つけようとする。そうしているうちに、目が内に向かっていることに気付く。今日から9月。 « La saison poétique commence! » か。

今日は、時間と場所が丁度都合がよく、「モディリアーニ ~真実の愛~」 を見る機会に恵まれた。

アマデオ・モディリアーニ Amedeo Modigliani (1884-1920)

この画家に特に興味を持ったことはないのだが、偶然の出会いになった。この映画は、彼の妻になったジャンヌ Jeanne との愛の奇跡を縦軸に、当時のパリに集ったキラ星のような芸術家の醸し出す熱を横軸に描かれている。ピカソ、ディエゴ・リベラ、ジャン・コクトー、モーリス・ユトリロ、ルノワール、モイース・キースリング、ガートルード・スタイン、ハイム・スーチンなどが顔を出している。

特に、成功と金と長寿を求めるピカソがモディリアーニの compétiteur として、彼の立場からすると厭なやつとして描かれている。本当のところはわからないが、彼らの生々しいやり取りを見るにつけ、これまで漠然と持っていたイメージが覆される思いであった。しかし、ピカソは死の床でジャンヌの予言通り、「モディリアーニ」 と呟いて逝ったらしい。摩擦が強いほど、あるいはそうでなければ心には残らないということなのだろうか。

面白かったのは、ピカソがモディリアーニをルノアールに引き合わせるところ。ルノアールが人生を充分に生きた、やや皮肉家の爺として出てきて、「お前は mad dog か」 とモディリアーニに何度も聞く。彼の本質を見抜いているような口調で、しかしこの若造に敬意を抱いているような様子で。なかなか味のあるシーンであった。ルノアールの絵はどうも好きになれなかったが、この映画で描かれているこの爺には興味が湧いてきている。

当時のパリの芸術界が一つの領域に閉じこもることなく、横断的に人が交わり合い、それが熱狂と同時に競合を生む一方、深く激しい友情(例えば、モディリアーニとユトリロの) をも育んでいた様子が伝わってきた。充分に生きるには、恵まれた世界でもあったのではないだろうか。

首の長い女性を描く画家としての印象しかなかったモディリアーニであるが、彼の激しい生き様 (ユダヤ人としての自虐も含めて) を垣間見る機会に恵まれ、その短い生涯に生み出された彼の静かな絵がその血のほとばしりのようにも感じられ、何ともいとおしくなった。

昨日久しぶりに、ロマン・ポランスキーの "The Ninth Gate" を見る。古本に纏わる映画なのだが、最近のパリ滞在の折に、古本に思い入れが生まれているせいか (1、2、3、4)、以前とは違って見えた。ある人にとっての宝物を追いかける物語として、そういう世界もあるのかと漠然と遠くから見ていたが、今回は古本の世界として、こういうことも現実に起こりうるのでは、という想いで見ていた。その中にいるような感覚を覚えながら。

古本を巡るどろどろとした、ある意味で弱肉強食の世界が横たわっていることは、92歳の本屋さん Pierre Berès の紹介記事でも感じ取られたが、おそらくこの映画はその根にあるところを捉えて、さらに想像を羽ばたかせているのだろう。そうなるのは、古本を単に利益の対象としてみるというよりは(そういう要素もあるのだろうが)、古本の持つ甘美な魔力に引き付けられた人が折りなすドラマに満ちているからではないのだろうか。そこに人間の生の欲望が出てくるからではないのだろうか。

パリの街並みが出てくる場面もあり、映画 Frantic を見た時にも感じたのだが、新旧大陸の文化の違い、感受性の違いが滲み出るポランスキーならではの視点と映像で、今回も充分に楽しませてもらった。

25 février 2005

今日も Le Point からの情報になった。

映画監督のオリヴィエ・アサイヤスが自伝を出したという記事。そこに目が行ったのは、今年1月、日仏学院で彼の映画 « Clean » を見たことがあったのと、その後のインタビューで垣間見た彼の誠実な人柄が印象に残っていたためだろう。

« Une adolescence dans l'après-Mai » (Ed. Cahiers du cinéma)

Guy Debord (1931-1994) という人に捧げた本。自ら命を絶った Debord の娘に向けて書かれた形式を取っているようだ。初めての人なので調べてみると、situationniste という言葉が出てくる。状況主義者。西側の消費社会と同時に東側の官僚主義を批判的にとらえていて、これが68年の5月革命(Mai 68)に中心的な役割を担っていたらしい。この本のタイトルもそのあたりをうまく表現している。

それほど長くなさそうなので、Guy Debord という人は何を考えていた人なのか、Assayas がなぜ彼に傾倒していったのか、いずれ読んでみたい。

アサイヤス自伝から (23 septembre 2005)

アサイヤス自伝(II) (24 septembre 2005)

今週の Le Point のページをめくっていて、« un crime esthétique » という言葉が目に入った。

1991年にクリーンなエネルギー源として初めて風車が建ってから年々増加傾向にあり、2000年には71、今年の夏で440、2010年には7000に及ぶのではないかと予想している。この調子で増え続けたら、フランスの景観が大変なことになるという訴えを 「フランスの美と景観を守る会 (La Societé pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France: SPPEF)」 の会長がしているという。

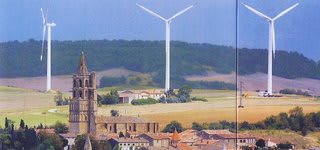

この写真の説明は以下のようになっている。

「風車はクリーンで再利用可能なエネルギーではあるが、景観を壊す罪を犯していることには変わりはない。」

Synonymes d'énergie propre et renouvelable, les éoliennes n'en demeurent pas moins un crime esthétique.

個人的にはこの写真の程度であれば、景色としてまだ容認可能である (acceptable) が、これでも許されないというのだろう。フランス人の景観への思い入れが感じられる。確かにこれがどんどん増えていくことになれば考えざるを得ないとは思うが、、。

風車の害はこれだけではないらしい。とにかく羽根の直径が優に 100mを越え、それが回るのである。日中の騒音に文句を言っている人が 60%、夜間の騒音については 30% という数字を出している地域もある。こんな表現をして地獄の苦しみを訴えている人も。

« Cela faisait un bruit infernal, ding ding ding toute la nuit. Et les pales, quand il y a du vent, wouf wouf wouf toute la journée. »

さらに、超低周波音 (l'émission d'infrasons)、鳥への害 (les oiseaux déchiquetés)などなど。各地で風車に戦争を仕掛けているようだ (La guerre contre les moulins à vent est presque devenue la routine.)。「怒りの風車連合? (La fédération Vent de colère)」の会長の言。

「われわれの運動は報いられ、2004年には 50% の風車計画が知事により拒絶されたり、裁判所によって中止に追い込まれたりした。今年はこれが 60% になることを願っている。」

« En 2004, notre action a payé: 50% des projets de parcs ont été soit refuseés par les préfets, soit cassés par les tribunaux administratifs. Cette année, nous comptons bien faire grimper la proportion à 60%. »

事の成り行きを見守りたい。

6 avril 2005