半月ほど前、横浜の友人Oさんが一冊の本を紹介してくれました。

Jay M. Gould & Benjamin A.Goldman著、肥田舜太郎・斉藤紀訳

「死にいたる虚構-国家による低線量放射線の隠蔽-」

というちょっと難しげな本です。

物理、化学など理数系に弱い私は、タイトルには興味を感じつつも、(私には理解不能に違いないと)敬遠していました。

しかし、この友人のコメントにのせられました。

「すごい本です。著者は、ノーベル賞を100個くらいもらっても良いと私は思います」

ミーハーな私は、自分の弱点(理化学音痴)も忘れて、ノーベル賞100個?、どんなお宝本なんだろう、私にもノーベル賞1個分くらいはわかるかな?と、そのコメントを読み進みました。

Oさん曰く、

「この本のすごいところは、昨年の5月、原爆症認定集団訴訟大阪高裁にて、原爆投下後に入市した被爆者及び遠距離被爆者、即ち、低線量放射性物質を体内に取り込んだために原爆症になった人たちが勝訴するという画期的な判決が出た根拠に使われた証拠の論文ということです。つまり、裁判所が証拠として認め採用したのです。しかも、国はこの証拠があるために最高裁への上告を断念したのです。現在、各原発から微量の放射性物質を低線量故に、公衆の健康に影響がないと主張していますが、それが覆されたということですから、今後の原子力産業への影響は計り知れません」

な~るほど。

政府が頑なに拒んでいた「入市被爆者」の原爆症認定を実現させた根拠となった本なんだ…。

それはすごい。読んでみたい。しかも、訳者は肥田舜太郎さん!

映画「ヒバクシャ」の中で説得力のあるお話をなさっていた肥田医師!

これは読んでみたい。私にもわかるかも…。

Oさんに伝えると、さっそく発行元である『PKO法「雑則」を広める会』に連絡を取って下さり、その担当者から電話連絡を頂いた後、本が送られてきました。

非売品とのことで、代金は必要経費分の請求しかなく、それだけでも心苦しいのに、注文以上の冊数が同梱されていました。

それは、是非少しでも多くの人に読んで頂くために、図書館や資料館に寄贈してほしいということで、

もう1冊、やはり大阪高裁の判決根拠となった本「放射線の衝撃─低線量放射線の人間への影響─」(Donnel W. Boardman 著、肥田舜太郎訳)と共に3セット余分に入っていたのです。

そして、これらの「文献をお送りするにあたって」と、丁寧なメッセージも添えられていました。

「死にいたる虚構」には、チェルノブイリ原発事故によるフォールアウトや核施設からの極微量のフォールアウトによって死者がでていることを、統計学的な手法によって明らかにしています。放射線が免疫機構を傷害し、乳幼児や高齢者、エイズや肺血症の若者が亡くなっているという事実に、私たちは打ちのめされました。被爆国の国民でありながら、放射線が生命にとってどれほど危険であるのかを、まったく教育されてこなかったことにも愕然としました。

極低線量であっても、これほどに生命を破壊するものとは共存できない。人類の生存のためには、核を廃絶しなければならないことを、これまで以上に確信させられました。

また国はこの判決を受け入れた以上、放射能を垂れ流さなければ稼働できない55基の原発、六ヶ所村や東海村の再処理工場を、これまで通りに稼働させることはできなくなったと書かれていました。

そして、核との決別が一日でも早くくることを願って、私たちはこの本の再版を決断しました。

なお、できましたら、最寄りの図書館へ寄贈してくださいますようお願いします。

これから生まれてくる子どもたち、すべての子どもたちのために。

と結ばれていました。

「死にいたる虚構」、読んでみました。

まだ、読了には至っていません。

というより、まだ前半です。

やはり、私の志向系統と頭脳レベルの問題は大きく、読破するには時間がかかりそうです。

それでも、低線量放射線の恐ろしさは十分に伝わってきました。

そこで、さっそく佐世保市の市立図書館へ持って行きました。

言わずもがな、佐世保市は長崎県にあります。長崎県は、世界で最後の原爆被害を受けた地域です。喜んで受け取って下さるだろうと何の疑いもなく受付に申し出ました。

ところが・・・あっさり断られました。

「一般図書の寄贈はすべてお断りしています。地元の方が書かれた郷土史など、特別なものは郷土コーナーの係りの者が検討しますが、それ以外は云々・・・」

思いがけないお返事に目をパチクリ!

「あのですねぇ、この本は云々・・・」と内容の説明に入ろうとすると、

「いえ、よーくわかります。皆さん素晴らしい本だから寄贈したいと思われるんですよね。しかし、それを皆受け入れていたのでは図書館の管理がたいへんなのです。スペースの問題、事務手続き上の問題、いろいろあるんですよ。必要な本は選考スタッフがよく検討吟味して購入しますので、そこのところをご理解いただいて・・・」

「でもですね、この本は一般図書といっても非売品なのです。この貴重な文献を・・・」

「ええ、わかります。皆さん、貴重な本だ、素晴らしい本だと言ってお持ちになりますから」

こりゃダメだ。。仕方なくあきらめました。

私が以前住んでいた地域の図書館では、いつも快く受け取ってもらい、数日後にお礼のハガキさえ届いていましたが、でも、それはかなり前のこと、ここ数年は持ち込んでいなかったので、現在はどうだか定かではありません。

疑問に思って、同じ本を注文した二人の友人に尋ねました。

埼玉県に住む友人によると、そこの図書館は受け取ってくれたとのこと、ただし、「その後の処理に関しては一任してください」と言われたので、しばらくしたら検索してみて置かれているかどうか確認するつもりだと言ってました。

東京に住む友人は、まだ持ち込んでいないけど…と言って、図書の寄贈に関する他地域の様子をネットで調べてみてくれました。

それによると、

最近の公立図書館は、財政難のため貸し出し希望が多いベストセラー本も多数は購入できず、そこで市民からの寄贈を募っているが、持ち込まれるのは引っ越しなどで不要になった本が多く、そのまま廃棄されるケースが多い。関係者からは「図書館が本の処分場になっている」との嘆きも聞かれる。

とか、

購入にせよ、寄贈にせよ、蔵書にするしないは「選書」の問題。「選書」は図書館の仕事、それも根幹をなす本来業務であり、そのエキスパートが司書である。

とか、

寄贈した本が廃棄されたことについての訴訟もおきている。

などの記事がありました。

いずれにしても、図書館がすべての寄贈本を蔵書としてくれるよう期待するのは間違いのようです。

が、一律に中身も見ずに拒否をするのではなく、一応選考し、その結果については一任するとか、処分する前に結果を知らせるとか、その辺の違いがあるように感じました。

また、私が以前利用していた図書館では、その頃「寄贈コーナー」があって、「市民の皆さんから寄贈された本です。ご自由にお持ち帰りください」と書かれ、たくさんの文庫本などがならんでいました。そして、誰からも必要とされず、ずっと置きっぱなしになっている本は、時期がくると廃棄処分にされていたようです。

大消費時代の現代・・・紙もインクも大量消費して、書いた人の労苦も、伝えたい発行人の情熱も消えてゆくのは致し方ないと思いますが、願わくば、図書館の皆さま、拒否する前に、寄贈本の中身を一度ご検討いただけないでしょうか?

もしかしたらそれは、市民にとって、得難いお宝かもしれないのです。

よい暮らしを生み出す賢い市民を育てる、貴重な教材かもしれないのです。

ちなみに、同じ佐世保市の「佐世保空襲資料室」と、長崎市の原爆資料館では、喜んで受け取ってくださいました。

図書館は、そこに住む人々の文化レベルを測る物差しとなり得るかもしれません。

もちろん、箱物の大小には関係なく。。

最新の画像[もっと見る]

-

2020年大晦日

5年前

2020年大晦日

5年前

-

2020年大晦日

5年前

2020年大晦日

5年前

-

2020年大晦日

5年前

2020年大晦日

5年前

-

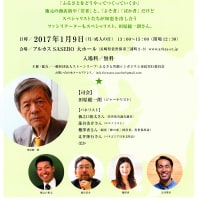

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

-

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

-

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

-

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

-

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

-

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

ふるさと共創シンポジウム in 佐世保

9年前

-

これって竜巻雲?

9年前

これって竜巻雲?

9年前

色々な反応の図書館があるものですね。

私はプルサーマルに反対をしています。オバマ大統領の「核のない世界」の実現が一歩でも進むようにと願っています。そんな時下記のメールが届きました。

よろしければ見てください。

上手く張り付くか?

http://www.youtube.com/watch?v=itFI87hixy0

コメントありがとうございます。

グレゴリー・カラキー氏のメッセージのYouTubeアドレス、しっかり張り付いていましたよ。

実は、私も7月30日早朝に仲間からのメールで知り、すぐに友人知人30人ほどに流しました。

その中には別のMLを管理してる人もいて、そこでまた流してくれました。

こういうふうに、貴重な情報を共有し伝え合うのは大切なことですね。

なにしろ権力者は不都合なことは皆うまく隠していますからね~

私もプルサーマルに反対しています。

今日、佐世保のアーケード街で署名活動をやってきましたが、署名以前にまず伝えなくては…と思いました。

まだまだ「プルサーマル」なんて言葉は聞いたこともないという人が大半で・・・

お互いに頑張りましょうね~

「寄贈本」について検索を掛けたら、貴ブログが表示されたので訪ねました。

貴方の言いたいことはよく分かります。ただ、立場を逆にして考えて頂けないでしょうか。

たとえば、こんな感じです。

私は日本史を研究していて、学部時代から大学院を満期退学するまでに100冊近い本を購入してきました。

私としては、死後に自分の蔵書すべてを図書館に寄贈したいのですが、図書館のスタッフである貴方は「OK!全部図書館に置かせていただきます。」

……と言えますか?多分、「処理の方はこちらにお任せさせて頂けませんか?」と仰るのではないでしょうか。(私がいくら「自分の蔵書は非常に有益な物で、これらの本を所蔵することが図書館にとっても有益な物である。」と思っていたとしても。)

このように、貴方が寄贈された本を、私が日本史の本を有益だと考えているように、人は皆異なる物を求めています。そうした人たちの希望を公平に満足させる所、それが公共図書館である…と、図書館の方に言われた事があります。

以上、ご参考まで。

詳しいご感想ありがとうございました。

もちろん、私が図書館のスタッフでも、100冊全部受け入れるなんて即答はしませんよ。

私が言いたかったのは、門前払いではなく、その本が所蔵するのにふさわしいかどうか検討してほしいということです。

実際、長崎市立図書館に持ち込みましたら、そのような対応をされ、後日お電話を頂き「有難く置かせて頂きます」と言われました。

もしそこで「残念ながらこちらではお引き受けできません」と言われたら引き取りに行くつもりでしたが。

うーむさんが図書館職員だったら、私が日本史の本を持ち込んだとして、やはりどういう本か確かめもせずすべて門前払いなさいますか?

今後の数十年単位の影響が見込まれる放射線の影響を、与えられる情報だけでなく自ら選び取っていくこと、そしてそれらを自ら判断していけるようにしていくこと、が大切になりそうですね。放射線とは直接関係ないですが、公共図書館の選書も、かくあってほしいと思います。

因みに、私はペーパー司書で、「選書論」は「表現の自由」論に関係してとても楽しく学びました。都合がよいこともよくないことも、人道的観点を踏まえつつ、オープンに議論できる力を、私たちは培っていけたら、と思うこのごろです。貴ログは、期せずして、多くの図書館で引く手あまたとなることかと思います。貴重な情報源、ありがとうございます。ps、7月に「ミツバチの羽音と地球の回転」自主上映会もしました。

2年10ヵ月以上も前に書いたことを読み返し、当時の思いが蘇りました。

拒否された悔しさ、何故?という疑問、図書館の実態がわかって少し理解できた気持ち、それでも尚この本の価値を広めたいという願いから長々と書き連ねたことを思い出しました。

「ミツバチの羽音と…」もそうですし、「チェルノブイリハート」や「原発、ほんまかいな」など映像作品は、意識を持った人たちが自主上映という形で提供し、多くの人にその作品に込められた大切な情報を広めることができますが、本という作品の中に書かれた情報は、一斉に伝えることができません。だからこそ、図書館に置いて頂きたい本だと今も思います。

3・11後の今こそ、強く思っています。