【Live Information】

ここ最近、毎日クイーンの曲を聴いています。

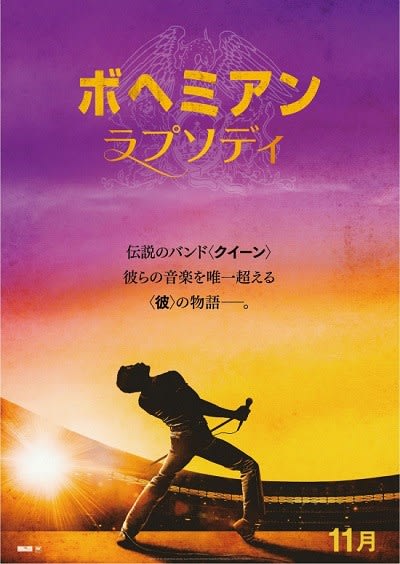

クイーンを題材にした映画「ボヘミアン・ラプソディ」を観て以来ずっとこんな調子です。

クイーンの音楽と出会ったのは中学時代。なんと40年以上(!)前のことです。

青春時代にどっぷり浸かったロック・ミュージックの中でも大好きなバンドです。とくに「シアー・ハート・アタック」「オペラ座の夜」「華麗なるレース」「世界に捧ぐ」の、3~6枚目のアルバムは本当によく聴きました。

クイーンの魅力といえば、ぼくとしてはやはり魅力たっぷりのドラマティックなメロディ、重厚でクラシカルなコーラス・ワーク、そして壮麗なギター・オーケストレーションを挙げたいところです。

デビュー後数年は、イギリスの批評家たちからは「レッド・ツェッペリンやイエスの焼き直しのよう」だと酷評されていたし、その耽美的なルックスのおかげで「アイドル系バンド」とも見なされていたりしていました。実際「ミュージック・ライフ」などの音楽雑誌の扱いはアイドルのそれでした。ただしベイ・シティ・ローラーズなどとは違って、若い女性ファンばかりではなく、男性ファンや耳の超えたロック・ファンもたくさんいたように記憶しています。

いまになって思うことですが、クイーンはデビュー当初から「実力と人気を兼ね備えたバンド」だった、と言えるでしょう。

1973年頃のクイーン

ただ、ボーカリストのフレディ・マーキュリーは「ミュージック・ライフ」誌上でときおり特集されていた「ベスト・ドレッサー、ワースト・ドレッサー」のワースト・ドレッサー部門の常連で、バレエのコスチュームのようなタイツや、ゲイを思わせるようなファッションはいつも苦笑や冗談の対象になっていました。

またクイーンのレコードが、本国イギリスはともかく、アメリカのヒット・チャートで1位を連発したかというとそうでもなかったし、日本でこそ「ミュージック・ライフ」誌の人気投票のバンド部門、プレーヤー部門で1位あるいはベスト5以内の常連でしたが、プレスリーやビートルズのように社会現象にまではなってはいなかったと思います。(しかし、少なくともイギリスでは国民的な支持を得ていたバンドであったことは確かです。)

なぜ今になってこのような「クイーン現象」が起きたのか、ちょっと不思議な気もしますが、その理由の中には時代が変わっても色褪せることのないクイーンの楽曲群のクオリティの高さが再認識されたことと、パフォーマーとしてのフレディの存在の大きさがあるのは否定できないと思います。ただし、2010年には企画が持ち上がっていたようなので、もしかするとフレディの没後20年がきっかけになったのかもしれないと思ったりします。

この作品は、クイーンの、というより、「フレディ・マーキュリーの伝記映画」であるといった方がいでしょう。

空港で働いていたフレディがクイーンの前身バンド「スマイル」に加入するいきさつから、1985年の「ライブ・エイド」での、ロック史に残る熱演までを描いています。

ストーリー的には、

「いろんなコンプレックスを抱えながら下積みを経たのちいったんは成功を手にするが、挫折を味わう。そののち本当の成功を勝ち取る」

というもので、とくに斬新というわけではありません。しかし映画が始まった瞬間に流れる「愛にすべてを」(Someboey to Love)で、懐かしさからなのか曲の良さからなのか(たぶん両方ともでしょう)、一気にある種の感動に襲われました。

いろんな方がSNS上で「号泣した」と書いてありますが、涙もろいはずのぼくは泣きはしませんでした(もちろん多少涙目にはなりましたが)。では感動しなかったのかと言うと、そんなことはありません。

出自がインド系であることから「パキ」と蔑まれたり、容姿にコンプレックスがあったり、ゲイである自分をありのまま受け入れようとすることで傷つき苦しむフレディの姿、希望に燃え未来を信じて自分たちの音楽を貫く若きロック・ミュージシャンの姿、確執のすえ最後は自分たちの絆を取り戻すクイーンの4人、ライブ・エイドのシーンなどなど、グッと来る場面満載です。

「ボヘミアン・ラプソディ」のレコーディングの場面で、バラードの部分(オペラ・パートに入る前)のブライアンのギター・ソロに対してフレディが「もっとロックしてくれ!」と言うのにブライアンが「任せてくれ」と自信に満ちた微笑で応える場面では、思い切りテンション上がりました。こういうやりとり、大好きなんです。

メンバー4人の繋がり方、解散寸前までこじれながらも絆を取り戻す場面、ありがちではあるのですが、やっぱり自分の身の上のいろいろなこととオーバーラップしながら見入ってしまいました。

そしてライブ・エイドのシーン。

「よくもここまで再現したなあ・・・」というのが正直な感想です。表情といい、動きといい、文句なく惹きこまれました。演技としてではなく、ライブとしてスクリーンに釘付けになっている自分がいました。

なんと最初に撮影したのがこのライブ・エイドのシーンだったそうです。

このシーンだけでも、メンバー役の4人に対して「よくやってくれた!!」と大絶賛を贈りたい気持ちでいっぱいです。

「伝説のチャンピオン(We Are The Champions)」は、発表当時「We=クイーンは王者」という雰囲気で扱われていたような記憶があり、ぼくもそう思い込んでいましたが、ライブ・エイドの場面での字幕を見ると「We=われわれはみんな勝者」という訳になっていて、なんだか嬉しいような、胸がいっぱいになったような、爽やかな感動を味わいました。

クイーンの4人を演じたラミ・マレック(フレディ・マーキュリー役)、グウィリム・リー(ブライアン・メイ役)、ベン・ハーディ(ロジャー・テイラー役)、ジョゼフ・マゼロ(ジョン・ディーコン役)に対して違和感を覚えたのは、映画が始まってからのほんの数分だけでした。もともと似ていることもあるのでしょうが、それぞれのキャラクターの描き方に共感できました。演奏シーンでは、本物のミュージシャンかと思うほどカッコ良かったです。

ジョゼフ・マゼロは「ジュラシック・パーク」にも出ていましたが、ぼくの好きな映画のひとつ「サイモン・バーチ」で主人公の親友役で好演していた俳優なので、ここでまた顔を見ることができてなんとなく嬉しかったですね。

映画作品として良かったのか、クイーンが好きだから良い映画だと思えたのか、いまだに良くわかりませんが、途中時計も見ることなく、あっという間に134分が経ちました。

むしろ見終わってからの余韻が深くて大きく、その証が、映画を観終えて以来ずっとクイーンの曲を聴いていることです。

映画プラス、クイーンを聴き漁っていた当時の空気を思い出したという相乗効果のおかげで懐かしい気分に浸れたことが、われわれクイーン世代ならではの「嬉しい特典」なのでしょうね。

ボヘミアン・ラプソディ (2018年 イギリス、アメリカ合作)

【監 督】

ブライアン・シンガー

【製 作】

グレアム・キング、ジム・ビーチ、ロバート・デ・ニーロ、ピーター・オーベルト、ブライアン・メイ、ロジャー・テイラー

【製作総指揮】

アーノン・ミルチャン、デニス・オサリヴァン、ジェーン・ローゼンタール、デクスター・フレッチャー

【音 楽】

ジョン・オットマン

【配 給】

20世紀フォックス

【公 開】

イギリス2018年10月24日、アメリカ2018年11月2日、日本2018年11月9日

【上映時間】

134分

【出 演】

ラミ・マレック(フレディ・マーキュリー)

ルーシー・ボイントン(メアリー・オースティン)

グウィリム・リー(ブライアン・メイ)

ベン・ハーディ(ロジャー・テイラー)

ジョゼフ・マゼロ(ジョン・ディーコン)

エイダン・ギレン(ジョン・リード)

トム・ホランダー(ジム・ビーチ)

アレン・リーチ(ポール・プレンター)

マイク・マイヤーズ(レイ・フォスター)

アーロン・マカスカー(ジム・ハットン)

マシュー・ヒューストン(ラルリー・マレン・ジュニア)

ミシェル・ダンカン(シェリー・スターン)

ダーモット・マーフィ(ボブ・ゲルドフ)

クイーン「ボヘミアン・ラプソディ」トレーラー

クイーン「ボヘミアン・ラプソディ」トレーラー

1976年頃のクイーン

ここ最近、毎日クイーンの曲を聴いています。

クイーンを題材にした映画「ボヘミアン・ラプソディ」を観て以来ずっとこんな調子です。

クイーンの音楽と出会ったのは中学時代。なんと40年以上(!)前のことです。

青春時代にどっぷり浸かったロック・ミュージックの中でも大好きなバンドです。とくに「シアー・ハート・アタック」「オペラ座の夜」「華麗なるレース」「世界に捧ぐ」の、3~6枚目のアルバムは本当によく聴きました。

クイーンの魅力といえば、ぼくとしてはやはり魅力たっぷりのドラマティックなメロディ、重厚でクラシカルなコーラス・ワーク、そして壮麗なギター・オーケストレーションを挙げたいところです。

デビュー後数年は、イギリスの批評家たちからは「レッド・ツェッペリンやイエスの焼き直しのよう」だと酷評されていたし、その耽美的なルックスのおかげで「アイドル系バンド」とも見なされていたりしていました。実際「ミュージック・ライフ」などの音楽雑誌の扱いはアイドルのそれでした。ただしベイ・シティ・ローラーズなどとは違って、若い女性ファンばかりではなく、男性ファンや耳の超えたロック・ファンもたくさんいたように記憶しています。

いまになって思うことですが、クイーンはデビュー当初から「実力と人気を兼ね備えたバンド」だった、と言えるでしょう。

1973年頃のクイーン

ただ、ボーカリストのフレディ・マーキュリーは「ミュージック・ライフ」誌上でときおり特集されていた「ベスト・ドレッサー、ワースト・ドレッサー」のワースト・ドレッサー部門の常連で、バレエのコスチュームのようなタイツや、ゲイを思わせるようなファッションはいつも苦笑や冗談の対象になっていました。

またクイーンのレコードが、本国イギリスはともかく、アメリカのヒット・チャートで1位を連発したかというとそうでもなかったし、日本でこそ「ミュージック・ライフ」誌の人気投票のバンド部門、プレーヤー部門で1位あるいはベスト5以内の常連でしたが、プレスリーやビートルズのように社会現象にまではなってはいなかったと思います。(しかし、少なくともイギリスでは国民的な支持を得ていたバンドであったことは確かです。)

なぜ今になってこのような「クイーン現象」が起きたのか、ちょっと不思議な気もしますが、その理由の中には時代が変わっても色褪せることのないクイーンの楽曲群のクオリティの高さが再認識されたことと、パフォーマーとしてのフレディの存在の大きさがあるのは否定できないと思います。ただし、2010年には企画が持ち上がっていたようなので、もしかするとフレディの没後20年がきっかけになったのかもしれないと思ったりします。

この作品は、クイーンの、というより、「フレディ・マーキュリーの伝記映画」であるといった方がいでしょう。

空港で働いていたフレディがクイーンの前身バンド「スマイル」に加入するいきさつから、1985年の「ライブ・エイド」での、ロック史に残る熱演までを描いています。

ストーリー的には、

「いろんなコンプレックスを抱えながら下積みを経たのちいったんは成功を手にするが、挫折を味わう。そののち本当の成功を勝ち取る」

というもので、とくに斬新というわけではありません。しかし映画が始まった瞬間に流れる「愛にすべてを」(Someboey to Love)で、懐かしさからなのか曲の良さからなのか(たぶん両方ともでしょう)、一気にある種の感動に襲われました。

いろんな方がSNS上で「号泣した」と書いてありますが、涙もろいはずのぼくは泣きはしませんでした(もちろん多少涙目にはなりましたが)。では感動しなかったのかと言うと、そんなことはありません。

出自がインド系であることから「パキ」と蔑まれたり、容姿にコンプレックスがあったり、ゲイである自分をありのまま受け入れようとすることで傷つき苦しむフレディの姿、希望に燃え未来を信じて自分たちの音楽を貫く若きロック・ミュージシャンの姿、確執のすえ最後は自分たちの絆を取り戻すクイーンの4人、ライブ・エイドのシーンなどなど、グッと来る場面満載です。

「ボヘミアン・ラプソディ」のレコーディングの場面で、バラードの部分(オペラ・パートに入る前)のブライアンのギター・ソロに対してフレディが「もっとロックしてくれ!」と言うのにブライアンが「任せてくれ」と自信に満ちた微笑で応える場面では、思い切りテンション上がりました。こういうやりとり、大好きなんです。

メンバー4人の繋がり方、解散寸前までこじれながらも絆を取り戻す場面、ありがちではあるのですが、やっぱり自分の身の上のいろいろなこととオーバーラップしながら見入ってしまいました。

そしてライブ・エイドのシーン。

「よくもここまで再現したなあ・・・」というのが正直な感想です。表情といい、動きといい、文句なく惹きこまれました。演技としてではなく、ライブとしてスクリーンに釘付けになっている自分がいました。

なんと最初に撮影したのがこのライブ・エイドのシーンだったそうです。

このシーンだけでも、メンバー役の4人に対して「よくやってくれた!!」と大絶賛を贈りたい気持ちでいっぱいです。

「伝説のチャンピオン(We Are The Champions)」は、発表当時「We=クイーンは王者」という雰囲気で扱われていたような記憶があり、ぼくもそう思い込んでいましたが、ライブ・エイドの場面での字幕を見ると「We=われわれはみんな勝者」という訳になっていて、なんだか嬉しいような、胸がいっぱいになったような、爽やかな感動を味わいました。

クイーンの4人を演じたラミ・マレック(フレディ・マーキュリー役)、グウィリム・リー(ブライアン・メイ役)、ベン・ハーディ(ロジャー・テイラー役)、ジョゼフ・マゼロ(ジョン・ディーコン役)に対して違和感を覚えたのは、映画が始まってからのほんの数分だけでした。もともと似ていることもあるのでしょうが、それぞれのキャラクターの描き方に共感できました。演奏シーンでは、本物のミュージシャンかと思うほどカッコ良かったです。

ジョゼフ・マゼロは「ジュラシック・パーク」にも出ていましたが、ぼくの好きな映画のひとつ「サイモン・バーチ」で主人公の親友役で好演していた俳優なので、ここでまた顔を見ることができてなんとなく嬉しかったですね。

映画作品として良かったのか、クイーンが好きだから良い映画だと思えたのか、いまだに良くわかりませんが、途中時計も見ることなく、あっという間に134分が経ちました。

むしろ見終わってからの余韻が深くて大きく、その証が、映画を観終えて以来ずっとクイーンの曲を聴いていることです。

映画プラス、クイーンを聴き漁っていた当時の空気を思い出したという相乗効果のおかげで懐かしい気分に浸れたことが、われわれクイーン世代ならではの「嬉しい特典」なのでしょうね。

ボヘミアン・ラプソディ (2018年 イギリス、アメリカ合作)

【監 督】

ブライアン・シンガー

【製 作】

グレアム・キング、ジム・ビーチ、ロバート・デ・ニーロ、ピーター・オーベルト、ブライアン・メイ、ロジャー・テイラー

【製作総指揮】

アーノン・ミルチャン、デニス・オサリヴァン、ジェーン・ローゼンタール、デクスター・フレッチャー

【音 楽】

ジョン・オットマン

【配 給】

20世紀フォックス

【公 開】

イギリス2018年10月24日、アメリカ2018年11月2日、日本2018年11月9日

【上映時間】

134分

【出 演】

ラミ・マレック(フレディ・マーキュリー)

ルーシー・ボイントン(メアリー・オースティン)

グウィリム・リー(ブライアン・メイ)

ベン・ハーディ(ロジャー・テイラー)

ジョゼフ・マゼロ(ジョン・ディーコン)

エイダン・ギレン(ジョン・リード)

トム・ホランダー(ジム・ビーチ)

アレン・リーチ(ポール・プレンター)

マイク・マイヤーズ(レイ・フォスター)

アーロン・マカスカー(ジム・ハットン)

マシュー・ヒューストン(ラルリー・マレン・ジュニア)

ミシェル・ダンカン(シェリー・スターン)

ダーモット・マーフィ(ボブ・ゲルドフ)

クイーン「ボヘミアン・ラプソディ」トレーラー

クイーン「ボヘミアン・ラプソディ」トレーラー

1976年頃のクイーン

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます