この作品のファンって、物凄く多いと思うので、記事に取り上げるのも「今さら」という感がなきにしもあらず、ですが。。。

「ゴスペル」や「アカペラ」のブームに火を点けただけあって、この映画、理屈抜きに楽しい!

「聖職者」と「ヤクザの情婦兼三流シンガー」の意外な組み合わせで、しかもストーリーは単純明快なのがいいですね。

ウーピー・ゴールドバーグのコミカルな味が思いっきり楽しめます。

ウーピー・ゴールドバーグ(左)とハーヴェイ・カイテル(右)

ビル・ナン(左)とウーピー・ゴールドバーグ(中)

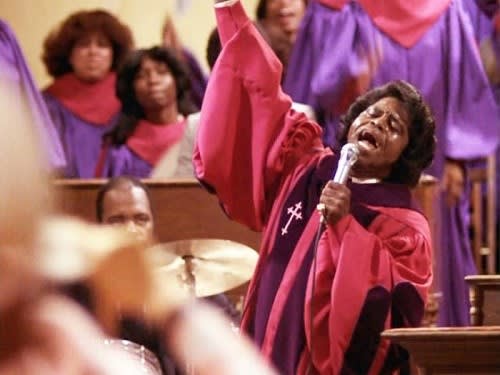

ストーリーの面白さはもちろんですが、やっぱり聖歌隊のシーンには圧倒されますね~

あれだけひどかった聖歌隊が、ウーピーが加わわっただけで素晴らしく上達するくだり、そこだけでも気持ちがユカイになります。

それに、アレンジといい、選曲といい、観ているこちらがちゃんと「ノレる」ものを見せて、聴かせてくれますね。

左から キャシー・ナジミー、ウーピー・ゴールドバーグ、ウェンディ・マッケナ

劇中歌は「ヘイル・ホーリー・クイーン」、「マイ・ガイ」、「アイ・ウィル・フォロウ・ヒム」など。

メドレーっぽくアレンジした「ヘイル・ホーリー・クイーン」で、教会のアシスタントの少年がノッてきた様子や、街の不良が歌声に惹かれて教会を覗くところなんか、キュンキュンしてしまいます。

フィナーレの「アイ・ウィル・フォロウ・ヒム」の、なんてカッコいいこと!歌い終わってからのローマ教皇のスタンディング・オベーションがチャーミング!

ちなみにこの曲は、1963年にリトル・ペギー・マーチが歌ってビルボード1位の大ヒットを記録しています。

ウーピーのパワフルな歌、小気味良いな~。

そして、ウェンディ・マッケナの歌いっぷり(ただしアンドレア・ロビンソンによる吹き替え)、これがまたソウルフルでカワイイんだ。

この吹き替えに関して、ウェンディは「もちろん歌えるわ、と言って歌ったら恥をかいた」「口パクならまかせてよ」とコメントしているそうで、それもまたお茶目でカワイくないですか? このコメントで、ぼくは却ってもっとウェンディが好きになっちゃいました。

この『天使にラブ・ソングを…』って、観る側にアクションを起こさせるだけのエネルギーに満ちてると思うんです。

この作品を見て歌ってみたくなった人や、実際にコーラスを始めた人、とても多いはずですよ。

ぼくだって、歌のシーンでは、知らず知らず体が動いてたもんな~

『パート2』の方は、ウーピーが少々「善人」に描かれすぎているので、本来の奔放でヤンチャなところが影をひそめてしまっているのがちょっと物足らないんですが、それでもやっぱりコーラスのシーンはカッコいい。

とくに、「オー!ハッピー・デイ」のライアン・トビーのソロで背筋をゾクゾクさせた人、たくさんいるんじゃないかな。

音楽の持つ凄い力を身近に感じさせてくれるこのような映画、もっともっと作って欲しいです。

◆天使にラブ・ソングを・・・/Sister Act

■1992年 アメリカ映画(日本公開1993年)

■製作会社

タッチストーン・ピクチャーズ

■配給

ブエナ・ビスタ・ピクチャーズ

■監督

エミール・アルドリーノ

■音楽

マーク・シャイマン

■出演

ウーピー・ゴールドバーグ(デロリス・ヴァン・カルチィエ/シスター・メアリー・クレランス)

マギー・スミス(修道院長)

ハーヴェイ・カイテル(ヴィンス・ラ・ロッカ)

キャシー・ナジミー(シスター・メアリー・パトリック)

ウェンディ・マッケナ(シスター・メアリー・ロバート)

メアリー・ウィックス(シスター・メアリー・ラザラス)

ローズ・パーレンティ(メアリー・アルマ=ピアノ担当シスター)

ビル・ナン(エディー・サウザー警部)

ジョゼフ・メイハー(オハラ司教)

ロバート・ミランダ(ジョーイ=ヴィンスの部下)

リチャード・ポートナウ(ウィリー=ヴィンスの部下)

ジーン・グレイタック(ローマ教皇)

■上映時間

100分

これ、もう掛け値なしに面白い

最初に見た時からこの作品のファンです 。

。

ストーリーにも、登場人物にも、めっちゃ親近感を覚えてしまいました。

ドク(左)とマーティ

大ヒットした作品なので、ご存知の方も多いでしょうね。

高校生のマーティは、友人である科学者のドクが作ったタイム・マシーンで1985年から1955年の世界へ行くハメになってしまいます。そこで自分の両親になるはずのロレインとジョージに出会いますが、はからずもマーティはふたりの出会いを邪魔してしまい、さらに困ったことに、ロレインはマーティに恋してしまうのです。

このままではロレインとジョージは結ばれず、そうなると未来の世界に自分は出現しないことになってしまうので、なんとかロレインとジョージを結び付けようと悪戦苦闘しながら、1955年のドクの協力で未来に戻る方法を見つけようとするのです。

ジェニファー(左)とマーティ

出演者をはじめ、スタッフのみんなが遊び心たっぷりに楽しみながら作ったような雰囲気がいいですね~。

タイムマシーンを扱う作品は、パラドックスの処理に頭を痛めるところでしょうけれど、この映画は、少々の矛盾なんかどうでもいいと思えるくらい面白かった!

浮世離れした科学者ドクのトボケた味や、内気なジョージ、乱暴者だけどどこかぬけているビフなど、脇役のキャラクター設定もなんともいえずハマってますね。

ビフとその子分たち 左から マッチ、ビフ、スキンヘッド、3-D

左から スキンヘッド、マーティ、ビフ、マッチ、ジョージ、3-D

ストーリーの展開がテンポよく計算され尽くしている感があるので、とても小気味よく、わかりやすいです。

それとなく張り巡らされている伏線が後半になって回収されていくときの気持ち良さときたら

画面から伝わる雰囲気が明るいのも、観ているうちに自分の気持ちがオープンになっている理由です。

また、「大根役者のレーガン」がのちの大統領になると聞いた時の反応、ヴァン・ヘイレンの曲を異星人の操る武器に見立てたところなどなど、小さなギャグが満載なのも楽しい。

ジョージ(左)とロレイン

主題歌「パワー・オブ・ラヴ」を歌っているのはヒューイ・ルイス。

この曲の大ヒット(全米1位)で、彼とそのバンド「ザ・ニュース」は世界的な大ブレイクを果たします。

ちなみにヒューイは、冒頭のオーディションの場面で審査員役としてカメオ出演もしています。

音楽好きのぼくにとっては、後半のダンス・パーティの場面は目を離せないところです。「ジョニー・B・グッド」を演奏するマイケル・J・フォックスの、まるで実際に弾いているかのような熱演ぶり、お見事です!

これはチャック・ベリー、ジミ・ヘンドリックス、エドワード・ヴァン・ヘイレンなどの、歴代の名ギタリストの演奏ぶりのオマージュにもなっているところがニクいですね~。

手をケガしてギターを弾けなくなっているメンバーのひとりが、マーティの演奏に興奮していとこに電話をします。

「おまえ新しいサウンドを求めてただろ?こいつを聴けよ!」と。

そのいとこというのが、なんとロックン・ロールの元祖であるチャック・ベリーだった、という設定にはウケました。もう降参、って感じです。

ちなみに、チャック・ベリーのトレード・マークともなった内股(ダック・ウォーク)での演奏、そもそもあれはブルース・ギタリストのTボーン・ウォーカーが始めたとか、あまりの熱演でチャック・ベリーのベルトが切れてしまい、ズボンがずり落ちないようにするための苦肉の策だった、などの説があるそうです。

「バック・トゥ・ザ・フューチャー」はパート3まで製作されましたが、数年前には「パート4が制作される」という噂が飛び交ったこともあったようです。

現在マイケル・J・フォックスは難病と闘いながら著述活動などを行っているようですね。

彼が再び本格的な俳優活動ができるよう祈っています。

◆バック・トゥ・ザ・フューチャー/Back to the Future 1985年アメリカ映画

■公開

アメリカ1985年 日本1985年

■配給

UIP

■監督

ロバート・ゼメキス

■脚本

ロバート・ゼメキス、ボブ・ゲイル

■製作総指揮

スティーヴン・スピルバーグ、キャスリーン・ケネディ、フランク・マーシャル

■音楽

アラン・シルヴェストリ

■主題歌

「The Power of Love」 ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース

■撮影

ディーン・カンディ

■出演

マイケル・J・フォックス (マーティ・マクフライ)

クリストファー・ロイド (エメット・"ドク"・ブラウン博士)

トーマス・F・ウィルソン (ビフ・タネン)

リー・トンプソン (ロレイン・ベインズ・マクフライ)

クリスピン・グローヴァー (ジョージ・マクフライ)

クローディア・ウェルズ (ジェニファー・パーカー)

ジェームズ・トールカン (ジェラルド・ストリックランド先生)

ウェンディ・ジョー・スパーバー (リンダ・マクフライ)

マーク・マクルーア (デヴィッド・マクフライ)

J・J・コーエン (スキンヘッド)

ケイシー・シーマツコ (3-D)

ビリー・ゼイン (マッチ)

ドナルド・フュリラブ (ゴールディーが働くカフェの主人ゴールディ・ウィルソン)

ノーマン・アルデン (ルー・カルザース)

ジョージ・ディセンゾ (サム・ベインズ)

フランシス・リー・マッケイン (ステラ・ベインズ)

ハリー・ウォーターズ・Jr (チャック・ベリーのいとこ、マーヴィン・ベリー)

ウィル・ヘア (農場の持ち主オーティス・ピーボディ)

ヒューイ・ルイス (審査員の教師)

ほか

■上映時間

116分

子供のころ、年末年始の深夜にテレビで放映される名作映画を見るのが、とても楽しみでした。

今と違って家庭用ビデオやレンタルショップなんてありませんでした。

映画を観る機会なんてそうそうあるものではなく、せいぜいテレビで映画番組を観るくらいだったなあ。

小学校の頃にやっていた映画番組は、月曜(月曜ロードショー)、水曜(水曜ロードショー)、金曜(ゴールデン洋画劇場)、土曜(土曜映画劇場)、日曜(日曜洋画劇場)。週に5日もあったんですね。

番組がはじまるのは夜の9時からでしたが、9時には就寝、というのは厳しく決められていて、特別なことでもない限り夜更かしは許して貰えなかったんです。

夜更かしを大目に見られていたのが、年末年始でした。

その時期になると、連日深夜に名作映画が放送されるんです。

だから、有名な映画や有名な俳優の名前を新聞のテレビ欄で見つけると、「早く夜中にならないかなぁ~」なんてことを考えたものです。

夕方以降、時間の経つのがなんと遅く感じられたことか。

その年末の深夜にテレビで見たのが、「太陽がいっぱい」です。

意表をついた結末にはとってもショックを受けました。

そしてだいぶ年を取った今でも、この作品を繰り返し見ています。

まったく色あせない、素晴らしい映画だと思います。

マリー・ラフォレ(左)、アラン・ドロン(右)

モーリス・ロネ(左)、アラン・ドロン(右)

色鮮やかに映し出されるナポリ、モンジベロなどの街、真っ青な海、まぶしい太陽・・・。

風景だけでもとっても印象に残ります。

ニーノ・ロータによる物悲しさを秘めたテーマ曲も、映像にぴったりマッチしてますね。

アラン・ドロンを見て、子供心にも「こんなハンサムな人がいるんだ」と驚きました。

いや、「驚いた」なんて生易しいものじゃなかった。一種の衝撃でしたね。

そしてマリー・ラフォレの大きくて美しい瞳にもウットリしたものです。

とっても毅然とした目をしてるんですねぇ、マリーは。

この時の彼女は、なんとまだ18歳! それであんな雰囲気を出すなんて、これまた衝撃です。

もし一緒にいたとしても、きっとぼくは気おくれして、アプローチどころか絶対に声すらかけられないと思いますね。

マリー・ラフォレとアラン・ドロン

たいへん有名な作品です。

映画史上に残る名作だと思います。

ぼくが惹き込まれたのは、フィリップを殺してからのトムの行動です。

完全犯罪を目論んで一瞬だけ成功の美酒を味わうのですが、同時にそれは破滅へと向かっていることでもあります。

「才走る」という表現がぴったりのトムを、ドロンが好演していますね。

第二の殺人を犯した直後、平然とチキンを平らげるところでは、二度と引き返すことができない暗い深みにどっぷりはまるトムの心情、そしてトムの持つ冷酷さがよく出ていたように思います。

完全犯罪成功の美酒に酔うアラン・ドロン。このあと思わぬどんでん返しが。

それから、何もかも見通しているようなリコッティ刑事の目つきも鮮明に記憶に残りました。

小さい頃ワルイことをして、それがバレるのがこわくて、ウソをついたり隠そうとしたりしますが、内心いつバレるかヒヤヒヤしますよね。ぼく、この映画を見ると、そういう気持ちを思い出すんです(笑  )

)

ちなみにこの映画の原題「Plein Soleil」の意味は、「お天道さま(神さま)は見ているよ」、つまり「悪事は隠せない」というニュアンスなんだそうです。

左から モーリス・ロネ、マリー・ラフォレ、アラン・ドロン

◆太陽がいっぱい/Plein Soleil

■公開

フランス 1960年3月10日

日 本 1960年6月11日

■製作

フランス=イタリア合作

■監督

ルネ・クレマン/Rene Clement

■音楽

ニーノ・ロータ/Nino Rota

■原作

パトリシア・ハイスミス/Patricia Highsmith 『才人トム・リプリー君』/The Talented Mr. Ripley

■出演者

アラン・ドロン(トム・リプリー)

マリー・ラフォレ(マルジュ・デュヴァル)

モーリス・ロネ(フィリップ・グリーンリーフ)

ビル・カーンズ(フレディ・マイルズ)

エルヴィーレ・ポペス(ポポヴァ夫人)

エルノ・クリサ(リコルディ刑事)

フランク・ラティモア(オブライエン)

ネリオ・ベルナルディ(ボルディーニ)

ニコラス・ペトロフ(ボリス)

ジャクリーン・ドカエ(イングリッド)

ロミー・シュナイダー(フレディの連れの女性:カメオ出演)

■上映時間

118分

映画の魅力のひとつは、観客を別世界に連れて行ってくれるところだと思うんですが、その意味では最高に魅力的な映画のひとつが「ローマの休日」です。

公開から50年以上もたっているのに、ちっとも色あせていない、みずみずしい作品ですね。名作中の名作です。

とにかくオードリー・ヘップバーンが演じる「アーニャ」のなんて可憐で、愛らしいこと! 溌溂としていて、爽やかで、無邪気で。

「アン王女」を演じている時は、わがままで、毅然としていて、高貴で、気品があって。

もう、オードリーの魅力満載の作品ですね。

とにかく、観ているうちに虜になってしまいました。

新聞記者ジョー(G・ペック)、ジョーの友人アーヴィング、アーニャことアンの三人が巡る名所の数々も、映画の見どころと言えるでしょう。自分の部屋にいながら、ローマの雰囲気をたっぷりと味わうことができます。

★サンタ・マリア・イン・コスメディン教会…有名な「真実の口」があります。ジョーのいたずらでびっくりするアーニャが、また愛らしい。

★トレヴィの泉…アン王女が髪を切る美容室がこの泉の横にある、という設定です。映画では子供たちが噴水の中で遊んでいますが、現在は水の中に入ると罰金を取られるそうです。

★セプティミウス凱旋門…ジョーが、道端で眠りこけているアン王女を見つけたところです。

★スペイン広場…この映画で有名になった場所です。アイスクリームを食べるアンに、偶然の再会を装ったジョーが声をかける場面でしたね。

★そのほか、コロッセオ、サン・ピエトロ寺院、サンタンジェロ城、ヴェネツィア広場、共和国広場、ブランカッチョ宮殿などを見ることができます。BRAVO!

アーニャとジョーの掛け合いも、楽しい。

アーニャの、気の強さと素直さが同居しているところが、また可愛いんです。

市井に通じていて抜け目のないところがいかにも新聞記者らしいジョーですが、アメリカ人らしく陽気で、紳士で、何よりスマートですね。

このふたりのやりとりが、なんとも愉快で微笑ましい。

物語りの筋立ては明瞭で、エピソードも面白い。

髪をカットしてもらうアーニャ、ベスパの二人乗り、ダンスパーティでの大立ち回りなど、有名なシーンがたくさん出てきます。

いつの間にか恋におちる二人ですが、アーニャはある刻限までには帰らねばならない。これは「シンデレラ」のバリエーションであると見ることができるかも。

そしてなんといっても、別れ際のキスシーンと、クライマックスの記者会見のシーン。

何度見ても感動します。

アン王女として記者会見に現れたアーニャは、ジョーとアーヴィングの姿を見た瞬間、さすがに少し動揺します。

ジョーのまっすぐな眼差しが印象的です。

きっと、新聞記者としてではなく、ジョー自身として一緒に過ごした自分の気持ちに悔いがないからでしょう。

アンは、記者団の「一番心に残った都市は?」の質問に、型通り答えようとします。ところが不意に晴れやかな顔つきになり、きっぱり答えるのです。

「ローマです」と。

アンが記者たちと挨拶を交わす場面の、ジョーの振る舞いも小粋で洒落ていますね。そして、ジョーとの握手を終えた瞬間のアンの表情、胸を打たれます。二度と顔を見ることがないであろう寂しさに耐えているんでしょう。

最後にアンは、全員を見渡して満面の笑みを浮かべますが、それは何かを強く自分に言い聞かせているような、何かに踏ん切りをつけているかのような、そんな笑顔です。

近づけば触れられる距離にいる二人なんですが、その間には、目に見えず、破ることのできない厳然とした隔たりがあるのがもどかしいです。

最後までじっと会見場にたたずんでいたジョーの胸のうちは、ほんとうは彼にしかわからないのかもしれません。

この物語の後日譚、どんなふうなんでしょうか。今だったら、王族と一市民が結婚することも珍しくないんですがねぇ。 このまま、というのは話としては美しいんですけれど・・・。

自立した考えを持つアン王女ならば、自分の意思を通して欲しいなあ。

でもジョーは、高貴な世界に自ら喜んで入るような人物には見えませんよね。

むしろアンが、王族を離れてジョーの元にゆく、と考えた方が自然かもしれませんね。

ジョーの友人の気のいいカメラマン、アービングを演じたエディー・アルバートは、今年5月26日に亡くなりました。ご冥福をお祈りします。

左からエディー・アルバート、オードリー・ヘップバーン、グレゴリー・ペック

◆ローマの休日/Roman Holiday 1953年アメリカ映画

■公開

アメリカ1953年 日本1954年

■配給

パラマウント映画

■監督

ウィリアム・ワイラー

■脚本

ダルトン・トランボ、イアン・マクレラン・ハンター、ジョン・ダイトン

■原案

ダルトン・トランボ

■音楽

ジョルジュ・オーリック、ヴィクター・ヤング

■撮影

アンリ・アルカン、フランツ・F・プラナー

■出演

グレゴリー・ペック (ジョー・ブラッドレー)

オードリー・ヘップバーン (アン王女=アーニャ・スミス)

エディ・アルバート (アービング・ラドヴィッチ)

ハーコート・ウィリアムズ (大使)

マーガレット・ローリングス (ヴェアバーグ伯爵夫人)

パオロ・カルリーニ (理髪師マリオ・デラーニ)

トゥリオ・カルミナティ (プロヴノ将軍)

ハートリー・パワー (ヘネシー支局長)

クローディオ・エルメリ (ジョヴァンニ)

アルフレッド・リゾ (タクシー運転手)

パオラ・ボルボニ (アパートの家政婦)

ローラ・ソラリ (ヘネシー支局長の秘書)

ゲレラ・ゴリ (靴屋)

ほか

■上映時間

118分

伝記映画というものは、数十年ぶんの時を2時間ほどに詰め込むために、かえって印象が薄くなったりするものだけれど、これは、「スターの伝記映画」としてではなく、悩みや葛藤に満ちたひとりの人間の生き様を描いているドラマとして見ることができたので、見終えた後に残る印象はどこか重厚な趣があって、満足できるものだった。

ジェイミー・フォックス

自分にとっての障壁を受け入れることができず、なにかで自分の気持ちをごまかそうとするのは、誰しも同じだ。だからこそ、葛藤に苦しみつつ生きてゆくレイに共感できるのだろう。

ヘロインや女で気持ちをごまかしながらも、音楽に対して真摯であろうとする人間臭い姿勢には、やはり共感と感動を覚える。

心の中の母と対話するレイが、自分の苦しみを母にさらけ出す場面には泣ける。

亡き母がレイに教えたこと、それは前向きに、自分の力で生き抜いていくことにほかならない。

レイの場合、盲目であることと、心に傷を抱えること、黒人であることが大きく彼の前に立ちはだかっている。しかし、母の強い教えが、のちに精神的などん底に落ちるレイを支えることになるのだ。

そして、もしかするとそれは、映画を見たぼくをも支えてくれることになる言葉なのかもしれない、などと考えてしまった。

ケリー・ワシントン(左)とジェイミー・フォックス

ふんだんに演奏シーンがあるのは、やはりうれしい。

とくに、ジャム・セッション風にインプロバイズする「What'd I Say」の演奏シーンでは、即興で音を作ってゆくことの面白さや戸惑いがよく感じられて、なんだか楽しかった。

そしてジェイミー・フォックスの大熱演が素晴らしい。

ジェイミーは3歳でピアノを始め、大学やジュリアード音楽院で音楽を学んだミュージシャンでもあるだけに、演奏シーンの迫力には圧倒される。

それにも増しての演技力。レイ・チャールズ本人がジェイミーに「君はぼくの後継者だ」と絶賛したほどだ。

残念ながらレイ・チャールズは、映画が公開された2004年の映画公開前の6月10日に、肝臓ガンのため73歳で亡くなっている。

決してスターの華やかさにスポットを当てた作品ではない。でも、ひとりの人間の人生を通じて、生きていくことについて考えさせてくれる映画なんだと思う。

レイ・チャールズ(左)とジェイミー・フォックス

◆レイ/Ray

■公開

2004年

■製作国

アメリカ

■監督

テイラー・ハックフォード/Taylor Hackford

■音楽

レイ・チャールズ/Ray Charles

クレイグ・アームストロング/Craig Armstrong

■撮影

パヴェル・エデルマン/Pawel Edelman

■出演

ジェイミー・フォックス/Jamie Foxx (レイ・チャールズ)

ケリー・ワシントン/Kerry Washington (テラ・ビー・ロビンソン)

レジーナ・キング/Regina King (マージー・ヘンドリックス)

クリフトン・パウエル/Clifton Powell (ジェフ・ブラウン)

ボキーム・ウッドバイン/Bokeem Woodbine (ファットヘッド・ニューマン)

ハリー・レニックス/Harry Lennix (ジョー・アダムス)

アーンジャニュー・エリス/Aunjanue Ellis (メアリー・アン・フィッシャー)

シャロン・ウォーレン/Sharon Warren(アレサ・ロビンソン=レイの母)

カート・フラー/Kurt Fuller (サム・クラーク)

デヴィッド・クラムホルツ/David Krumhpltz (ミルト・ショウ)

カーティス・アームストロング/Curtis Armstrong (アーメット・アーティガン)

リチャード・シフ/Richard Schiff (ジェリー・ウェクスラー)

リック・ゴメス/Rick Gomez (トム・ダウド)

ウェンデル・ピアース/Wendell Pierce (ウィルバー・ブラスフィールド=ローウェル・フルソン・バンドのマネージャー)

クリス・トーマス・キング/Chris Thomas King (ローウェル・フルソン)

ロバート・ウィズダム/Robert Wisdom (ジャック・ローダーデイル=スウィング・タイム・レコード社社長)

テレンス・ダッシュオン・ハワード/Terrence Dashon Howard (ゴッシー・マッギー)

デニース・ダウス/Denise Dowse (マーリーン・アンドレ=「ロッキング・チェア」のマダム)

ワーウィック・デイヴィス/Warwick Davis (オベロン=「ロッキング・チェア」の司会者)

ラレンズ・テイト/Larenz Tate (クインシー・ジョーンズ)

パトリック・ボーショー/Patrick Bauchau (ハッカー医師)

C. J. サンダース/C. D. Sanders (子供時代のレイ・チャールズ)

ターロン・ベル/Terrone Bell (ジョージ・ロビンソン=レイの弟)

■上映時間

152分

奇妙奇天烈な顔芸(って言っていいのかな)と、おバカなギャグで売り出したジム・キャリー。

とにかく、バカさ加減のケタが違います。とくに「エースにおまかせ」や「マスク」のキチガイじみた芸風では大笑いさせてくれました。

しかし「ライアー、ライアー」あたりからただのコメディアンではないことを示してくれています。本人も、「ライアー~」については、「やっと人間らしい役を貰えたよ(笑)」と言っています。

その「ライアー~」以降のジム・キャリーですが、例えばヒューマニズムとか、人間の生き様とか、そういうものを訴えかける作品に積極的に取り組んでいるように見えます。

この「マジェステック」は、第二次世界大戦後、実際にハリウッドを吹き荒れた「赤狩り」の時代を場面に借りて、薄れつつあるアメリカの良心を見直そうと訴えかけているような気がします。

右傾向の強まる昨今の横暴なアメリカに対しての批判は強まるばかりですが、おそらくこの映画は、それに対する警鐘を鳴らそうとしているのでしょう。

この作品のクライマックスでは、主人公ピーター(ジム・キャリー)に、合衆国憲法修正条項第1条を例にあげさせて、真の自由とは何か、米国の良心とは何か、ということを堂々と語らせています。

そうです、「Majestic」という単語には「堂々とした」とか、「荘厳な」という意味があるのですね。

ストーリーの設定には「大人のメルヘン」がほどよくちりばめられているような気がします。メルヘンチックなところがありながら、決して浮世離れしていません。そういうところも好感をもって見ることができた理由かな。

ただ、いわゆる「ノンポリ」だったピーターが信条を持つに至るまでのエピソードの積み重ねは、良くも悪くも、いかにもアメリカ映画的だと思いました。

「大人のメルヘン」といえば、この作品の監督であるフランク・ダラボンは、監督としては寡作で知られていますが、彼の撮った3つの映画(「ショーシャンクの空に」「グリーン・マイル」「マジェスティック」)はいずれも寓話性のある大人のメルヘンなんじゃないかな、と思っています。どこかウェットで、ひしひしと人情味を感じるというか、、、だからこそ観終えた後いつまでも余韻に浸っていられるんじゃないでしょうか。

第二次世界大戦で多くの若者を失い、火が消えたようになってしまった小さな町ローソン。

戦地から帰って来ない愛する息子ルークを、心のどこかで待ち続けながら寂しく暮らすハリー。

偶然によるピーターの出現で、町は活気を、ハリーは生きる喜びを取り戻します。

そして蘇った映画館「マジェスティック」。

ルークの喪失によって消えた希望の灯を、はからずもピーターが再び灯すのですね。

そして、音楽好きのぼくにとっては、ルークと間違えられた記憶喪失のピーターが、帰還を祝うパーティで無理やりピアノを弾かせられるシーンが、たいへん印象に残っています。

町の音楽教師・アイリーンが、ピーターに、リストの「ハンガリー狂詩曲第2番」を弾かせて、記憶を取り戻させようとやっきになるのですが、ピーターは自分がピアノを弾けるかどうかすら覚えていないので、おそるおそる鍵盤に触れてみるだけで、全く期待に応えられません。

会場を埋め尽くした町の人々の顔に失望の色が浮かんできます。しかし、困惑しながら鍵盤を探っていたピーターは、ある音を押さえたのがきっかけとなって何かを思い出し、見事にジャズを弾きこなしてみせるのです。

ここで聴かれるピアノが、実によくスウィングするブギウギ調で、素晴らしいグルーヴを出しています。

ちなみに、このパーティの場面で、友人のスペンサーの吹くクラリネットも、1930~40年代のスウィング・ジャズが好きな人なら、とても心地よく聴けることでしょう。

◆マジェスティック/The Majestic

■公開

アメリカ 2001年12月

日 本 2002年6月

■製作国

アメリカ

■監督

フランク・ダラボン

■音楽

マーク・アイシャム

■撮影

デヴィッド・タッターサル

■出演

ジム・キャリー(ピーター・アプルトン/ルーク・トリンブル)

マーティン・ランドー(ハリー・トリンブル)

ローリー・ホールデン(アデル・スタントン)

デヴィッド・オグデン・スティアーズ(スタントン医師)

ジェイムス・ホィットモア(スタン・ケラー)

ジェフリー・デマン(アーニー・コール町長)

ロン・リフキン(ケヴィン・バナーマン:ピーターの顧問弁護士)

アレン・ガーフィールド(レオ・クーベルスキー:ピーターのエージェント)

アマンダ・デトマー(サンドラ・シンクレア)

ブレント・ブリスコー(セシル・コールマン保安官)

チェルシー・ロス(エイブリー・ワイアット)

マット・G・ウィーンス(スペンサー・ワイアット)

メイベル(キャスリーン・デント:食堂の女主人)

ボブ・レファート(カール・バリー)

カール・レファート(ブライアン・ハウ)

ジェリー・ブラック(エメット・スミス:「マジェスティック」のスタッフ)

スーザン・ウィリス(アイリーン:「マジェスティック」のスタッフ、ルークのピアノ教師)

ボブ・バラバン(エルヴィン・クライド院内顧問)

ハル・ホルブルック(ドイル議員)

フランク・コリソン(召喚状を渡すFBI)

ブルース・キャンベル(劇中劇の探検家「ローランド」)

マット・デイモン(ルーク・トリンブルの声) etc・・・

■上映時間

152分

昨夜、「Shall We ダンス?」という映画、見ました。

映画好きの方からは、

「ええええっっ今ごろぉ~? なーにやってたんですか!」とお叱りを受けそうですね。

「リチャード・ギアのもなかなかいいでしょ?」

・・・いえいえ、周防正行監督版です、すんません、、、

草刈民代

でもですね、この映画見て思いました。

低迷が続いていると長らく言われている日本映画界ですが、

映画に関してはシロウトのぼくが言うのもなんなんですが、

こういう映画が撮れるのなら、日本映画の未来は明るいんじゃないか、と。

(事実、ここ数年の日本映画で、見ごたえのあるものが増えている気がします)

役所 広司

だって、すごく楽しくて 、ホロリとさせられて

、ホロリとさせられて 、考えさせられて

、考えさせられて 、面白かったんです

、面白かったんです 。

。

物語の流れや設定、人物描写にムリがなくて、とても納得、共感できました。

心が温まりました。

すてきな映画だと思いました!。

もとは電車の中から偶然見かけた舞に魅かれてダンス教室を訪ねる杉山ですが、次第にダンスそのものを好きになってゆきます。

ダンスを好きになるにしたがって、杉山の中に(もともとあったのかもしれませんが)毅然とした、というか、一本筋が通ったところが徐々に見えてくるのが、魅力的であり、微笑ましくもあるんです。

ある理由から好きなはずのダンスに対して素直になれない舞、コンプレックスから抜け出したいためにダンスを習っている青木や田中、すぐに憎まれ口を叩くが、実は亡き夫への思いをダンスに重ねて生きる糧としている豊子。

それぞれが素直にダンスに向き合う瞬間の、熱い空気。

好きならばうまいとかへたとか、とりあえずそんなことはどうだっていいじゃないか。

ただただ夢中で音楽に体をゆだね、ひたすら好きなダンスに没頭する。

ダンスを通じて登場人物の心が解放されるにしたがい、見ているぼくの気持ちの中にも元気が満ちてきます。

そして好きだからこそ、もっと好きになるために、もっと生きている実感を味わうために、自分のダンスを磨く。

これなんですよね。

竹中直人

渡辺えり子

草村礼子

この映画は、話題の「スウィング・ガールズ」と同じく、「全くの初心者がふとした縁であるジャンルに足を踏み入れ、いつの間にか深く傾倒してゆく」という物語を持っています。

「話題になってたなあ」という程度の認識で、正直あまり期待せずに、時間つぶしのつもりで見たのですが、

見てよかったです。

この映画の影響で、古臭いイメージが染みついていた「社交ダンス」が見直されるきっかけにもなりましたね。

ぼくもダンスしてみたくなりましたよ。

ボク英語解れへん

Shall We Dance ?

Shall We Dance ?

◆Shall We ダンス?

■公開

日本 1996年

アメリカ 1997年

■製作国

日本(配給 東宝)

■監督・脚本

周防 正行

■製作総指揮

徳間 康快

■音楽

周防 義和

■撮影

栢野 直樹

■出演

役所 広司(杉山正平)

草刈 民代(岸川 舞)

竹中 直人(青木富夫)

渡辺えり子(高橋豊子)

草村 礼子(田村たま子)

柄本 明(三輪徹)

原 日出子(杉山昌子)

仲村 綾乃(杉山千景)

田口 浩正(田中正浩)

徳井 優(服部藤吉)

本木 雅弘(木本弘雅:トップクラスのダンサー)

清水 美砂(歌姫ナツコ)

森山周一郎(岸川良:舞の父)

香川 京子(岸川恵子:舞の母)

宮坂ひろし(倉高健:通称マッチョ)

河内 ゆり(北条まりか:元青木のパートナーで、倉高のパートナー)

鷹西 美佳(西鷹:ダンスホールのダンス教師)

本田博太郎(さよならパーティーの司会者) etc・・・

■上映時間

136分

「破滅的な生き方」を認めるタイプです、ぼくは。

でも、それは、単にやりたい放題のムチャクチャな人生を送ることではなくて、安定した生活や平穏な日常よりも、自分の本当にやりたいこと、生き方を貫くことだ、と自分では捉えています。

この映画は兄フランク(ボー・ブリッジス)と弟ジャック(ジェフ・ブリッジス)の売れないツイン・ピアノ・ユニットと、ボーカリストのスージー(ミシェル・ファイファー)の物語です。

大向こうを唸らせるような作品ではないかもしれないけれど、ぼくにとっては心にしみいるような、せつなくて甘酸っぱい映画です。

左から ボー・ブリッジス、ミシェル・ファイファー、ジェフ・ブリッジス

兄フランクは、ミュージシャンという不安定な世界で生きていながら、安定を大切に考えるタイプ。だからたとえつまらない仕事であっても契約した以上はきちんとこなし、温かい家庭を守っていくことに責任感を持っていて、そういう生き方に喜びを見出しています。

弟のジャックは兄とは対照的です。寡黙でハンサム、抜群の腕前をもつ天才肌のピアニスト。

女性にはモテるし、淡々と仕事をこなして、一見気ままな独身生活を楽しんでいるように見える。でも本当は同じアパートに住む女の子以外は誰にも心を開かない。実はやりたい音楽があるのだけれど、それを隠して意に沿わない音楽を演奏している。そしてそのギャップに内心苦しんでいます。

このふたりは仕事が減りつつあることに危機感を抱き、ユニットに歌手を加えることを決意します。

オーディションの末、選ばれたのがミシェル・ファイファー演じるスージーです。気が強く、強烈な個性を持ってはいますが、内面には寂しさを隠している女性です。

で、このスージーがとても魅力的!

悪態のつき方ひとつ見ても頭の回転の速さが伺えます。

はっきりとした自分の人生観を持っているがゆえに自分の非力さも痛感していて、そのためたくさん傷ついてきている、そんな女性です。

で、スージーの歌う歌がまたカワイイ。歌を通じて自分の気持ちを打ち明けようとしているような、そんな歌いっぷりです。

映画の中では「More Than You Know」「Feelings」「Can't Take My Eyes Off You(君の瞳に恋してる)」などを歌ってくれてます。エンド・ロールでは「My Funny Valentine」も聴くことができます。一聴の価値はあると思いますよ。

売れないバンドマンの悲哀が感じられる映画ですが、ジャックの、「本当はジャズに没頭したい、けれど食べていくためには我慢してヒット・ナンバーも弾き続けなければならない」という葛藤が高じて、兄フランクと次第に対立してゆくようになる様子、せつないです。

そしてジャックとスージーの恋。

反発を感じながらも実は似たもの同士なんでしょうね。自分の道を歩いて行こうとするスージーを見て自分が惨めに思えるジャックだけど、最後はジャック自身も自分の道を進もうとします。

ぼくはジャックの自分の人生に対する葛藤に一番惹かれました。

そして、なによりも、この映画の持つ雰囲気が好きです。ジャズの歴史や音楽性を含めた少し重くて陰影のある、そんな雰囲気を映像で表しているように思えるのです。

この映画の音楽担当はデイブ・グルーシン。

劇中では、「Prelude To A Kiss(キスへのプレリュード)」、「10Cents A Dime」、「Moonglow」、「Solitude」、「Makin' Whoopee」など、たくさんのジャズ・ナンバーが楽しめます。

また劇中で兄弟という設定のジェフ・ブリッジスとボー・ブリッジスは実の兄弟です。

どうりで息の合った演技を見せてくれるわけです。

◆恋のゆくえ ファビュラス・ベイカー・ボーイズ/The Fabulous Baker Boys

■公開

1989年 アメリカ映画

■配給

20世紀フォックス

■製作総指揮

シドニー・ポラック

■製作

ポーラ・ワインスタイン

マーク・ローゼンバーグ

■監督・脚本

スティーヴ・クローブス

■音楽

デイヴ・グルーシン

■出演

ミシェル・ファイファー(スージー・ダイアモンド)

ジェフ・ブリッジス(ジャック・ベイカー)

ボー・ブリッジス(フランク・ベイカー)

ジェニファー・ティリー(モニカ・モラン)

エリー・ラーブ(ニーナ)

デイキン・マシューズ(チャーリー)

ザンダー・バークレー(ロイド)

アルバート・ホール(ヘンリー)

デヴィッド・コバーン(獣医の受付の少年)

■上映時間

113分

【注:ネタバレあります】

「パニック映画」と呼ばれるジャンルがあります。

天変地異や不慮の大事故に遭遇した人々の、文字通り「パニック」状態を描くものです。

この種の映画の見どころは、多彩な出演者の顔ぶれ、不測の事態の時に出る人間の本性の描写、迫力ある災害のシーン、などでしょうか。

ぼくが「ポセイドン・アドベンチャー」に惹かれる理由は、ジーン・ハックマン演じる、主人公のスコット牧師のキャラクターにあります。

スコットはいわゆる「はみだし」牧師で、そのため教会から疎まれています。

彼は、「苦しい時、ただ神の助けを待つのではなく、助かるためにできる限りのことをしてこそ、神は助けの手を差し伸べて下さるのだ」という強烈な信条の持ち主です。

しかし教会は、これはキリスト教に対する無礼な批判だとして、スコットに遠い国での布教を命じます。つまり「左遷」させられるわけです。

スコット牧師の乗った豪華客船「ポセイドン号」は、ニュー・イヤーズ・イブのパーティの最中に津波に呑まれ、地中海で転覆します。このため、船の最上階にあったパーティ会場は一転して船の最深部となるのですが、ここからスコットの脱出劇が始まるのです。

スコットは自分の信条に従い、生き伸びるために最善を尽くそうとします。そのため、現場にじっととどまって救援を待つべきだ、とする人たちとことごとく衝突します。

しかしスコットは屈しない。決して信念を曲げません。

保守派、つまりスコットが言うところの「ただ神の助けを待っているだけ」の側の代表として描かれているのが、行動を共にはしているが、スコットに批判的なロゴ(アーネスト・ボーグナイン)です。

この二人の対立を、そのまま現代の社会に置き換えて見てみると、非常に興味深いものがあります。

もちろん、極限状態におけるヒューマニズムも見どころのひとつです。スコットと行動を共にする9人のうち、脱出行の途中で何人かが命を落とします。自分の命と引き替えにスコットを救う老婦人や、不測の事態で転落死したロゴ夫人などです。しかしそれでもスコットは信念を曲げない。最愛の妻を失って激高したロゴに詰め寄られても。

クライマックスでスコットは、自らの命を捨てて、最後の出口のドアを開きます。スコットの行動は彼の信念そのものだったことが、自身の死によってようやく証明される、辛いシーンです。

頑固そのものだったロゴも、スコットの死によってやっと彼の生き方を受け入れることができるわけですね。

見どころはアクション・シーンだけではない、深い作品だとぼくは思います。

登場人物の個性は、そのまま緊急時の人間が見せるいろいろな面を表しているのではないでしょうか。

そのなかでぼくはやはり、信念を貫くこと(エゴと紙一重、ということも含め)というか、妥協をしない生き方について一番考えさせられました。

もっとも共感したのがレッド・バトン演じるマーティンです。

普段は地味で目立たちませんが、こういう時にも普段どおりで、みんなを元気づける。自分もこうありたい、と思いました。

また、ロゴの描写によって表された内面もまた人間だれしも持っている一面。これを「良くないこと」とみなして、否定すべき人格のサンプルにしてしまってはならないと思います。

あまりにも有名な映画だと思うので、あらかたの筋を書いてしまいましたけれど、例え事前にストーリーを知っていたとしても、この映画の面白さは損なわれることがない、と思います。

おもな出演者で記念撮影

最後に、小さな話題をふたつ。

ひとつめ。さえない中年の独身男を好演したレッド・バトンズ(マーティン役)。日本人ミュージシャンの海外進出の先駆けとなった人のひとりに、ジャズ・シンガー兼女優のナンシー梅木がいますが、バトンズは梅木嬢がアカデミー助演女優賞を受賞した映画『サヨナラ』(1957年)で梅木嬢の相手役を務めています。

ふたつめ。この映画の原作者はポール・ギャリコです。イギリスのキャメル(Camel)というグループが、「スノウ・グース」というせつない小説を題材にした同名のアルバムを発表していますが、ギャリコは「スノウ・グース」の原作者でもあります。

◆ポセイドン・アドヴェンチャー/The Poseidon Adventure

■1972年 アメリカ映画(配給 20世紀フォックス)

■監督

ロナルド・ニーム

■脚本

スターリング・シリファント、ウェンデル・メイズ

■製作

アーウィン・アレン

■撮影

ハロルド・F・クレス

■音楽

ジョン・ウィリアムス、アル・カシャ、ジョエル・ハーシュホーン

■出演

ジーン・ハックマン(フランク・スコット牧師)

アーネスト・ボーグナイン(マイク・ロゴ警部補)

レッド・バトンズ(ジェームズ・マーティン)

キャロル・リンレー(ノニー・パリー)

ステラ・スティーブンス(リンダ・ロゴ)

ジャック・アルバートソン(マニー・ローゼン)

シェリー・ウィンタース(ベル・ローゼン)

パメラ・スー・マーティン(スーザン・シェルビー)

エリック・シーア(ロビン・シェルビー)

ロディ・マクドウォール(エイカーズ)

アーサー・オコンネル(ジョン牧師)

レスリー・ニールセン(ハリソン船長)

フレッド・サドフ(造船会社オーナー・リナーコス)

ジャン・アーヴァン(船医)

シーラ・マシューズ(看護婦)

■上映時間

117分

■原作

ポール・ギャリコ『ポセイドン・アドヴェンチャー』(1969年)

今日は昼前から買い物に行ってきました。

もちろんCDショップにも寄ってあちこちの棚を見ているうちに、「ピンク・フロイド ライヴ・イン・ポンペイ」と「ビル・エヴァンス ライヴ」の2枚のDVDが目にとまり、つい買ってしまいました。

お昼には、モダン焼き(うどん)と塩ダレのヤキトリという、縁日の屋台感満載のメニューで空腹を満たし、帰宅してからは心地よい眠気に身を任せるという、怠惰な日曜午後を満喫しています。

さて、先日は映画についての話を書いたということで、そのついでにもうひとつ映画の話でもしようと思います。

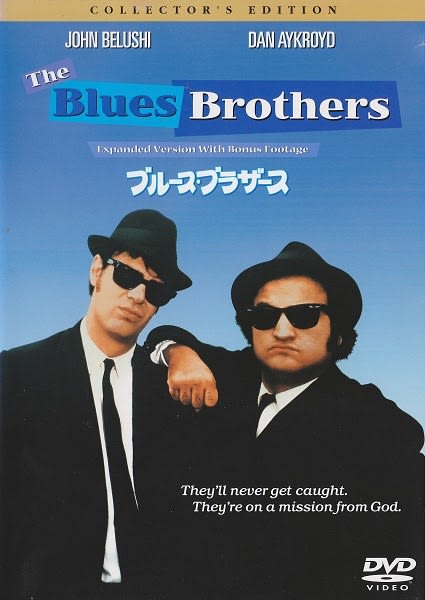

もし「一番好きな映画は何か」と問われたとします。

「一番」を選ぶなんてとても難しい作業ですが、少なくともその候補の中にためらうことなく入れるのが、「ブルース・ブラザーズ」です。

もう最高に好き! 最高に楽しい!

ベルーシ&エイクロイド

主役を演じたのはジョン・ベルーシとダン・エイクロイド。

親友同士だったこのコンビが面白半分にふざけていた時に「ブルース・ブラザーズ」というキャラクターが生まれたんだそうです。そして徐々にキャラクターを作りこんでゆき、最後はアメリカの人気TV番組「サタデー・ナイト・ライヴ」に登場するに至りました。

劇中では、ブルース、ゴスペル、カントリー、ジャズ、R&Bなど、とにかく盛りだくさんのブラック・ミュージックが次から次へと出てきます。

そのカッコ良さにはすぐにKOされました。

ブルース・ブラザーズ自身をはじめとして、アレサ・フランクリン、ジョン・リー・フッカー、ジェイムス・ブラウン、キャブ・キャロウェイらのパフォーマンスには釘付けになり、レイ・チャールズの歌とともに繰り広げられるダンスには目をみはり、これ以上ないくらいハチャメチャなカーチェイスと全編にあふれるギャグには興奮させられ笑わせられ。

キャブ・キャロウェイ(中央)

最初はエイクロイド演ずるエルウッドが黄信号で交差点に進入しただけのことだったのに、どこをどう間違ったか、最後には警官、州兵、SWAT、消防隊、ネオナチの一派など数百人の武装集団に追われるハメになるバカバカしさにはもう大笑い。

ようやくのことでブルース・ブラザーズが郡庁舎にたどり着いた瞬間、酷使され続けてきたブルース・モービル(Bブラザーズの愛車)が力つきてバラバラになるシーンなどは、もう抱腹絶倒!

ジェームス・ブラウン

アレサ・フランクリン

ダン・エイクロイドの、長セリフを息をもつかず一気にまくしたてる「マシンガン・トーク」がこれまた愉快。

パレス・ホテルでのライヴのシーンで、イントロに乗せてカマす追手の警官隊をおちょくりながらのMCがサイコーです。

このパレス・ホテルのステージでのブルース・ブラザーズのステップが、実に個性的でめちゃめちゃカッコいいんですが、この振り付けもダン・エイクロイドによるものだそうです。

聖歌隊の一員としてチャカ・カーンが、郡の収税課職員としてスティーヴン・スピルバーグが、エンディングで「監獄ロック」に興奮して一番最初に踊りだす囚人役にジョー・ウォルシュ(イーグルス)が顔を出しているのも楽しい!

レイ・チャールズ

でもぼくがこの映画を一番好きな理由は、売れないバンドマンの哀愁が感じられるから、でしょうか。明日のことなんて考えない刹那的な生き方、ムチャクチャではあるけれど憧れもあります。でもそれを真似しきれない自分が哀しくなる、とでも言うのかな…

しかし、ふたり(ブルース・ブラザーズ)が自分たちの音楽、自分たちの生き方に強烈な自信を抱いているところは大きな救いだと思うのです。このふたり、まるで後悔なんかしてないもんね~

だからこそ、哀愁があっても決して惨めではなく、刹那的であっても希望が感じられるのでしょうね。

もう何十回となく見た映画ですが、まったく飽きがこない理由はホロ苦さと希望が同居しているところにあるのかもしれません。

上段左から フランク・オズ、チャカ・カーン、キャスリーン・フリーマン

下段左から スティーヴ・ローレンス、スティーヴン・スピルバーグ、ツイッギー

上段左から ジョン・リー・フッカー、キャリー・フィッシャー、キャブ・キャロウェイ

下段左から ジョン・キャンディ、ヘンリー・ギブソン、ジェフ・モリス

◆ブルース・ブラザーズ/The Blues Brothers

■アメリカ映画

■公開

1980年(アメリカ)

1981年(日本)

■監督

ジョン・ランディス

■脚本

ダン・エイクロイド、ジョン・ランディス

■出演

ジョン・ベルーシ("ジョリエット"・ジェイク・ブルース)

ダン・エイクロイド(エルウッド・ブルース)

キャブ・キャロウェイ(カーティス)

ジェームス・ブラウン(クリオファス牧師)

アレサ・フランクリン(マット・マーフィーの妻)

レイ・チャールズ(レイ楽器店主)

ジョン・リー・フッカー(ストリートのブルース・ミュージシャン)

チャカ・カーン(聖歌隊メンバー)

キャリー・フィッシャー(ブルース・ブラザーズをつけ狙う謎の女)

キャスリーン・フリーマン(養護施設院長)

ジョン・キャンディ(バートン・マーサー刑事)

ヘンリー・ギブソン(イリノイ・ナチ司令官)

ジェフ・モリス(ボブ)

ツイッギー(ガソリンスタンドでエルウッドにナンパされる女)

ポール・ルーベンス(高級レストランのウェイター)

フランク・オズ(ジェイクが出所する時の看守)

チャールズ・ネイピアー(「グッド・オールド・ボーイズ」のボーカル、タッカー・マケルロイ)

スティーヴ・ローレンス(プロモーターのスライン)

スティーヴン・ウィリアムス(ブルース・ブラザースを追い続ける警官、マウント)

アーマンド・セラミ(ブルース・ブラザースを追い続ける警官、ダニエル)

ジョー・ウォルシュ(「監獄ロック」で最初に踊りだす囚人)

スティーヴン・スピルバーグ(クック郡収税課職員)

スティーヴ・クロッパー(ブルース・ブラザーズ・バンド ギター)

マット・マーフィー(ブルース・ブラザーズ・バンド ギター)

ドナルド・ダック・ダン(ブルース・ブラザーズ・バンド ベース)

マーフィー・ダン(ブルース・ブラザーズ・バンド ピアノ、オルガン)

ウィリー・ホール(ブルース・ブラザーズ・バンド ドラムス)

トム・マローン(ブルース・ブラザーズ・バンド トロンボーン、サックス)

ルー・マリーニ(ブルース・ブラザーズ・バンド サックス)

アラン・ルービン(ブルース・ブラザーズ・バンド トランペット)

ブルース・ブラザーズ・バンド

右列上から ルー・マリーニ、マーフィー・ダン、ウィリー・ホール、アラン・ルービン

左列上から スティーヴ・クロッパー、トム・マローン、マット・マーフィー、ドナルド・ダック・ダン

Blues Brothers 『Everybody Needs Somebody』

映画という非日常の世界に、共感を覚える命題が含まれていたり、自分の感情を刺激する場面があったりすると、それだけでその作品が好きになってしまうことが多々あります。

見た映画の数が増えるにともない、「これ良いなぁ~」と思ってしまう映画の数も当然増えることになりますが、このことは、ぼくがわりに女性にホレっぽいこととなにか関係があるのか、などと思ってしまったりいたします。

しかし良くしたもので、ホレっぽくはあっても、のめりこんでしまう女性にはそうそう出会うものではないのですね。

「ミッドナイト・ラン」という映画に対してぼくが抱く感情は、「好き」というレベルを通り越してます。

でも、部屋中をポスターで埋め尽くしたり、一日に必ず一度は見る、などの情熱的な行為に走ってるわけじゃありません。

出演者、登場人物の性格描写、話の筋立て、それやこれやが全てぼくのツボなんです。そうそう巡り会うことのない「のめりこめる相手」なんでしょうね。

孤独なバウンティ・ハンター(賞金稼ぎ)と正義感の強い会計士の、命がけの「逃避行」をコミカルに描いた、一種のロード・ムービーにしてバディ(相棒)・ムービーです。格闘シーン、カーチェイスもふんだんに出てきます。

ジャック・ウォルシュ(ロバート・デ・ニーロ)のデューク(チャールズ・グローディン)に対する受け答えは粗暴で突き放したものですが、グローディンの返しがユーモラスでどこかとぼけた味があって、思わず笑ってしまいますね。

ロバート・デ・ニーロ(左)、チャールズ・グローディン(右)

ジャックが別れた妻ゲイルと娘デニースに再会する場面では、いまだに消し去ることのできないゲイルへの愛情、決してジャックを嫌いになったわけではないゲイルの気持ち、そしてジャックのデニースに対する情愛が伝わってきて、思わずしみじみしてしまいます。

とにかくぼくの好きな要素・エピソード満載です。

ロバート・デ・ニーロ(左)、チャールズ・グローディン(中)、ウェンディ・フィリップス(右)

ロバート・デ・ニーロ(左)、ダニエル・デュクロス(右)

「ビバリー・ヒルズ・コップ」では石頭の刑事を好演したジョン・アシュトンが、ここでは対照的に一筋縄ではゆかない、油断のならないライバル賞金稼ぎマービンを演じているのですが、このマービンの存在が面白いし、マービンとジャックの絡みにいろんな伏線がひそんでいたりして、目が離せません。

今では名脇役に成長したジョー・パントリアーノの存在もキマッてる。

ジョン・アシュトン(左)、ロバート・デ・ニーロ(中)、チャールズ・グローディン(右)

ロバート・デ・ニーロ(左)、チャールズ・グローディン(中)、ジョン・アシュトン(左)

ジョー・パントリアーノ(左)、ロバート・デ・ニーロ(右)

一発も銃弾が放たれず、殴り合いもないのに、今まで見た映画の中でも有数の興奮を感じた空港でのクライマックスは、まさに白眉。

ラストのデ・ニーロとグローディンの「来世での友情」を誓うやりとり、そして友情と寂寥感漂う別れのシーン。

ヤフェット・コットー(中)

左からリチャード・フォロンジー、チャールズ・グローディン、ロバート・ミランダ、デニス・ファリーナ、ロバート・デ・ニーロ

そして忘れちゃならないテーマ曲。アメリカン・ロックのエッセンスを抽出したような曲です。そしてエンディング・テーマはそのバリエーション。カッコ良い曲です。

しかし一番好きなのは、全編を通じて「一匹狼の裏側にある孤独感」を感じられるところなんです。

そしてそれらはみな「アメリカ映画のお決まりパターン」のひとつなんでしょうね、きっと。

そしてまんまとそれにハマってしまったぼくがいるわけです。

でも、わかっていながら何度でも繰り返して見てしまうのです。

◆ミッドナイト・ラン/Midnight Run

■1988年 アメリカ映画

■監督・製作

マーティン・ブレスト/Martin Brest

■音楽

ダニー・エルフマン/Danny Elfman

■出演

ロバート・デ・ニーロ(ジャック・ウォルシュ)

チャールズ・グローディン(ジョナサン・マデューカス)

ヤフェット・コットー(アロンゾ・モーズリー)

ジョン・アシュトン(マービン・ドフラー)

デニス・ファリーナ(ジミー・セラノ)

ジョー・パントリアーノ(エディー・モスコーネ)

リチャード・フォロンジー(トニー・ダーボ)

ロバート・ミランダ(ジョーイ)

ジャック・キーホー(ジェリー・ガイスラー)

ウェンディ・フィリップス(ゲイル)

ダニエル・デュクロス(デニース・ウォルシュ)

フィリップ・ベイカー・ホール(シドニー)

トム・マカレイスター(ビル・レッドウッド)

『Midnight Run』 First Scene

『Midnight Run』 Ending