意気揚々と入場した故宮博物院。リアルで「愛新覚羅溥儀」の居たその場所を体感できると思うも、残念ながら紫禁城は専ら改修中であった。勝手に頭の中を流れていた「ラストエンペラー」のテーマはプツリと途切れ、その立派な仮囲いの前でただ茫然と立ち尽くす私であった。

てなわけで、「ボンジュール北京」第三話はここから始まる・・・。

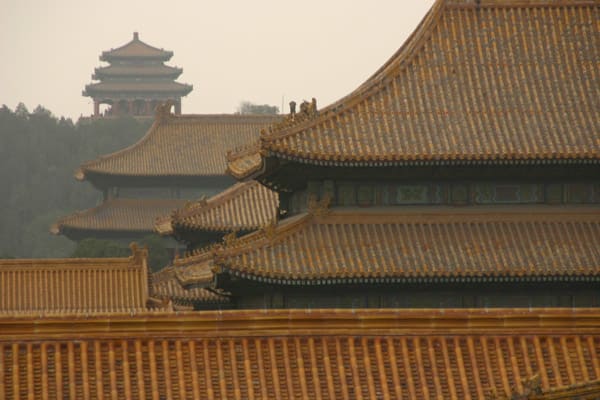

天安門で見た巨大な城壁の赤は、どちらかというと土の色を含んだような濁った赤だったが城内の建築物の赤はとても鮮やかであった。また、その赤を引き立てる意図が有るのか無いのかわからないが、梁の色彩美には目を見張るものがあると思った。もちろん、何度も修復し塗り直されているからなのでもあるが、当時もこういう色を使っていたのかと思うと、妙にドキドキさせられるのである。

私は南門から北方面を目指して歩いているが、反対に北門から入場して天安門広場に向かうツアーの客もいる。ちょうど、紫禁城を通り過ぎた辺りから欧米系の団体旅行客が増え始める。果たして彼等の目に、これらの建造物群はどのようにうつっているのであろうか?きっと、日本人が故宮博物院の建築群に対して抱く感想とは違ったものであるに違いないと思う。

私が北に向かって進んでいるのは故宮博物院を見下ろすことが出来る景山公園に登るためである。見下ろすためには、まず地道に歩いて故宮博物院自体のスケール感を味わっておきたいと思ったので、このルートを採用した。逆に南下して行く団体客御一行は、天安門広場まで辿り着いた後は、王府井や西単などの繁華街で本格的中華料理を食するというルートになっているに違いない。

目指すは、あの先の山の頂上である。「景山」というのはその名の通り、「景色を見るための山」であり、もともとは宮廷のエライ人しか登る事が出来なかった人工の山なのだという。そして、「天」が有れば「地」もあるということで、あの山から見下ろす北側の一体を「地安」と読んだりするのだそうだ。なるほど、ただ一本の軸線の通っただけの町だと思ったら、いろいろと奥が深いのね。

本当はここから黄金色に輝く夕景を撮る算段であったが、この天候と強烈なスモッグでは、当然そんな光景が広がるはずはなく、またフツーにシャッターを切っても彩度の低い暗い写真しか撮れなかったので、ちょっとガッカリである。(上の画像は、ちょっと見栄張って(?)彩度とコントラストを上げてみたものである)

これで今日の昼の部は終わりである。次は夜の部へ進むため、いざホテルを目指す。景山公園を下山し故宮博物院の前に辿り着いたちょうどその頃、博物院も閉門の最後のチェックをしているらしく警察の車両が門の前に止まっていた。(それとも何かあったのかな?)

ここから、ホテルのある王府井までは歩いてすぐ・・・だとばかり思っていた私は、外堀沿いを歩く私に「乗っていかない?」と声をかけてくる輪タク(後ろに座席のついた三輪自転車)の誘いを振り切って歩き続けた。地図によれば、二つ目の大きな較差点を右に曲がり、更に二つ目の大きな交差点を左折し次ぎの大きな交差点の手前にある建物が今回宿泊のホテルであったが、これがまた一つ一つの交差点がトンデモナク離れているのである。・・・しまったぁ、これは想像以上に遠いぞ(汗)

途中「7-11便利店(セブンイレブン)」で三得利の砂糖入ペットボトル烏龍茶を購入し、栄養補給し何とか目的地のノボテルピースホテルに辿り着く。

前回のフランス遠征のときはホテル選びで失敗したので、今回は一万円ちょいのホテルを選んでみる。北京では一万円ちょい出せばそこそこいいホテルに泊まれると聞いていたが、これは期待通りの雰囲気の部屋であった。ちなみに、今回の「ボンジュール北京」というタイトルにしたのは、実はフランス資本の「ノボテルホテル」に宿泊地を決めたことに由来しているのである。(ホテル滞在記については後日、記載する事にしよう)

ホテルの部屋でその広さを堪能したあと、王府井の歩行者天国の雰囲気を物色しながら北京飯店という老舗のホテルに向かう。ネットの某掲示板で知り合った北京在住のアンソニーという人と一緒に夕飯を食べに行くべく、ロビーで待ち合わせをしていたのである。ロビーは人気があまり無く、お互いが「すぐに今自分の目の前にいる男」がその相手であることを認識することができた。

しばらくロビーで話をした後、北京ダックで有名な店に連れていってもらうことにした。その店は有名でとても美味しい割には、それほど高くない優良店であるという。中国で仕事をしているというアンソニー氏は中国語に長けていて、店員との注文のやり取りを全てやって頂いた。目の前でフツーに外国語を話すことができる同年代の人って、かなり魅力的だと感じた。

男二人で一羽を食するのは無理なので半分のセットを注文し、あと別に春巻きやらビールを注文した。しばらくすると茶色く飴色に光った北京ダックがカートに運ばれてきて、料理人の人がその場で切り分けてくれる。その手捌きは中国四千年の歴史を感じさせるほどに鮮やかであり、最終的には胴体の部分・首の部分・ある特別な部分(結局最後までどこの部分かわからなかった)と三枚の更に盛り分けられ、後は皮や葉でネギやニンニクと一緒に包みながら食べられるようになっている。一緒についてくる白いスープも激ウマである。

次の写真はアンソニーさん。ネット上でお顔は公開できないけど、けっこう男前でした。ちゃんとした人と出会えて良かった。本当に、当夜のこの夕食はかなりの収穫だった。英語も中国語も話せない私1人の単独行動では、ここでこんな美味しい食体験をすることはまず無理なので、アンソニー氏には感謝感謝である。まさに、「謝謝!」な夜であった。

アンソニー氏と私は初めて会ったにもかかわらず話が弾み、周りの客の方が次第に帰り始め、やがては我々のいるブースには我々二人しかいなくなってしまった。まだ、閉店時間ではないのだけど、店のウエイターがすぐそばで我々のテーブルをヒドイ目付きで睨み付けるように立っている。「早よ帰れや、日本人!」って感じである。つまり、彼としては早く後片付けをしたいのだろう。その辺のサービス精神の無さが『嗚呼、やっぱ中国だなあ』と思った。

食後、店の前で記念撮影し、王府井の歩行者天国をしばらく歩く。ここは日本で言うところの銀座であるとよく表現されている界隈で、百貨店や大型ショッピングセンターの立ち並ぶ歩行者天国である。また夜になると、若い中国人女性が観光客と思われる男をターゲットに声をかけてくるところである。商売根性豊かな中国人だけあって、その誘いは強引でしつこいのであるが、アンソニー氏は簡単な会話で撃退してしまうのである。彼女たちへの殺し文句はこう。

「僕たちは今から恋人の所に行くんだ」

その言葉を聞いた彼女たちは、ニコッと笑うか「仕方ないわね」って顔をしてすぐに離れてくれる。『おぉ!なんてスマートでカッチョイイんだ!!』そんなアンソニー氏と別れ、1人ホテルへ向かう私。途中で客引きの中国人男性に呼びとめられる。

「オマエ、オンナ・オンナスキカ?」

『ええ、そりゃまあ、そうですけど』と心の中で呟きつつ、何かその直接的過ぎる色気の無い表現に、私の歩みは自然に速くなっていくのであった。

北京到着後わずか10時間くらいしか経っていないのに、かなり充実した時間を過ごすことが出来たのは、本当に予想外。想像以上に、北京って魅力的な街なのね。次ぎの日は朝の8時出発で万里の長城へ向かうことになっているのであまり夜更かしせずに、シャワーを浴びお茶を飲んで寝る事にした。

[つづく]

まっしゅさんは背が高いから中国でも目立つ存在なんでしょうね。

声をかけてくる中国人のあしらいは友人の適切なアドバイスが最高でしたね。

それにしても、紫禁城改装中だったんですねー。残念。コオロギの玉座、見られませんでした? 『ラスト・エンペラー』何回も観たのにどうしてもテーマ曲思い出せません!

まっしゅさんの「中国のこんなところが不思議」。慣れっこになってる私には逆に新鮮。そういえば不思議です。

お料理の美味しさが伝わります(^Q^)

料理人の手捌きも、写真見る限りかなり速そう!!

それから「城壁の赤」なんて鮮やかなんでしょ~!

濃い一日でした。そして翌日も・・・。

ゴトウさん

良かったらこちらをどうぞ。

http://www.hmv.co.jp/product/detail.asp?sku=62451

ぴんぼけさん

ありがとうございます。思ったより綺麗に撮れなかったのでショックなのですが、そう言って頂けると救われます♪

Nonnaさん

昨夜は、北京ダックをたらふく食べる夢を見てしまいました~