2021/12/06(月曜日) 曇り

もう12月の6日だ。

ついこの間、お正月を迎えたと思ったらもうまた来年のお正月がくる。

1年なんてあっという間に過ぎていく。

光陰矢の如し・・・

残された1年はわずか、25日だけだ。

そのわずかの日を何とか有意義にに過ごさなくっちゃ、ねっ!

って言ったって今までダラダラと過ごしてきたオイらが急に変化できるわけがない。

相変わらずダラダラとしている。

押し入れに放り込まれたダンボる箱を開けてみたらこんなコイルが出てきた。

何年か前、VHF、UHF超再生受信機の工作で作った手製のコイルだ。

まぁ、何とか超再生受信機は出来上がって今でも時々、エアーバンドの電波を

受信している。

この工作のとき、鉱石(ゲルマ)ラジオや再生式ラジオも実験したがよく聞こえたのか

どうだかは定かではない。

そこでもう一度鉱石ラジオや再生式ラジオに挑戦して、果たしてその感度はどんなものか、

超再生式はほんとうに感度が良いのか、確認してみたくなった。

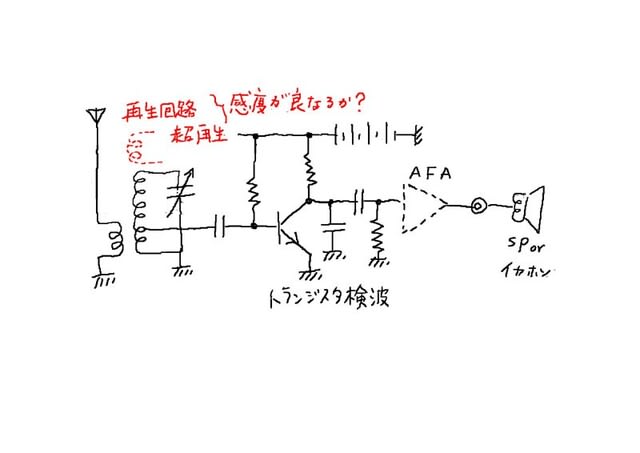

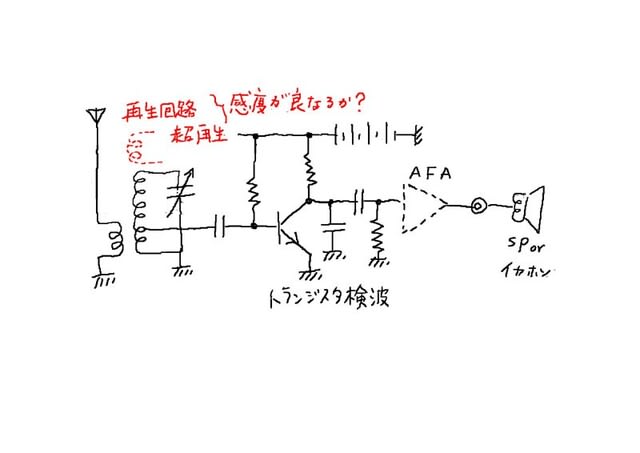

先ずはこんな基本的なラジオを作って、それに再生回路や超再生回路を加えて感度が

どのくらい良くなるのかを確認してみたい。

このコイル(160μH)とバリコン(11pF~360pF)を組み合わせれば中波放送が受信できそうだ。

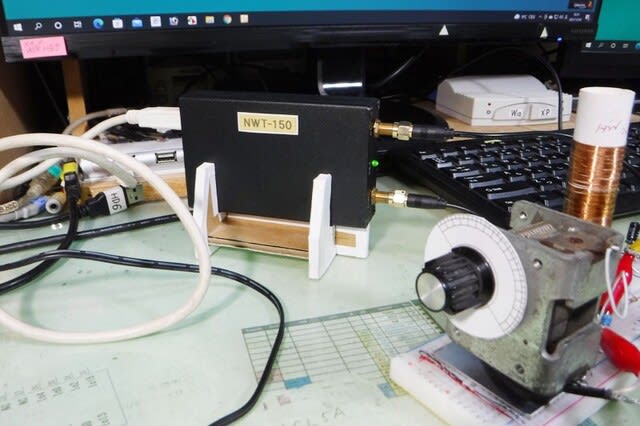

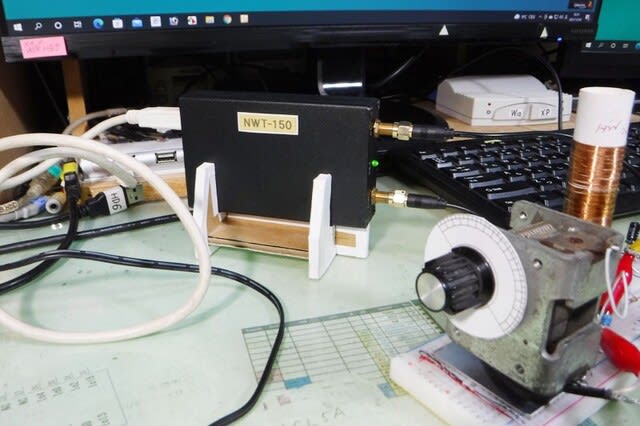

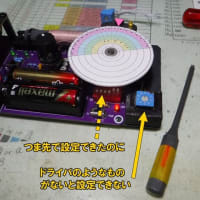

共振周波数を調べようとNWT150という測定器?をセットした。

NWT150を使うのは久しぶりだ。

使い方も忘れてしまった。

マニュアルを開いてお、べ、ん、きょー・・・

おー、波形が出てきてくれた。

一つを思い出すと次が引っかかる。 またそれを思い出すと、また次が・・・

ちょっと前までは自由自在に(っていうほどじゃないけど)使っていたのに

使い方を忘れてしまった。 記憶力が相当弱くなっている・・・しみじみ・・・

何とか測定した共振波形。

バリコンを一回り(半回転 11pF~360pF)変化させたときの共振波形)

このコイルとバリコンの組み合わせで中波放送の電波はカバーできる。

これを使って先ずは普通の鉱石(ゲルマ)ラジオを組んで放送を受信してみよう。

この実験ではダイオード検波とトランジスタ検波の差を確認してみようと思っている。

うまくいくかな?

もう12月の6日だ。

ついこの間、お正月を迎えたと思ったらもうまた来年のお正月がくる。

1年なんてあっという間に過ぎていく。

光陰矢の如し・・・

残された1年はわずか、25日だけだ。

そのわずかの日を何とか有意義にに過ごさなくっちゃ、ねっ!

って言ったって今までダラダラと過ごしてきたオイらが急に変化できるわけがない。

相変わらずダラダラとしている。

押し入れに放り込まれたダンボる箱を開けてみたらこんなコイルが出てきた。

何年か前、VHF、UHF超再生受信機の工作で作った手製のコイルだ。

まぁ、何とか超再生受信機は出来上がって今でも時々、エアーバンドの電波を

受信している。

この工作のとき、鉱石(ゲルマ)ラジオや再生式ラジオも実験したがよく聞こえたのか

どうだかは定かではない。

そこでもう一度鉱石ラジオや再生式ラジオに挑戦して、果たしてその感度はどんなものか、

超再生式はほんとうに感度が良いのか、確認してみたくなった。

先ずはこんな基本的なラジオを作って、それに再生回路や超再生回路を加えて感度が

どのくらい良くなるのかを確認してみたい。

このコイル(160μH)とバリコン(11pF~360pF)を組み合わせれば中波放送が受信できそうだ。

共振周波数を調べようとNWT150という測定器?をセットした。

NWT150を使うのは久しぶりだ。

使い方も忘れてしまった。

マニュアルを開いてお、べ、ん、きょー・・・

おー、波形が出てきてくれた。

一つを思い出すと次が引っかかる。 またそれを思い出すと、また次が・・・

ちょっと前までは自由自在に(っていうほどじゃないけど)使っていたのに

使い方を忘れてしまった。 記憶力が相当弱くなっている・・・しみじみ・・・

何とか測定した共振波形。

バリコンを一回り(半回転 11pF~360pF)変化させたときの共振波形)

このコイルとバリコンの組み合わせで中波放送の電波はカバーできる。

これを使って先ずは普通の鉱石(ゲルマ)ラジオを組んで放送を受信してみよう。

この実験ではダイオード検波とトランジスタ検波の差を確認してみようと思っている。

うまくいくかな?

初めて共振回路の実測波形を見ました。共振回路はLとCの関数でしか考えていませんでしたが、受信周波数帯で出力の差がこんなにあることを知りました。受信周波数に応じて、高出力を得る最適なLとCの組み合わせがあるということですかね(共振出力の増幅を考えると意味はないかもしれませが)。

このNWT150で測定して得られたグラフがどんな意味を持つのか、

難しいことは私にはよくわかりませんが、資料や雑誌記事にでている

共振波形にそっくりだと思います。

ただ周波数が高い方が山が高くなるのはどうしてでしようかねぇ?

LC回路の共振とか実験してみると面白いですね。

波形を表示して見るのも面白いです。

測定器(NWT150)の接続コンデンサの容量値が影響しているのではないでしょうか?

この結合コンデンサの容量は1pFです。

共振回路への影響を小さくするつもりで小容量のコンデンサにしましたが、

通過する周波数の高低でインピーダンスに差が出てその影響で測定値が右肩上がりに

なっているのではないでしょうか?

結合コンデンサの容量を増やすと全体的に出力レベルは上昇して

共振周波数は低下します。

しかし右肩上がりの傾向は変化しませんでした。