琵琶湖疎水記念館は京都市が琵琶湖疎水竣工100年を記念して平成元年8月に開館した施設です。

(資料はお世話になっている富永正治さまから頂いた資料を添付させて頂いております。)

屋外にも多くの展示物があります。

大津市三保ヶ関にある取水口辺りは京都市の飛び地になっています。

第一疎水の建設費は当時の金額で125万円。今の貨幣価値で1兆円。最近の国家プロジェクトでは明石海峡大橋の建設費に相当する巨大公共事業でした。

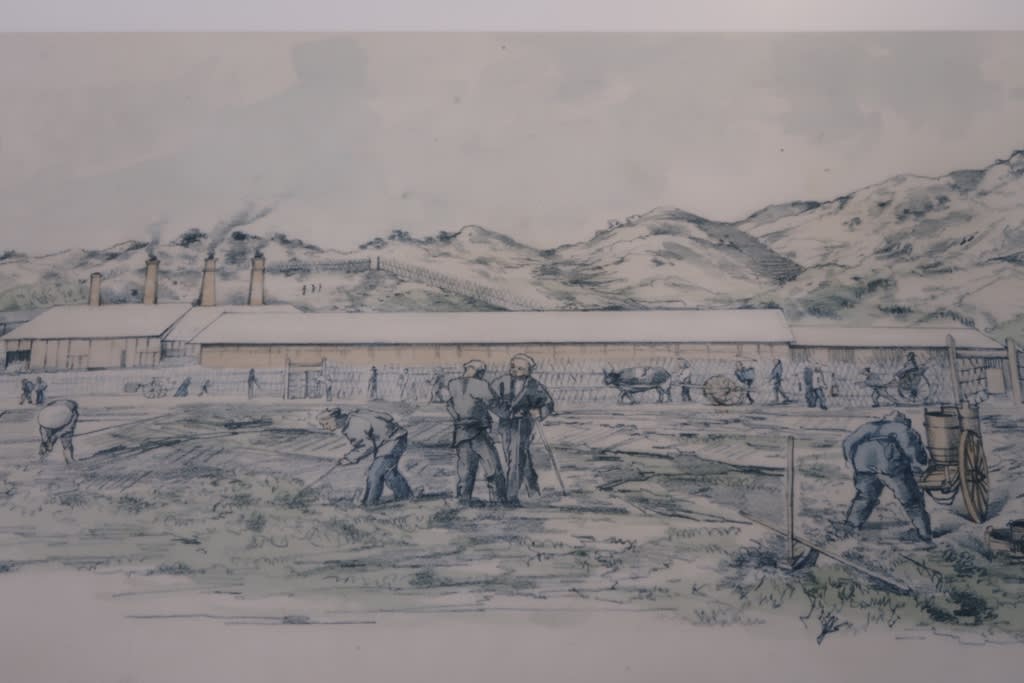

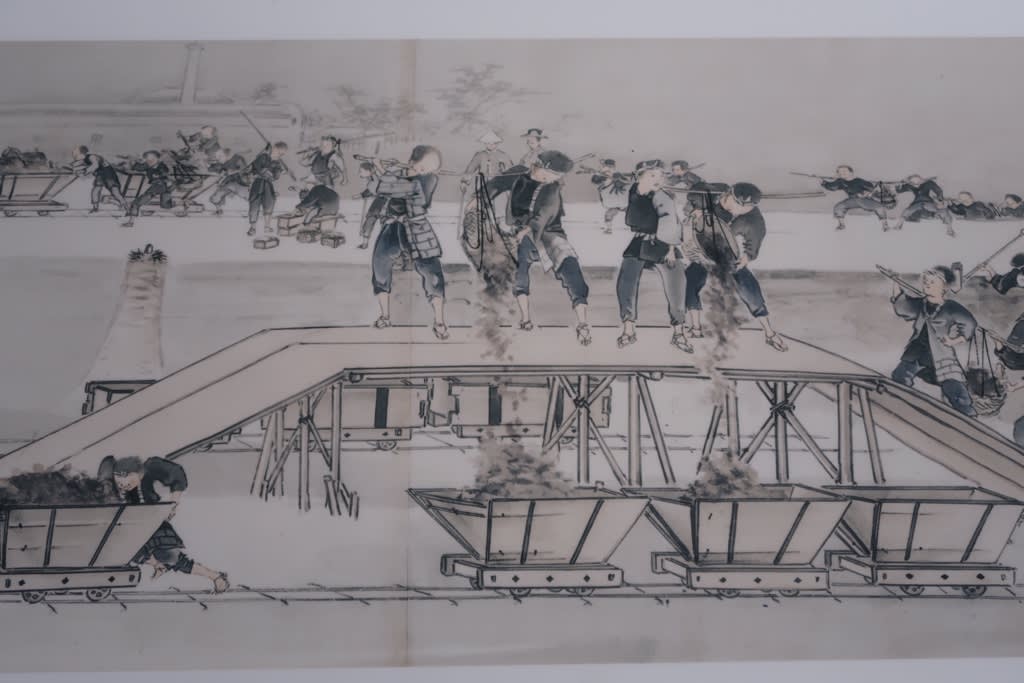

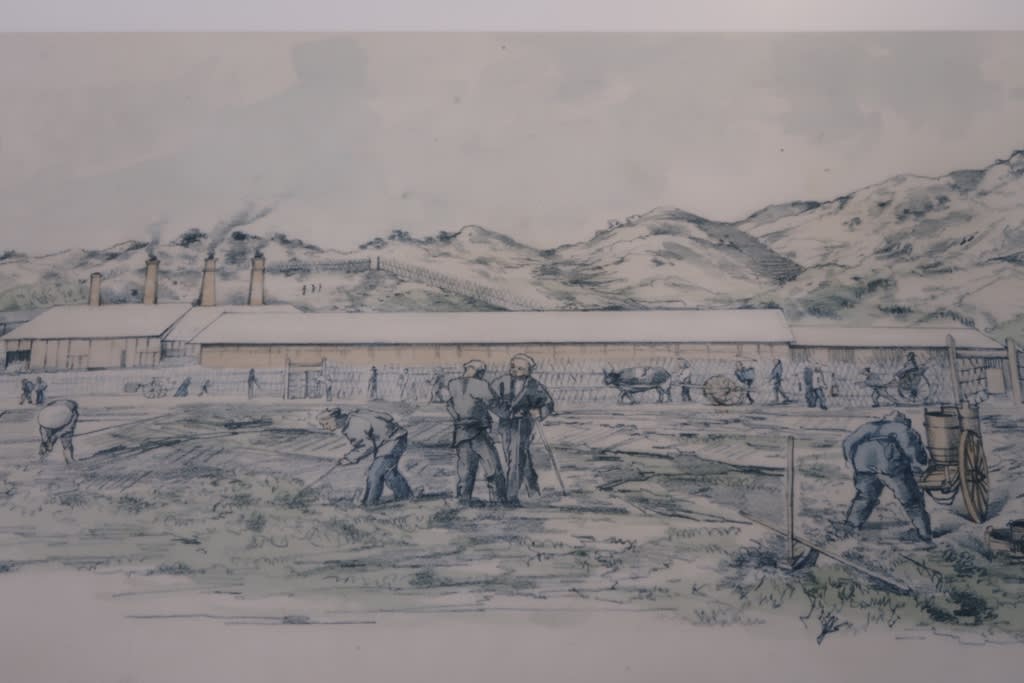

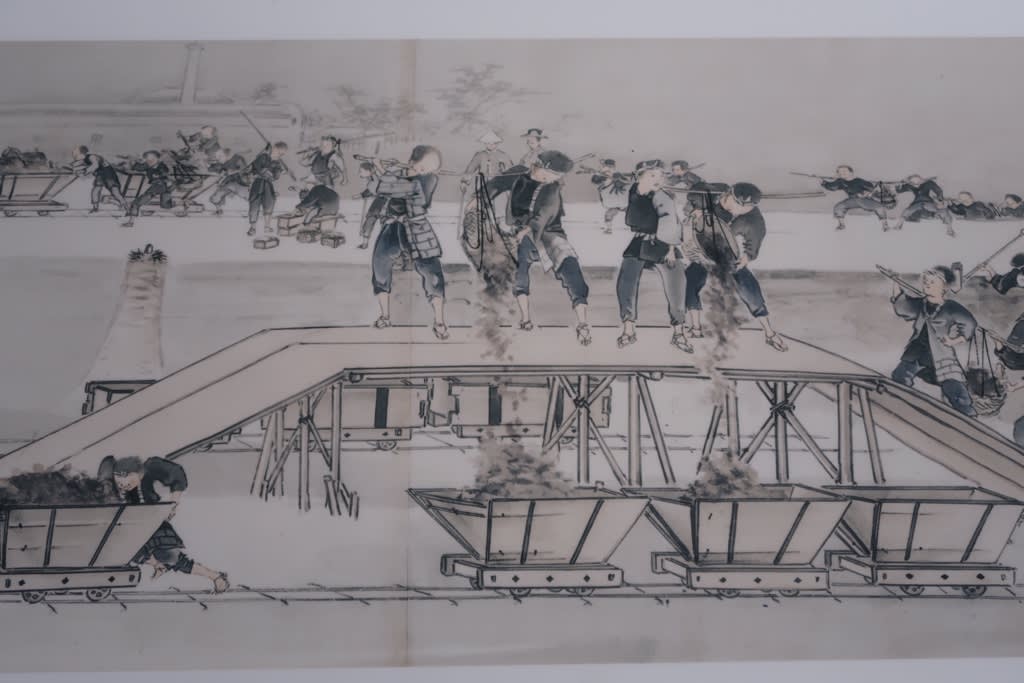

最初の難関は長等山を貫く2436mのトンネルの建設でした。工期を短縮する為にシャフト(立坑)を2本掘り、計6ヶ所から掘り進められました。

ダイナマイトは活用されたものの、全ての作業は人力で行われました。

疎水の建設目的として、当時の京都府知事北垣国道は「起工趣意書」の中で7つの目的を公表しています。

①製造機械

②運輸

③田畑の灌漑

④精米水車

⑤防火

⑥井泉

⑦衛生

しかし、明治21年(1888)主任技師田邊朔郎と財界から高木文平が水力利用調査の為、アメリカへ渡米します。

コロラド州に出来たアスペン水力発電所を視察し、街には街灯が灯り、電車が走っている光景を目の当たりにします。

帰国後、直ちに北垣に設計の変更を進言します。

それを受け入れた北垣の英断がその後の京都の発展に大きく寄与します。

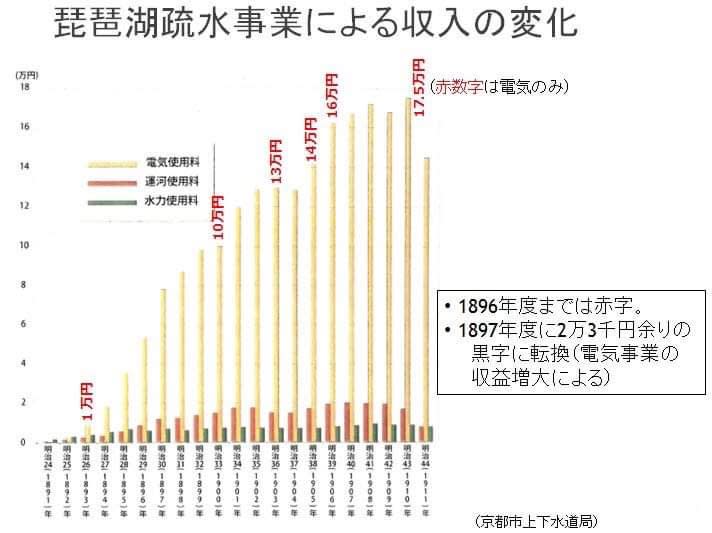

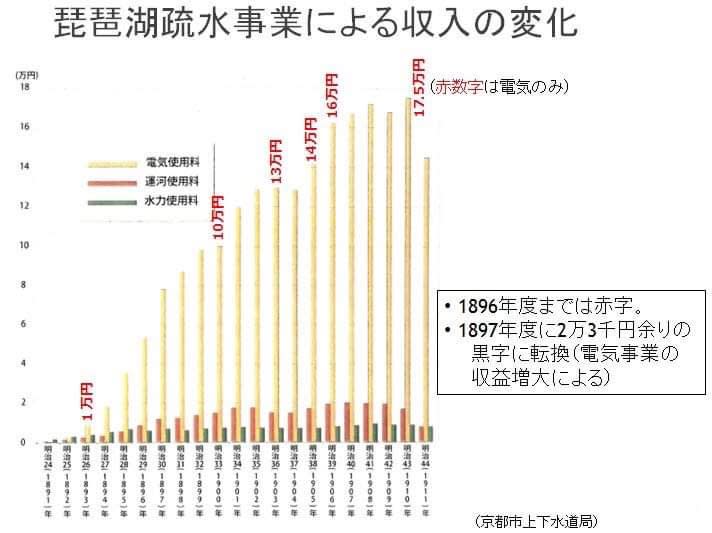

明治23年(1890)4月に第一疎水が完成し、翌年11月に第一期蹴上発電所が完成し、送電を開始します。

明治30年(1897)に初めて黒字化します。

しかし、第二疎水が完成するまで発電量は限界に達し電気使用料収入は頭打ちになります。第一疎水の水量が少なかった為です。

明治37年(1904)に第2代京都市長に就任した西郷菊次郎は明治39年(1906)3月、「京都市三大事業」の実施を公表し、そのひとつ第2疎水の建設を明治41年11月に着工、明治45年4月に完成します。

第二疎水の完成と第2期蹴上発電所の完成で発電量が増加します。

(資料はお世話になっている富永正治さまから頂いた資料を添付させて頂いております。)

水力発電への計画変更がなければ収支が好転する見通しは無く、疎水は大きなお荷物になっていたと思われます。

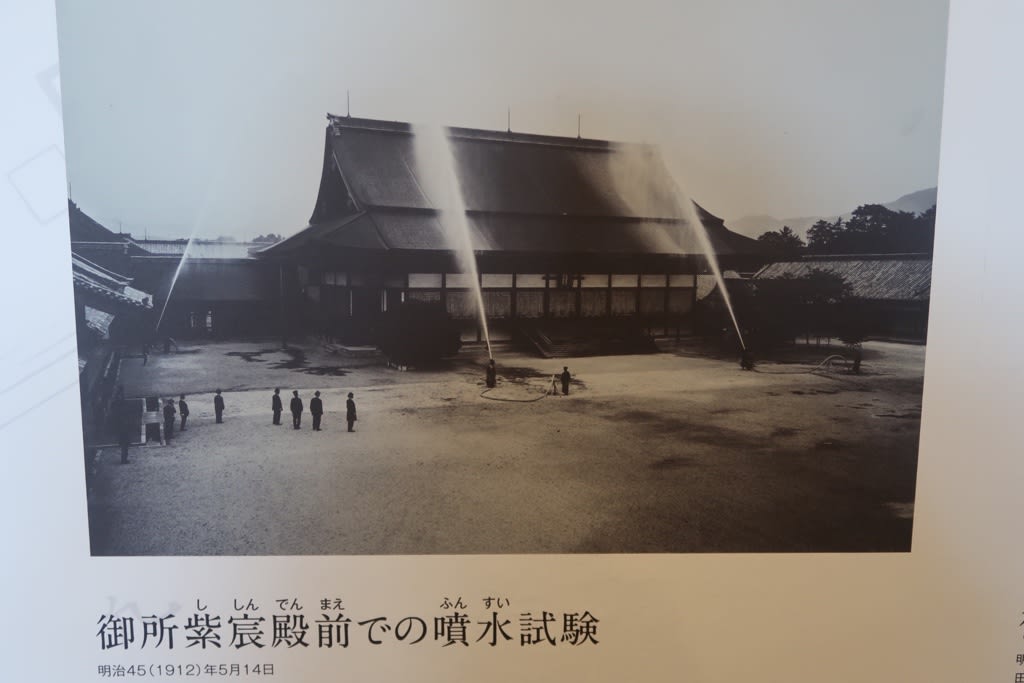

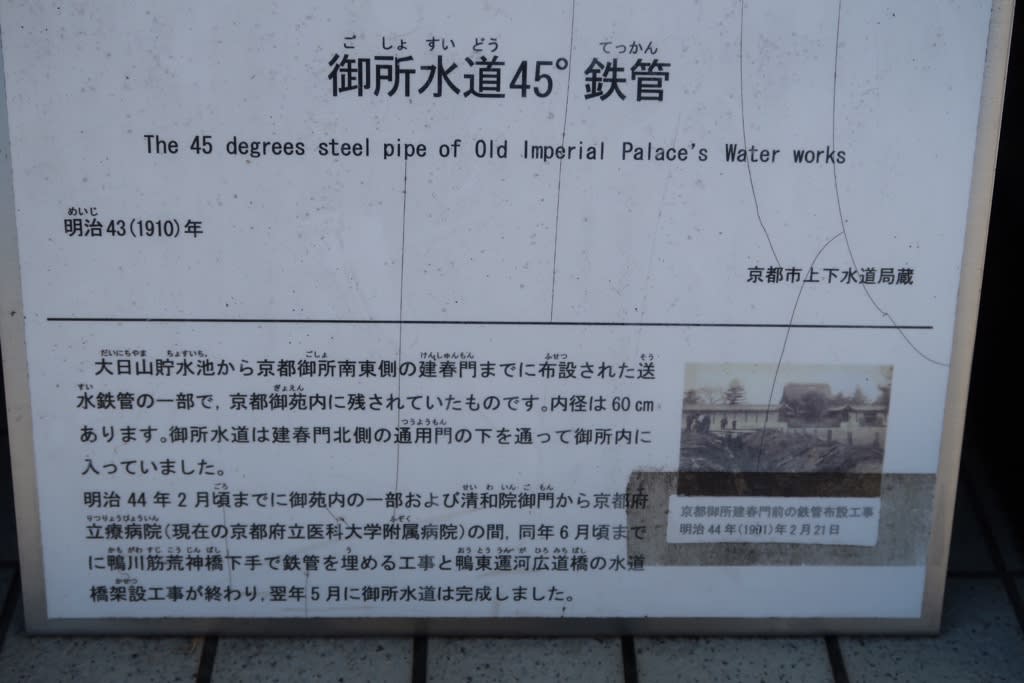

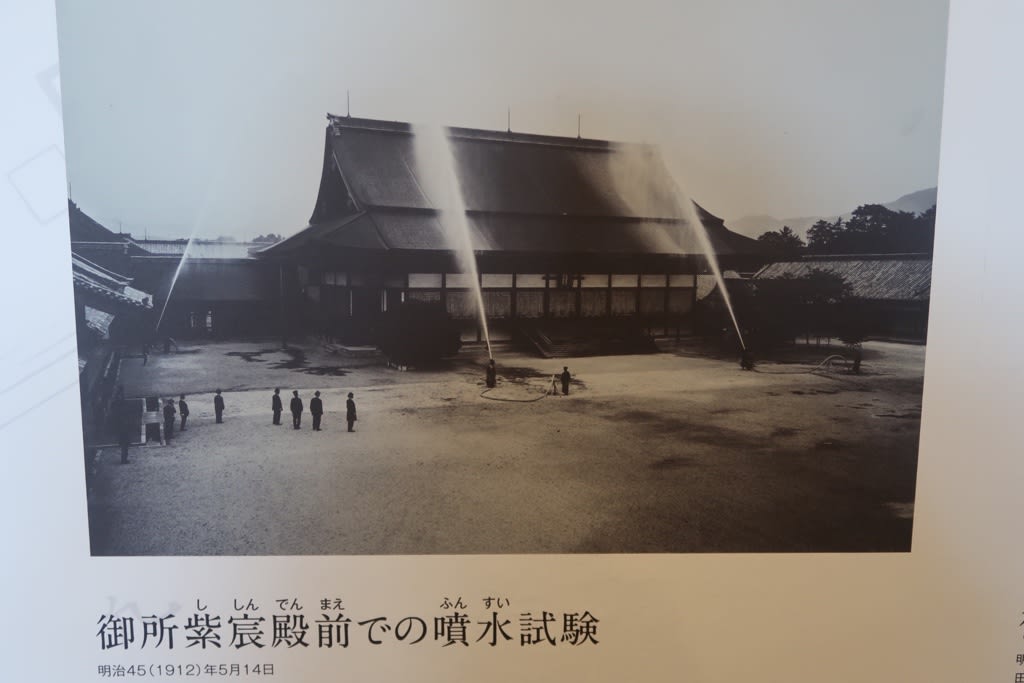

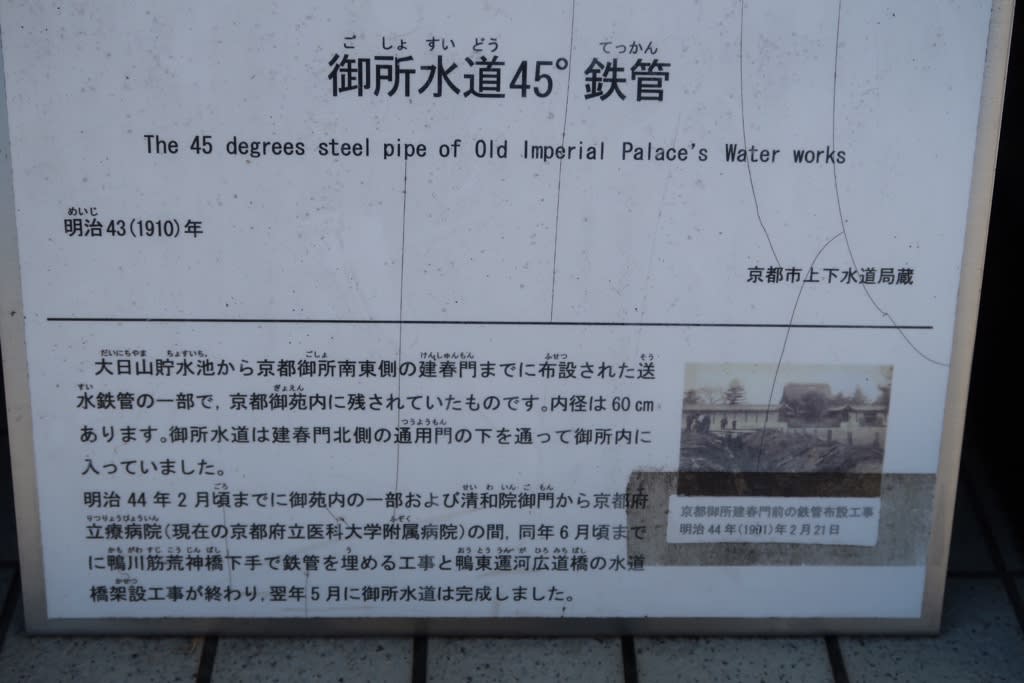

明治45年(1912)には御所を火災から守るための御所水道も完成しています。

古写真にあるように疎水の水圧だけで紫宸殿の屋根まで届いています。

蹴上船溜にある御所水道ポンプ室は京都・奈良国立博物館を設計した片山東熊の設計です。田邊朔郎の姉が片山東熊に嫁いでいるので彼らは義兄弟になります。

最近ようやく国の登録有形文化財に指定されました。

しかし、モータリゼーションの波には勝てず昭和23年(1948)11月には蹴上インクラインが休止、昭和26年(1951)9月には疎水船が運行を休止しています。

今も京都を潤いつづける琵琶湖疎水、若き技師田邊朔郎、疎水計画を実行に移した北垣国道、精密な設計を行った島田道生に注目が当たり、もっと光りが当たって欲しいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます