久しぶりに京都のブログです。

NHKの大河ドラマ「麒麟がくる」もいよいよ終わりが近づき物語がどんな展開をみせるのか楽しみです。

先ずは、亀岡市文化資料館で前館長の黒川さまから講義を受けました。

座学の内部は丹波・亀山・亀岡について

①地理的に交通の要衝地

京都の都に近い

山陰道が通じている

篠山街道が通じている

②自然的要素

山間地域にあり木材の調達が容易

保津川の水運

盆地が点在し、拠点となる城郭建築に向いている

③歴史の表舞台となってきた

源義経の丹波路行軍

足利尊氏の丹波篠村八幡宮での挙兵

明智光秀の丹波亀山城出陣→本能寺の変

その後、亀山城の築城・城下町の成立発展の過程を解説して頂きました。

(割愛させて頂きます。)

いよいよフィールドワークです。

先ずは"外厩跡"です。

駒札にあるようにテニスコートのある場所には藩の馬を飼育する施設がありました。

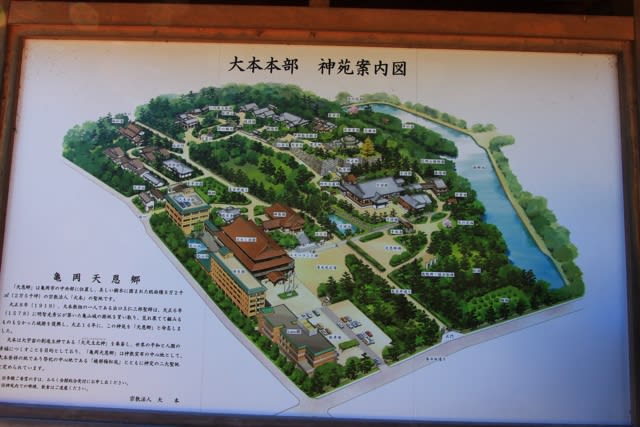

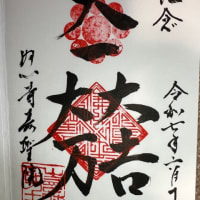

大本本部の正面入口です。

参道も素晴らしく綺麗にされています。

石垣の下、三分の一は野面積で光秀築城当時のものだそうです。

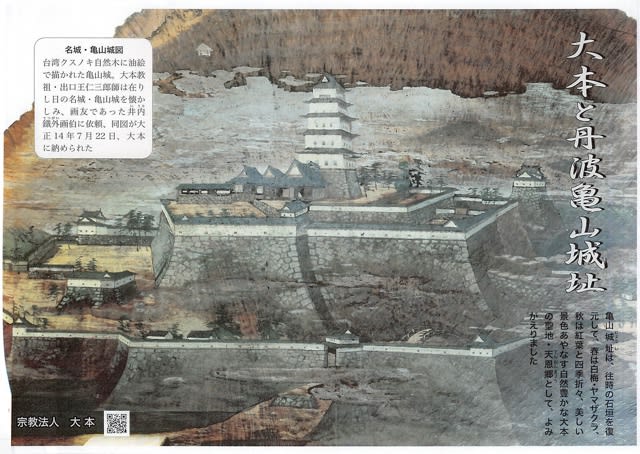

丹波亀山城は天正5年頃(1577)に明智光秀が丹波攻略の拠点として築城したのが始まりです。しかし、当時の資料が無いために詳しい事は分からないそうです。

天正8年(1560)に丹波国を拝領し、本格的に城下町の形成、領国の経営に着手します。

そのわずか2年後に"本能寺の変"が起こっています。

その2年間に光秀に何があったのか"永遠の謎"のままですね。

その後、小早川秀秋が修築し、慶長15年(1610)には岡部長盛の代に"天下普請"で築城の名手と言われる藤堂高虎の縄張りにより近世城郭としての亀山城が誕生します。

石垣には"天下普請"で大名が残した刻印も見ることが出来ます。

天守は藤堂高虎の居城「今治城」の天守が急遽移築されました。

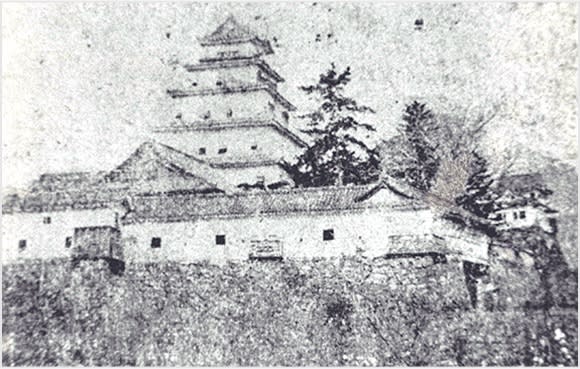

明治初期の古写真にあるように五層の天守閣がそびえていました。

明治維新以後の廃城令により取り潰され、それ以降は荒れ果てていたのを宗教法人大本が買取り整備されました。

ちょうど紅葉の時期とも重なり綺麗な紅葉を楽しめました。

いよいよ本丸エリアです。

復元された天守石垣です。先程にも述べたように下の三分の一は光秀築城当時の穴太(あのう)積みが残っています。

光秀は亀山以前に坂本城主だった為、地元の石工集団・穴太衆を連れて来たのでしょう。

本丸エリアは大本の神域なので撮影禁止ですが石碑近くには大きな銀杏の樹があり、光秀公の手植えと伝わります。

しかし、江戸時代中期の台風で倒れ、現在の銀杏は二代目だそうです。

中の島エリアです。

亀山城の名残りをよくとどめているエリアです。

江戸時代には弾薬の保管庫があったそうです。

城内には"花明山植物園"があり、日本の野生種を中心に約1000種類もの植物が植えられています。

万葉集に詠まれた植物も多くあるそうです。

城内の散策を終え、次に城下町の散策へと向かいます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます