10月20日は、京都市考古資料館開館40周年記念 遺跡見て歩き【特別版】で豊臣秀吉が築いた御土居を説明員の方(南さん)と巡りました。

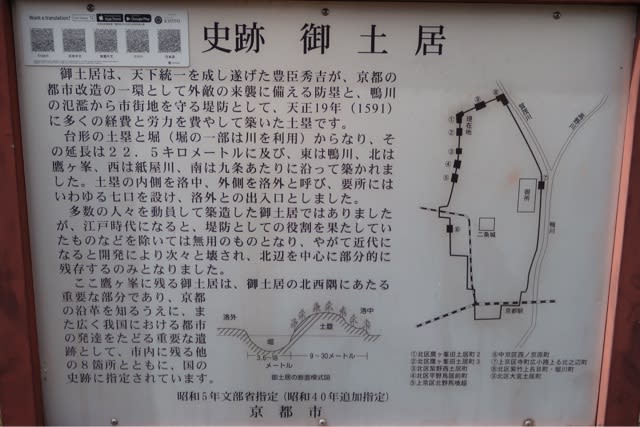

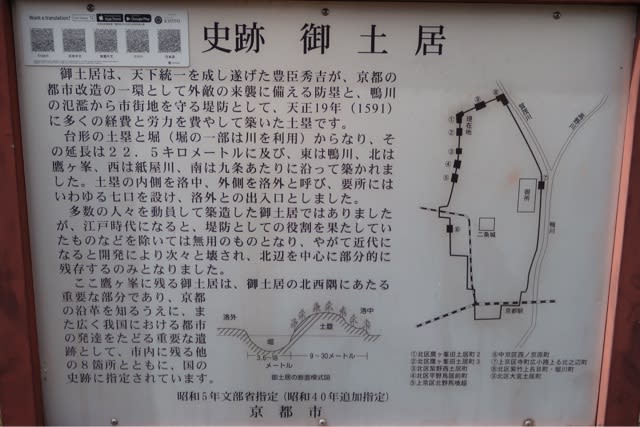

御土居は、豊臣秀吉が天正19年(1591)に京都を囲い込むように築かれた土塁と堀からなる大規模な施設で城郭で言う惣構えでその総延長は22.5kmもあります。

この大土木事業をわずか3ヵ月でやってのけた秀吉の権力の大きさを感じます。

市バスの「玄琢下」近くにある御土居からスタートです。

写真の住宅がある位置がかっての土地の高さです。堀(空堀)を掘り、その土砂で土塁を築いています。崩れにくくする為、土の種類を分け何層にも築かれており、頂上部には土塁の強度を増す為、竹が植えられていたようです。

南さんが大正時代の古写真をA3に拡大したものを見せながら説明して下さいました。

次に西に向かい"京の七口"のひとつ長坂口に残る御土居です。

ブラタモリでタモリさんが歩かれた御土居です。

向かいにある"お土居餅"で有名な光悦堂さんがフェイスの鍵を管理されており、お声を掛けて中に入ることが出来るそうです。

写真に見える山は鷹ヶ峰で、その手前を紙屋川が流れており、川に沿って自然の地形を巧みに利用しているのが分かります。

御土居の役目について

① 京都の街を洛中と洛外に分ける。

② 京都の街を洪水から守る。

③ 京都の街の治安維持。

などが言われています。

御土居史跡公園

公園として整備された御土居です。紙屋川左岸の段丘を利用し、土塁の頂上部まで登る事が出来、その高さ、かっての川幅の広さを感じます。

住宅地の一角にわずかに残る御土居です。地名も西土居町で御土居の名残を感じます。

現在では、史跡に指定されると国がそれを買い上げていますが、法整備がなされていない時代、史跡指定されても所有者が処分してしまう事が多かったようです。

最後は北野天満宮北門前に残る御土居です。

芝生が植えられ、周辺から出土した石仏が集められ、お祀りされています。

今回は御土居のほんの一部の約3kmを歩きました。大正時代までは入る多く残っていたようですが、昭和に入り宅地開発でその多くが失われました。

遺跡の痕跡を探しながらウォークするのも楽しい時間でした。

御土居は、豊臣秀吉が天正19年(1591)に京都を囲い込むように築かれた土塁と堀からなる大規模な施設で城郭で言う惣構えでその総延長は22.5kmもあります。

この大土木事業をわずか3ヵ月でやってのけた秀吉の権力の大きさを感じます。

市バスの「玄琢下」近くにある御土居からスタートです。

写真の住宅がある位置がかっての土地の高さです。堀(空堀)を掘り、その土砂で土塁を築いています。崩れにくくする為、土の種類を分け何層にも築かれており、頂上部には土塁の強度を増す為、竹が植えられていたようです。

南さんが大正時代の古写真をA3に拡大したものを見せながら説明して下さいました。

次に西に向かい"京の七口"のひとつ長坂口に残る御土居です。

ブラタモリでタモリさんが歩かれた御土居です。

向かいにある"お土居餅"で有名な光悦堂さんがフェイスの鍵を管理されており、お声を掛けて中に入ることが出来るそうです。

写真に見える山は鷹ヶ峰で、その手前を紙屋川が流れており、川に沿って自然の地形を巧みに利用しているのが分かります。

御土居の役目について

① 京都の街を洛中と洛外に分ける。

② 京都の街を洪水から守る。

③ 京都の街の治安維持。

などが言われています。

御土居史跡公園

公園として整備された御土居です。紙屋川左岸の段丘を利用し、土塁の頂上部まで登る事が出来、その高さ、かっての川幅の広さを感じます。

住宅地の一角にわずかに残る御土居です。地名も西土居町で御土居の名残を感じます。

現在では、史跡に指定されると国がそれを買い上げていますが、法整備がなされていない時代、史跡指定されても所有者が処分してしまう事が多かったようです。

最後は北野天満宮北門前に残る御土居です。

芝生が植えられ、周辺から出土した石仏が集められ、お祀りされています。

今回は御土居のほんの一部の約3kmを歩きました。大正時代までは入る多く残っていたようですが、昭和に入り宅地開発でその多くが失われました。

遺跡の痕跡を探しながらウォークするのも楽しい時間でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます