メルパルク京都カルチャールームの"老舗のこころシリーズ"第4弾で四条通に店を構える老舗和菓子店「亀屋良長」に伺いました。

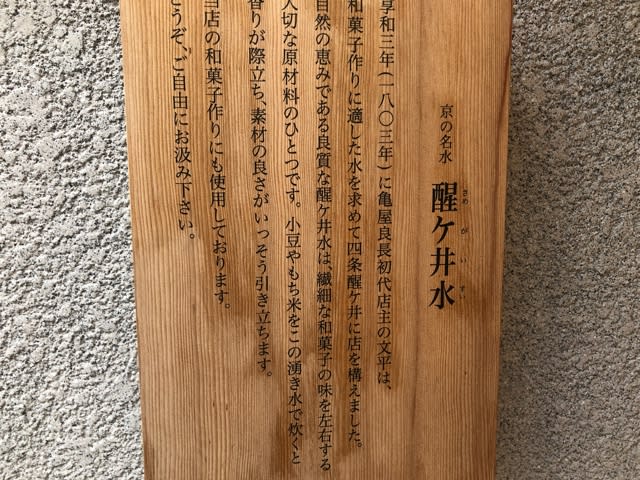

「亀屋良長」は京都でも老舗中の老舗しか入会を許されない"百味会"の会員で創業は江戸時代享和3年(1803)の京菓子の名店です。

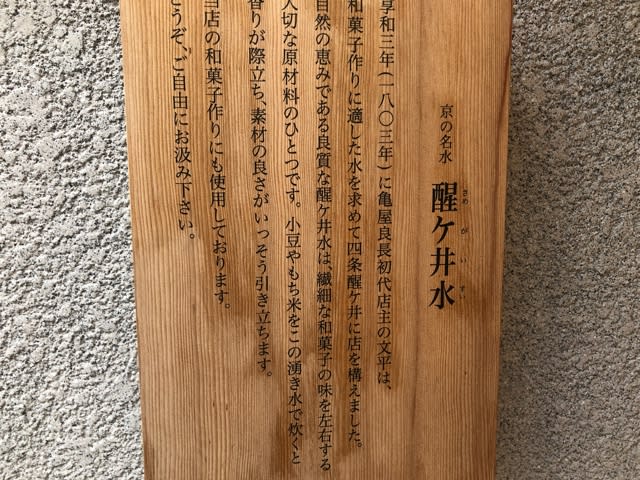

敷地には「醒ヶ井(さめがい)水」が湧き、初代はこの良質の水を求めてこの地を選んだそうです。

今も和菓子作りに使われています。

先ずは、4階の部屋で8代目ご当主の吉村良和さんのお話をお聴きします。

ずっと、老舗の家に生まれ、半ば後を継ぐのが運命な立場がイヤで仕方なかったそうです。

早く京都を離れたくて大学は信州大学農学部へと進まれたそうです。

やがて3回生になり、周りの学友は就職活動に入り、「お前はいいなぁ!家業があって、、、」と言われ随分と羨ましがられたそうです。

そんな事があり、結局は実家の亀屋良長に入社したそうです。

入社当初は当然ですが何も出来ず番頭さんから怒られてばりだったそうです。

先先代が本店をビルに建て替えた借金がかなりあり"なんとかせんと、、、"と色々と試行錯誤されました。

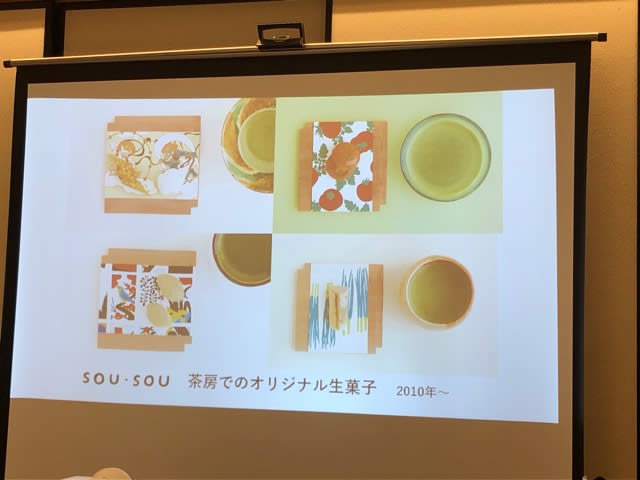

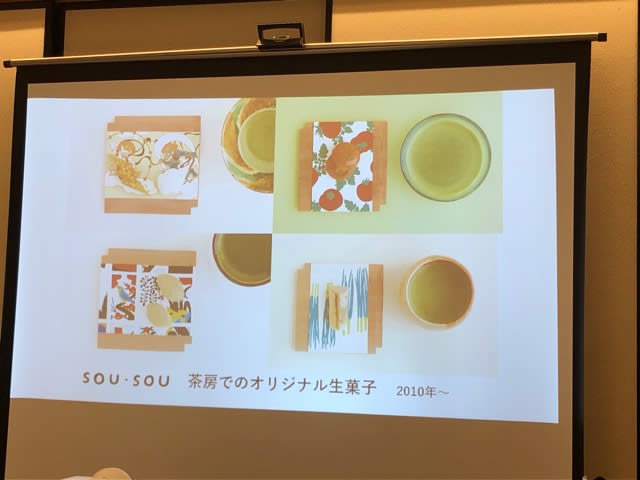

奥さまのアイデアをいれてSOU・SOUとコラボ商品を企画したり、パテシエSatomi Fujita さんの新ブランドや吉村和菓子店を立ち上げ若い人達にも受け入れてられる商品作りを試みられています。

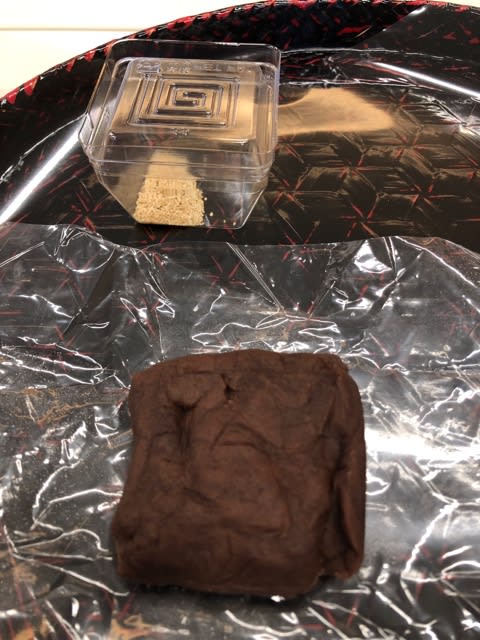

ご当主のお話が終わり、いよいよ銘菓"烏羽玉"作り体験です。

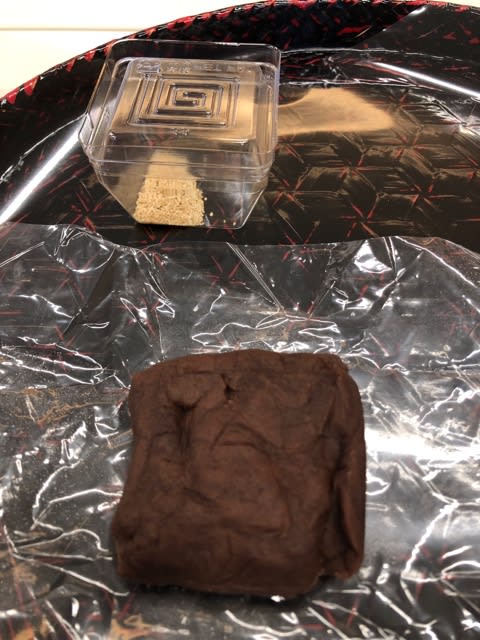

テーブルの上にはこしあんと芥子の実、濡れた布巾とが用意されています。

スクリーンに映ったご当主の手本を見ながら先ずはこしあんを四つに分け丸く丸めます。

こしあんの玉を鍋の上に並べて熱した葛餡を掛けます。

餡を掛けたこしあんを再びお皿に戻し濡れた布巾で人差し指をよく濡らします。

芥子の実を団子の上に載せて完成です。

商品にはならないでしょうが、まあまあの出来(?)ではないでしょうか?

慣れた職人は一日で5千個もの"烏羽玉"を作られるそうです。

本来なら、お抹茶を頂きながら出来立ての自作の"烏羽玉"を頂くのですが、昨今のコロナ対策でお抹茶は無しで自信作(?)の"烏羽玉"はお土産になりました。

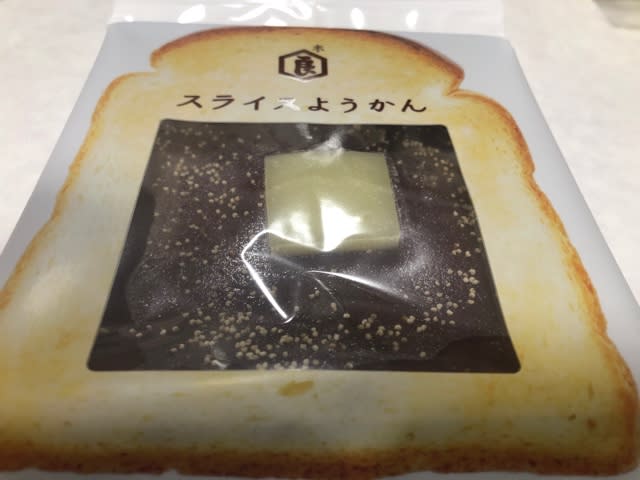

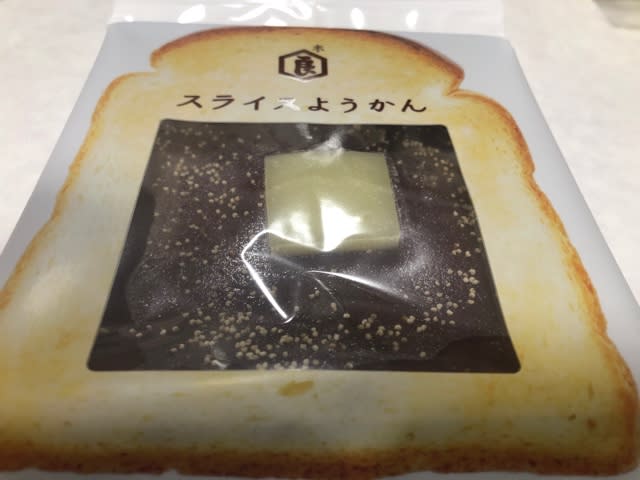

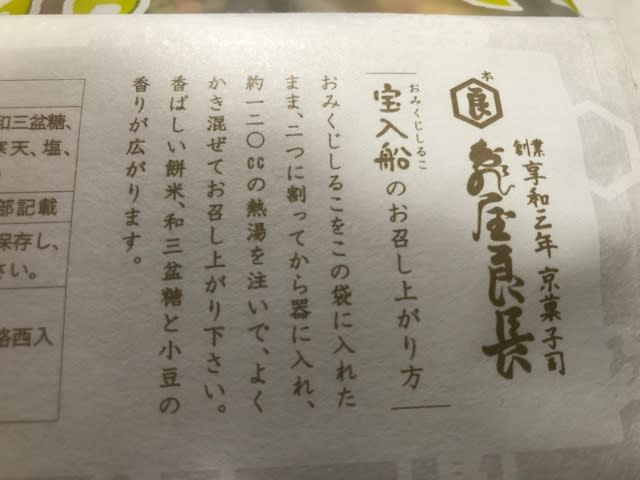

お店の方で上の写真の商品と、ご当主が実践されているヨガの本をお土産に頂きました。

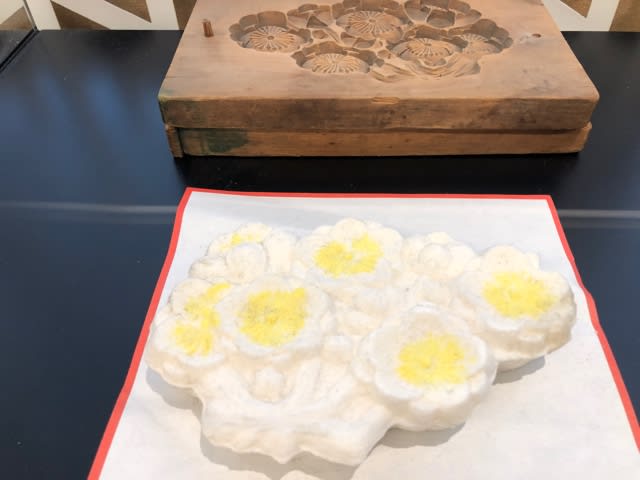

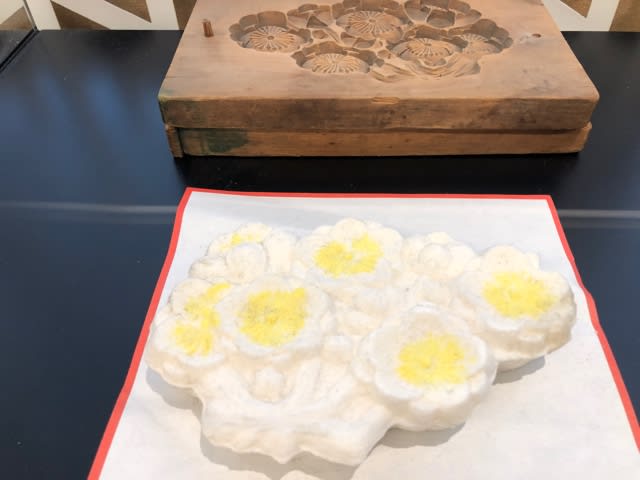

部屋にはお干菓子に使う型や菓子で出来た植物や小鳥が展示されています。

帰りにお土産を数点購入しました。

京都の冬の恒例行事"京の冬の旅"のスタンプラリーにも昨年から参加され、三カ所拝観しスタンプを貯めると、こちらでお茶とお菓子が頂けますが2月7日まで延期されています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます