4月5日はカルチャースクールの講座で大徳寺の塔頭寺院のひとつ「孤篷庵」を訪ねました。

孤篷庵は通常非公開の寺院で徳川幕府で伏見奉行や作事奉行を勤めた大名茶人・小堀遠州政一の隠居所として自ら設計し建てられました。

先ずは1時間、小堀ご住職から孤篷庵の内部の設えや庭園の詳しい説明を頂きました。

孤篷庵には過去3度来ていますが、ご住職から直接に説明を頂くのは初めてで知らなかった事も多く大変、勉強になりました。

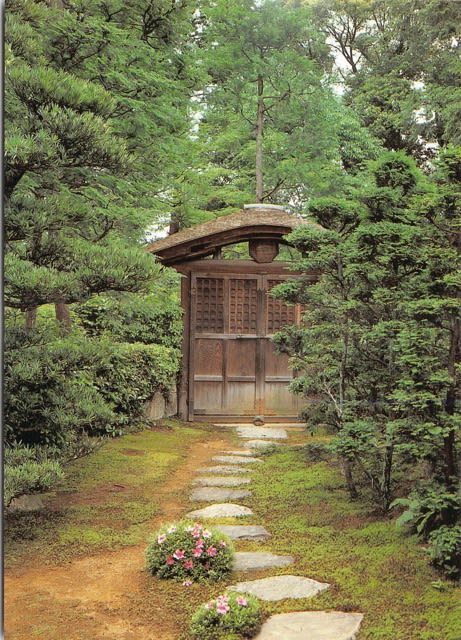

表門から中は一切の撮影が禁止されていますので写真は以前に拝観した時に購入した絵葉書の写真からです。(便利堂)

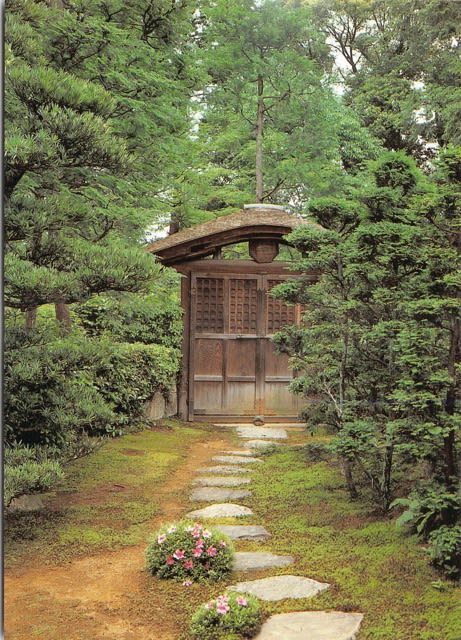

表門石橋も遠州による意匠です。

庫裏を入った所に荷物を置き白色の靴下に履き替えます。

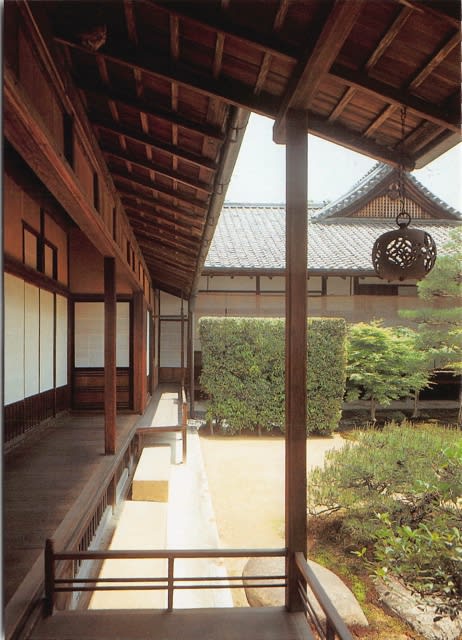

方丈南庭は禅宗寺院らしく枯山水庭園です。

三段の刈り込みが特徴的です。

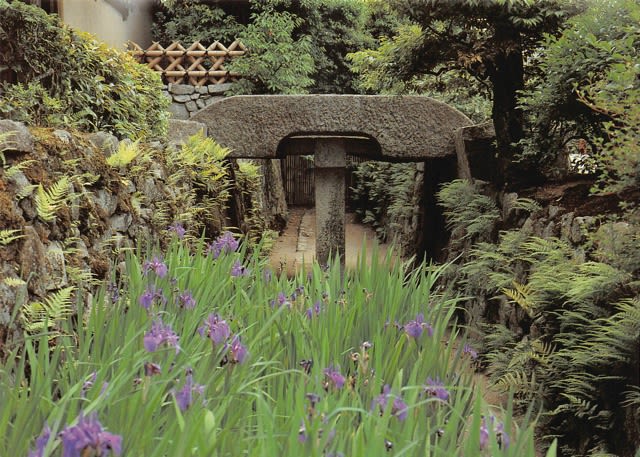

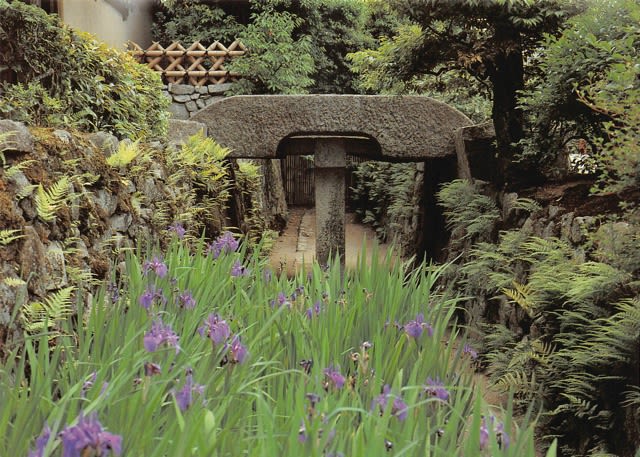

東側には編笠門が建っています。

かってはこちらから船岡山が遠望できたそうです。

景観を保つ為に背の高い植栽が南面を覆っています。

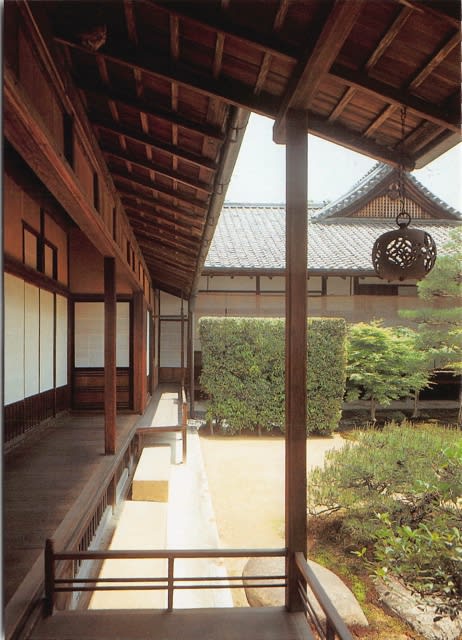

直入軒より見た庭園です。

この辺りは船岡山と同じく地質が続いていて、庭園の土も赤土です。

(絵葉書の写真とは違いますが、、)

(絵葉書の写真とは違いますが、、)

書院はひさしが長く、数寄屋風の佇まいです。

本堂から見た西側庭園です。

西側の庭園は遠州の故郷・近江国の近江八景の景色を表現しています。

当初の襖絵は狩野探幽筆の水墨画でしたが 寛政20年(1643)に火災に遭い焼失しています。

当初の図面が残っていた為、近衞家や遠州を慕う松江藩主松平治郷(不昧)公により再建されました。

書院造りの茶室「忘筌(ぼうせん)席」(重要文化財)です。

九畳と三畳の相伴席からなる十二畳の広間の茶室です。

何よりこの茶室の特徴的なところは西側に後縁と落縁があり、幅2間の中敷居を設け、上半を明かり障子、下半を吹き放しとし躙口に代わる席への入口としています。

この吹き放しは「舟入の構成」とも称され、露地を眺める際の額縁の様な役割も担っています。

遠州の非凡さ、美意識を感じます。

また、天井は木の木目が浮き出た「砂摺り天井」で当初は胡粉が塗られていたようです。

西日が差し込むとさぞ明るい茶室になったと思われます。

千利休や古田織部とはまた違ったお茶を目指した遠州の独自性が素晴らしいです。

この「忘筌席」でお抹茶を頂くとは夢にも思わなかったです。

(菓子は"とらや"の主菓子でした。)

まだまだコロナ禍の中ですので、お点前はなく全て点出しでした。

と言っても、お軸を始め、香合や茶道具一式は茶席に用意されていました。

貴人を迎える入口で普通の屋根ですが方丈側は唐破風になっています。

今年5月24日から6月12日までの期間、実に7年ぶりに一般公開が予定されています。

遠州の美意識に触れるいい機会です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます