三手詰め

将棋ファンなら、私のタイトルをおかしいと思うはずです。

「だって、二手で詰むことはないじゃん!」

その通りです。本当は私は三手詰めと書きたかったのです。でも、私が問題にしようとしている学校の教員の絶望は、二手さえ読めないのではなく、読まないのです。読まないということが平然と行われる世界の構造こそが、多様な価値を教員の世界へと出現させない根源なのです。

ちょっと、わかりにくいので将棋がわからない方のために説明します。

詰め将棋というのがあります。これは、簡単に言うと将棋は双方の王様の殺しあいのゲームなのですが、最後の何手かで王様が死ぬ(「詰む」っていうのですけど)というパズルを解くゲームを詰め将棋といいます。その手数は通常、〈奇数〉です。ということは、こうです。(下の図はすべて3手詰めです。正解は、こちら)

1手目、まず私が相手にある手を指します。

2手目、相手がその私の手に対して、殺されないようにリアクションします。この2手目の反応があるということは、相手は死んでいません。

3手目、この次の私の手で相手を殺す。これが「3手詰め」の詰め将棋です。詰め将棋ではこれが最短の手数です。

「(私が)こうやって、(相手が)こうやって、そして、最後に私がこうやる!詰みだ!」

こういう構成になっている詰め将棋が上の図なのです。

二手さえ読まない世界

これは、実話です。本当にうんざりするケースです。職員室の真ん中で若い教員が大きな声で生徒を叱りつけていました。

思春期の最大の障害物は、自我です。自我が芽生えたとき、私たちはどんなに未熟でもこの自我の〈同意〉を取り付けなければ指導は成立しません。自我は、プライドを持ちます。そして、少しゆがんだ自我、もう少し生徒の立場に立っていえば、何らかの傷を負った自我に対しては、私などは相当の配慮をします。わからない人は「甘やかす」などということを平然と言います。

私はそういう人たちにこう言いたいと考えています。

「体罰をしてもよい!最後に生徒を納得させ、結果として、改善と私たちが共通認識できるところへと生徒を導くことができるならば」

ちょっとそれますが、私は体罰をしません。そういうタイプの人間ではないからです。私がそういうタイプの人間ならしますよ(笑)!私は体罰をして説得するという技術もないし、そういう技術の熟練を努力もしてこなかったのです。だから、体罰教師が何がいやかってばれて謝る姿ですよね。あと、あほのように興奮している姿です。私は一度ならずタオルを投げたことがあります。

「もういいだろ!あとは俺がやる!」

ってね。ほっとしてましたよ、その体罰系の教師(笑)。

これが二手さえ読まない教師です。何でだろ!って思いますよ。大勢のいる場所で、固有名詞として叱責を受けている姿をさらして素直に反省できるくらいだったら、苦労はないでしょ?もちろん、その生徒はそういうことを容易に想定できる生徒なのです。

君がそういう叱責を公衆の面前でする、それも、まわりは教員だらけ、ちょっと素行の悪い生徒にとっては「敵陣」でしょ、そういうところで、デカイ声を出して、それも

「おめえ」だの「てめえ」だの「なめてんのか」だの、という叱責をして、その一手にたいして、相手がどのような二手目を指すのか、ということを、まったく!考えていないのです。ただ、自分が頭にきた!プライドをつぶされた!

なぜ、読まないのか?

私はこの業界に30年います。教員の能力の落ち方をずっとみてきています。それは、学校という構造に所属するとだれしもそうなってしまうのです。

教員の世界は努力しないと「読まない世界」なのです。ここが問題の中心です。

さて、その比較として将棋の世界をご紹介しましょう。

将棋の世界では、そう簡単には読めません。羽生善治という将棋界のスーパースターさえ、相手の投了の直前3手目くらいで勝ちがわかったというようなことを口にするのです。そうです。彼らでさえ「読む」ことは大変なのです。なぜか?なぜだと思いますか?

簡単なことです。相手が謎だからです。相手がどう反応するかが謎だからです。そうです。二手目が謎なのです。だから、三手目が難しいのです。だから、一手目も難しいのです。そして、読むことを強いられるのです。読まずにはいられなくなるのです。

私が最初に〈二手〉と書いたのはそういう意味です。二手目さえ難しいのです。彼らはだから、二手目を読めないとよく言うのです。しかし、教員のそれは、ちょっと違います。私は、最初から読めない、と書かずに「読まない」と書いてきました。実は、教員は「読む必要がない世界」に生きているのです。

将棋の世界の読み

私はアマチュア初段程度です。偉そうなことはいえませんが、それでも、読みについては、考えてきました。将棋の用語で「手拍子」で指してしまうという言葉があります。何にも考えないで指してしまうことです。すると、相手がパンチを繰り出してきます。そして、損害を被るのです。こうして、自分の手のまずさに気づきます。しかし、損害を被っても読めるようにはなりません。読めるためには、その結果を反省し、次のときに、生かすように自分のなかで形式化しておかなければなりません。

将棋にはたくさんの戦法があります。その序盤には、序盤で経験知があります。それを失敗を通して蓄積していくのです。実は、読みとはそこから出てきます。もちろん、未知の局面はいくらでもあります。でも、プロの人たちでさえ、そのデータを極限までさらうのです。そのうえで、読むのです。これが、読むとができる能力なのです。

なぜ、教員は読まないのだろうか?本当に単純な二手目を読みません。

しかし、なぜ、読まないのか?

どうすれば、教員が生徒を読む世界になるのか?

この問いと「どうしたら学校が多様な価値をもった教員の世界になるのか」という問いとは重なるのです。なぜか、生徒という対象は多様であり、読みも多様を必要とするからです。そして、次の手も多様にならざるを得なくなるからです。

![]()

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

よろしかったら、上のバナーをクリックをしてください。ブログランキングにポイントが加算されます

生徒を怒鳴り付ける行為が如何に暴力的であっても、授業が仕事のメインだろと、それを責める物言い(保護者、納税者)も、

それは組織として不味いよと言う、管理者もいません。

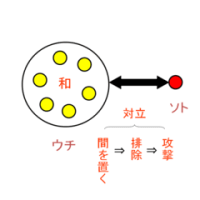

先を読んで詰む必要があるなら、対峙する敵が(外部が)必要です。

生徒は対峙する相手としては、かなり弱いのです。

しかも外部でありながら、内部であるという二律背反も背負わされています。

弱い上に成績だの内申だの推薦だのという人質をハンデに取られています。(これは、先生の授業でやりましたね)

外部を本当の意味で入れるにはどうしたらいいのでしょう?

百姓一揆でも起こすより他ないでしょうか。

「読む必要」もないし

「多様性」も彼らには必要ないのではないでしょうか…。

現在、「現代訳 職業としての学問 危機に立つ現代に「働く意味はあるのか」」マックス・ウェーバーの1917年の講演を、三浦展が翻訳したものを読んでいます。

中根千枝の「タテ社会の人間関係」はどうでしょうか?

再読の価値があるでしょうか。

手掛かりにしたいと思います。