すべての授業のうちの4分の1を欠課したとき、5段階で「1」になってしまう、という成績評価が高等学校の遅れた現場では平然と行われています。

出席条件は、修得条件とは必ずしも言えない、という初歩の論理が現場では平然と軽視されていることを、前のエントリイで触れました。このエントリイの文章は、この制度がいかに常軌を逸しているのかを別の観点から検証するものです。

到達度観点別絶対評価

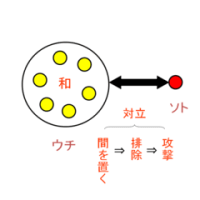

みなさんは、絶対ということばを一度は口にしたことがあると思います。通常、「絶対」と対になるのが「相対」ですね。相対って比較するってことです。あの子は、この子よりよい、といったとき、その「良さ」は人によって異なってきますね。ところが、当人の外に、基準が刻みだされた時、事態は一変します。

「100メートルを10秒で走る」

100メートルも10秒もいずれも、私たちが「あーだ、こーだ」いっても始まらないものですよね。このように、私たちの外に基準が刻みだされるものを絶対評価と考えましょう。私たちの外部に評価基準と評価する存在が立つこと、これが絶対評価の要諦です。

さて、現在、高等学校は、複数の観点を設定し、どこまで到達したかを明示し、絶対評価する、ことを各教員は義務付けられています。

観点

って何?っておもいますよね。かんたんに言うと、評価をする視点です。

「知識の理解」とか「思考・判断」とか「技術・表現力」とか、「意欲・関心」といわれるものが代表的なものです。これらの能力を、具体的な評価項目を決めて、割合も示し、各生徒に対して、君は、それぞれがどのくらいの能力だ、と示さなければいけないのです。

かんたんに、個別に紹介しましょうか。「知識の理解」の典型は、テストですね。あるいは、教室で、ある事柄について生徒が知っているか、どうかを確認する作業も、たとえば私たちの公民科目ではありそうですね。

「思考・判断」っていうのは、一つの学習項目を終えたときに、それを使って、具体的な事例を考えてみる。そういう応用問題のようなことを考え、判断力をつける、ということですね。

「技術、表現力」は、まさにそれを表現する力です。

私は、たとえば、ディベートを実施しています。これは、思考判断や表現力を試す絶好の材料になります。でもね、みなさん!私のすごいところ(笑)は、それを、到達度の点数にしてしまっているところです。

4分の1の欠席が修得「1」のでたらめ

この評価方法を実施していて、観点別到達度絶対評価を実施していることは、100%あり得ません。私はそう言い切って間違いないと考えています。なぜなら、私の体験上、絶対にありえないからです(笑)。

それぞれの観点を示し、3分の1までは達していないが4分の1以上欠課している生徒が、一律5段階で私が示した絶対評価基準「1」にしか到達しない、などということはあり得ないのです。

いえ、こんな手の込んだ説明をするまでもなく、実技と称して、この「4分の1の欠課=「1」」の評価を実施している担当者は、こと「1」については、絶対評価を絶対的に実施していないのです。評価などしていません。修得という観点を該当生徒には適用していないということです。試しにきいてみてください。該当生徒さん!

「先生、先生の科目の評価の「1」の評価は何点以下ですか?そして、僕は何点ですか?」

この二つの問いに答えられることはありえません。これをでたらめと私は言います。

「4分の1欠課=未修得」の思想

この判断を下す担当者が、考えているのは、「許せない」ということだけです。もう少し言うと、生徒に相手にされていない、というルサンチマンのはけ口だということだけです。競争もない。教員評価もこと教科については全くなされていない。こういう温室のなかで、教授能力のない年寄りたちが編み出した、途方もない、怠け者制度がこの4分の1制度です。私は、54歳になった自分の責任として、こういう怠け者を若い人に伝染させないことぐらいが今できることだと考えています。

4分の1以上欠席すると1という呪術 1 評価基準の溶解

![]()

![]()

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

よろしかったら、上の二つをクリックをしてください。ブログランキングにポイントが加算されます

最新の画像[もっと見る]