カントの定言命令

カントは、私たちの道徳の基本に定言命令を置いています。定言命令という命令こそが私たちの道徳を基本的に支えていくのだ、とカントはいうのです。定言命令はこのように脅迫的にいいます。

「四の五のいうな!無条件にせよ」

私の勤務する静岡中央高校は単位制というシステムを取っているので、授業の集団が基本的に他人です。授業集団毎にすべてのメンバーが一緒になることはありません。そのなかで、どうやってディベートを行うのか?

前のエントリイでこのようにかきました。

授業中のケータイ電話は是か非か?

授業中のケータイ電話については、授業で扱います。これは是か非か?

私は受講生に、一定の道具としての論理を提供します。その上で、ディベートを開始するのです。・・・

まず、是か非かで別れます。教卓の真ん中から左側に「是」

右側に「非」と別れます。みんな移動!

さらに、Opinionleader (以後「Op」と略)とObserver(支持者だが意見は言わない、以後「Ob」と略)に別れます。それは、登録という形で書類にしてもらい、また、ここがコンテストと違うのですが、否が応でもみんなの前で自分はそのどちらであるかを表明せざるをえなくなります。そして、この立場は、いつでも変更可能です。

大体、是か非も、いつでも変更可能です。席を移動すればいいのです。そして、書類を変更するとして再提出するだけでいいのです。さて、ルールは単純です。

ディベートをし、沈黙した方が負けです。しかも、団体で、たとえば「是」が全員沈黙して3分が過ぎたら負けとします。・・・

コインで先攻を決めます!!

はじめに質問をするか、質問をさせるかを決めるのです!!

さあ、ディベートの開始です。

応答せよ

この開始の合図とともに、この空間には、一つの構造が誕生し、その構造は構成員に、脅迫的な命令を発し始めます。

フランスの思想家のレヴィ・ストロースが『親族の基本構造』や『構造人類学』のなかで、さかんに、交換という構造を描いています。私がおもしろかったのは、『親族の基本構造』のなかで、このような記述をしているところでした。フランスはご存じの通りワインをよく飲みます。酒場で、ある人がワインを隣の人にふるまったそうです。すると、ふるまわれた方は、次の人に自分のワインをふるまいたいというより、ふるまわなければ、という脅迫を感じ始める、と言うのです。こうして、次々とワインの交換というレイが回り始めるわけです。レヴィ・ストロースはモースの『贈与論』を下敷きにしていますが、こうした交換理論をモースは鮮やかに描いています。

さて、同様の意見交換の構造が教室に回り始めるのです。

いったん、片一方が攻撃にせよ、持論の展開にせよ、しはじめますね。すると、それを返さなければならない、と言う脅迫が次の相手に発せられることになるのです。

「無条件に意見を発せよ」

この脅迫が次々に意見の交換を強いていくのです。

こうして、いったん、意見の交換が始まると、途切れることはありません。否が応でも意見をひねり出さなければならないのです。

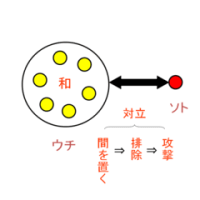

社会の形成

すると、だれだか知らないが、自分の集団が〈味方〉を形成し、他方の〈敵〉に対して、共同で戦わなければならなくなります。お互いに助け合わなければならなくなります。それは、味方がだれだとかどこに住んでいる人だとか、ということとは関係がありません。ただただ、論理だけの関係がそこに展開されるのです。勝利するためという目的だけがただ共有される関係です。助け合い、援護しあうのです。

この関係は、お互いが〈敵〉と戦っているという自覚が強ければ強いほど、緊密になります。こうして私たちは、信じられない討議を目にすることになるのです。

みなさんは、下の感想をどのように受けとめられますか?

一言も発言していませんが、なぜかはじめから最後までドキドキしていました。

このドキドキを強いていたものは、発言しなければ負けだ、と言う脅迫、絶対応答せよ、という定言命令だったというのが、私の解釈です。