【トルコ・カッパドキア】アナトリア高原中央部に南北約50kmにわたって広がるカッパドキア。 火山の噴火により堆積した凝灰岩や溶岩層が長い年月をかけて浸食されてできた奇妙な形をした岩が、見渡す限り無数にある。 奇岩の中にはその形が似ていることから付けられた「ラクダ岩」や「ナポレオン岩」などがあり、訪れる人を楽しませてくれる。 その中でもデヴェレントの「ラクダ岩」と3人の美女を表すエセンテベの「三姉妹の岩」が有名だ。

<参考>ギョレメ野外博物館(2014年2月5日投稿)/ゼルベの谷(2014年2月7日投稿)/ウチヒサール(2014年2月17日投稿)

3人の美女に例えられる「三人姉妹の岩」

エセンテベの谷の上にある「三姉妹の岩」..下が凝灰岩で上が玄武岩とのこと

エセンテベ..奥に三人姉妹の岩が小さく見える

デヴェレントの奇岩群..左にラクダ岩が見える

まさにラクダの形をした「ラクダ岩」

ラクダ岩の左奥にも奇岩群が..

ナポレオンの帽子のような形をしたナポレオン岩(中央)..右上は「キス岩」とか

いろいろな形の奇岩が広がる

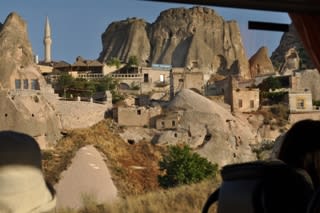

尖った城塞のようだ..散策した場所を失念

いろいろな形の巨大な「キノコ岩」が聳える

巨大な「キノコ岩」の林に紛れ込んだようだ

巨大な「キノコ岩」

巨大な「キノコ岩」