夏休みが終わりました。いよいよ明日から学校の再開です。

今日は教室の掃除や教材研究などをし,明日に備えました。

夏休み明けの初日,黒板に子どもたちに向けたメッセージを書いている先生が多いと思います。

「夏休みは楽しい思い出ができましたか」

「これからも楽しいクラスを目指してがんばりましょう」

というようなことが書いてあることが多いようです。

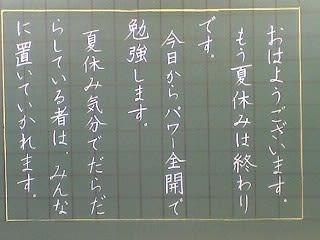

私は休み明けに限らず,毎日黒板へのメッセージを書いているのですが,今日は写真のように書きました。

インパクトが大きいと思います。

こんなことを書いているクラスはほかにありません。

硬派なスタートとなりそうです。

実際,いきなり国語と算数の授業から始めます。

今日は教室の掃除や教材研究などをし,明日に備えました。

夏休み明けの初日,黒板に子どもたちに向けたメッセージを書いている先生が多いと思います。

「夏休みは楽しい思い出ができましたか」

「これからも楽しいクラスを目指してがんばりましょう」

というようなことが書いてあることが多いようです。

私は休み明けに限らず,毎日黒板へのメッセージを書いているのですが,今日は写真のように書きました。

インパクトが大きいと思います。

こんなことを書いているクラスはほかにありません。

硬派なスタートとなりそうです。

実際,いきなり国語と算数の授業から始めます。