テストをした後に,「終わった人は見直しをしなさい」などと指示する。

そう指示された子どもたちは何をするかというと,とりあえずテスト用紙を見る。

そして,大半の子はただ眺めただけで終わってしまう。

それで,「もう1回よく見直しをしなさい」などと再度指示するものの,結局子どもたちはただ眺めるだけで終わってしまうということがよくある。

また,ケアレスミスなどを見つけると,教師が「ちゃんと見直しをしたのですか」などと聞くことがある。

すると,子どもは「ちゃんとしました」と答える。

なぜこのようなことが起こるかというと,教師が意図している見直しと,子どもが考えている見直しにズレがあるからである。

子どもたちは,「見直す」というのがいったい何をすることなのか,理解していない。

「見直し」をしているのではなく,単に「もう一度見ている」「何となく眺めている」という状態の子が多い。

それで私は,具体的に「見直しというのは,一度やった問題も初めてやるつもりでもう一度解いてみることです」と説明している。

これは何をするのか具体的なので,多少効果がある。

きちんと解き直している子も少なくない。

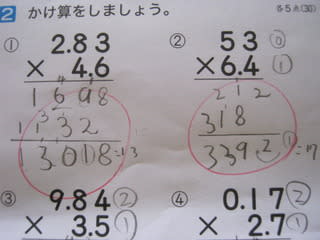

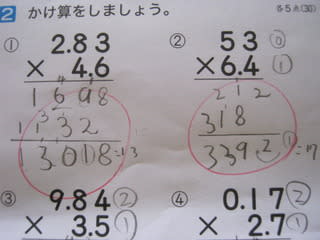

今日,算数「小数のかけ算」のテストを行った。

写真を見ると,小さく「13」とか「17」とメモしてあるのが見える。

これは,答えの数字の合計を私が知らせ,それを子どもがメモしたものである。

339.2なら,3+3+9+2で17となる。

このように合計した数字を知らせると,子どもは簡単に答えを確かめることができる(今回の問題の場合,小数点の位置を間違える可能性はあるが…)。

子どもたちも真剣に見直していた。

これは横山験也氏の考案による「確かめカニ太郎」という方法を参考にした。

見直しによって,「確カニ」と確信を持つことができる方法である。

【参考文献】

『横山験也のちょっと一休み』2011年4月21日ブログ

http://www.kennya.jp/soft/sansu/tasikame-zan/