昨日,避難訓練がありました。

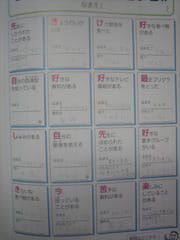

避難の鉄則として「おはしの約束」というのがあります。

普通はこう言われています。

「お」……押さない

「は」……走らない

「し」……しゃべらない

しかし,私は「そうではない」と伝えました。

「お」……お話しない

「は」……話さない

「し」……しゃべらない

つまり,「口を閉じなさい」ということです。

非常時には,これを徹底しなければなりないと思います。

話をしていては,教師の指示が徹底しません。

放送も聞こえません。

もちろん「押さない」「走らない」も大切でしょうが,一番重要なのは「しゃべらない」であることは間違いないと思います。

とにかくしゃべっては駄目なのです。

指示や放送が聞こえない結果,命を失うことにもなりかねないのです。

私は毎年このような指導をしています。

3月11日の東日本大震災。

あの激しい揺れの中で,3年生の私のクラスの子は机の下に入り,黙って耐えていました。

長時間,黙って耐え抜いた子どもたちの態度は,本当に立派でした。

先月,休み時間に防犯警報が鳴ったことがありました。

これは,不審者が校内に侵入したときなどに鳴る警報なのです。

そのときも,私はまず子どもたちを黙らせました。

廊下にいた子たちを全員教室に入れました。

その上で,「先生が教室から出たら,鍵を掛けなさい」と言って,現場の確認に行きました。

警報が鳴った原因は誤作動だったのですが,もし本当に不審者が入ってきていたとしたら,そして,もし騒いでいて私の指示を聞き逃したとしたら,命の危険にさらされていたかもしれません。

今回の避難訓練も立派でした。

1人もしゃべっていなかったと思います。

整然とした態度で避難できました。

避難の鉄則として「おはしの約束」というのがあります。

普通はこう言われています。

「お」……押さない

「は」……走らない

「し」……しゃべらない

しかし,私は「そうではない」と伝えました。

「お」……お話しない

「は」……話さない

「し」……しゃべらない

つまり,「口を閉じなさい」ということです。

非常時には,これを徹底しなければなりないと思います。

話をしていては,教師の指示が徹底しません。

放送も聞こえません。

もちろん「押さない」「走らない」も大切でしょうが,一番重要なのは「しゃべらない」であることは間違いないと思います。

とにかくしゃべっては駄目なのです。

指示や放送が聞こえない結果,命を失うことにもなりかねないのです。

私は毎年このような指導をしています。

3月11日の東日本大震災。

あの激しい揺れの中で,3年生の私のクラスの子は机の下に入り,黙って耐えていました。

長時間,黙って耐え抜いた子どもたちの態度は,本当に立派でした。

先月,休み時間に防犯警報が鳴ったことがありました。

これは,不審者が校内に侵入したときなどに鳴る警報なのです。

そのときも,私はまず子どもたちを黙らせました。

廊下にいた子たちを全員教室に入れました。

その上で,「先生が教室から出たら,鍵を掛けなさい」と言って,現場の確認に行きました。

警報が鳴った原因は誤作動だったのですが,もし本当に不審者が入ってきていたとしたら,そして,もし騒いでいて私の指示を聞き逃したとしたら,命の危険にさらされていたかもしれません。

今回の避難訓練も立派でした。

1人もしゃべっていなかったと思います。

整然とした態度で避難できました。