第十九回東京多摩野鳥写真クラブ 写真展開催案内・・・(予定)

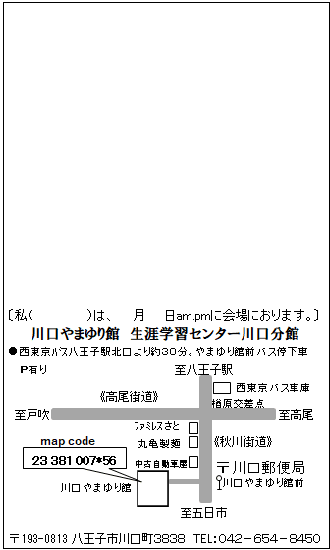

展示会場への交通アクセス・・・(Pあり)

こんな作品が展示されるかも・・・(展示予定作品)

第十九回東京多摩野鳥写真展 川口やまゆり館 2階生涯学習センター於

初日と最終日を除く、毎日午前10:00~11:00の時間帯に2~16名の参加者がいれば、野鳥講習会を実施します。参加者が知らない我々日本人とのカワセミとの関わり合いなど、カワセミ達の繁殖期の行動や生態を中心にプロジェクターを使用し講習会を実施します。※参加費無料の予定ですが、只今市の生涯学習センターと詳細を検討しています。

南の島の代表的な野鳥たちを展示予定・・・

奄美大島の固有種のルリカケスの画像・・・(国の天然記念物)

奄美大島では「ルリ」と呼ばれ、島民から絶大の支持を得ている固有種の国の天然記念物のルリカケスは人家の軒下までやってきたりしているが、警戒心化強くあまり近寄れない野鳥なのかも知れません。※本土では「ルリ」といえば、ルリビタキのことを差しますが、奄美大島では「ルリ」の愛称で島民から呼ばれている。

奄美大島の固有種のアカヒゲの画像・・・(国の天然記念物)

沖縄本島の亜種ホントウアカヒゲが、近年のDNA調査で別種と確認され、亜種が外されることになり、「ホントウアカヒゲ」と別種となったようだ。※沖縄本島のやんばる森の中に生息しており、森の中から鳴き声(日本の三鳴鳥の一つのコマドリの鳴き声と酷似している)が聞こえるため、比較的見つけ易い野鳥です。

奄美大島の固有種の亜種オーストンオオアカゲラの画像・・・(国の天然記念物)

奄美大島の固有種で国の天然記念物の亜種オーストンオオアカゲラは、奄美大島だけに生息しているが、比較的個体数が多く、探すのにあまり苦労しなくても見つかる。※あまり警戒心が強くもなく、森の中の切り株などで餌獲りをしていることが多く、普通に観察できると思われる。

奄美大島の固有種のオオトラツグミの画像・・・(奄美大島で撮影)

奄美自然の森の学芸員の方からの情報では、オオトラツグミは奄美大島と加計呂麻島の一部にせいそくしており、滅多に見ることのできないと言っていたが、運よく営巣中のオオトラツグミがつがいでいるところを見つけて撮ることができた。

沖縄本島の山原の森のヤンバルクイナの画像・・・(国の天然記念物)

沖縄本島の山原の森に生息している飛べない鳥の国の天然記念物の「ヤンバルクイナ」はハブ退治のために移入されたマングースの餌食になるなどで、近年個体数が激減していたがマングースの捕獲が進み「ヤンバルクイナ」も絶滅の危機から脱出しているという。

沖縄県花のデイゴの花に止まるノグチゲラの画像・・・(国の天然記念物)

訪問時期が沖縄が雨期だったため、最終日の三日目でようやく雨も止み、又、デイゴの花も開花し、長年の目標だった自分と同じ名前が付いた「ノグチゲラとデイゴの花に止まる」シーンを撮ることが出来ましたが、残念ながら曇り空と空抜けだったため、青空での撮影したかったと思った。※下の写真の亜種リュウキュウヒヨドリが止まっているところに「ノグチゲラ」が来ないかと狙っていましたが、残念ながら一度も来ることはなかった。

餌獲り中のクロツラヘラサギの画像・・・(泡瀬干潟で撮影)

九州北部では「クロツラヘラサギ」が何十羽と渡って来ているというが、「餌獲り中のクロツラヘラサギ」と「休息中のクロツラヘラサギ群」を撮影することが出来ました。

留鳥のシロガシラの画像・・・(南部の三角池で撮影)

沖縄では留鳥の「シロガシラ」は「スズメ」と同じくらい見掛けますが、我々ナイチャー(内地の人)はシロガシラは滅多に見ない野鳥なので、珍しく見つけると撮影します。

沖縄県花のデイゴの花に止まる亜種リュウキュウヒヨドリの画像・・・(やんばるの森で撮影)

亜種リュウキュウヒヨドリは個体の色が、リュウキュウ種は全体的に茶色で「ヒヨドリ」とは明らかに違うため、沖縄に出掛けたら撮ることをお勧めします。※ヒヨドリだでなく、他の野鳥たちもリュウキュウ種なので、出来る限り撮影し野鳥ライブラリーを増やすといいと思います。

繁殖期の亜種リュウキュウアカショウビンの画像・・・(宮古島で撮影)

宮古島の山林には多くの亜種リュウキュウアカショウビン達が渡来して来ているため、他の地域と違ってあっちこっちから鳴き声が聞こえているので、見つけ易く撮影し易いと思います。※近年北大と京大の研究員が入山し、亜種リュウキュウアカショウビンを200~300羽以上捕獲しDNA調査をしており、近い将来亜種が外されるかも知れません。

石垣島の番人のカンムリワシの画像・・・(国の特別天然記念物)

石垣島と西表島の一部に生息しているが、繁殖期前はカンムリワシ達は一羽で生活しているため、石垣島北部に行くと道路脇に止まっていたり、よく見ることが出来ますが、繁殖期になると姿が見えなくなてしまい、多くの観光客がカンムリワシに出会えなかったと、折角石垣島得出掛けて行っても見られないことがあるようです。※石垣島の猛禽類の頂点に君臨し、本土などに生息している猛禽類とは違い特徴がカンムリワシの名前の通り、警戒したり驚いたりすると、頭の上の冠羽が特徴的な綺麗な白っぽい人気のワシです。

挨拶回り・・・(二週間たってしまいましたが、ケジメとして・・・)

本日役所の観光課へ出掛けて行き、施設の責任者と担当者へ今回の「高尾599ミュージアム」写真展の開催結果報告等をするとともに挨拶をしてきました。※今回の市内の「バードウォッチングの手引き書」を買ってもらった来場者が、お寺の住職さんの奥さんであったり、牧師さんや書道の先生等でしたが、お寺で野鳥写真展が開催できないか、尋ねるとお寺さんの建物自体が窓や障子ばかりで、壁が少ないと断られてしまいました。

先週までは来場者から要望のあった本「野鳥の魅力と北の冬の妖精シマエナガ」の製本や配達をするなど、ようやく写真展の後片付けが終わったため、近隣の鳥撮りスポつてへも出掛けられるようになりました。※結構枚数が多い本なので、製本するのにも時間が掛り、一番遠いところは埼玉県さいたま市もありましが郵送したり、東村山からの来場者へ届けました。※東京新聞へ今回の展示作品集を発送が終わると、全ての後片付けが終わることになります。※戸隠高原の旅鳥の飛来情報もいつもお世話になっているペンション村の奥さんから「ムギマキ」が入ったと連絡を貰ったりしているが、今年はその時期に入院してしまうので、息子さんから連絡を貰うことにしている。※日光への遠出も家族は行く予定だが、自分は行かないかも知れないため、旅鳥の飛来情報も入手しているが、ノゴマは今年北海道で撮って来ているため、然程食欲もわかない。

昨日は大勝軒のワンタンメンを食べましたので、本日は町中華のサンマー麺を探しに街に出ましたが、見つけられずに「あんかけ焼きそば」を食べて戻って来ました。※我々が若い時にはサンマー麺(あんかけもやし蕎麦)は町中華で食べられましたが、最近は置いている店が少なく、メニューに書いているところが少なくなってしまいました。

サンマー麺の歴史・・・(実は横浜中華街「聘珍楼」が発祥)

「サンマーメン」といえば、横浜生まれのご当地ラーメンで、その歴史は古く、横浜中華街で有名な老舗聘珍楼(へいちんろう)のメニューには昭和初期の頃から載っていたと言います。※細麺のラーメンの上にもやしのシャキシャキした餡がとろりと乗っかったラーメンは、優しい味わいともやしの食感のコントラストが楽しめる神奈川の馴染みの味。※聘珍楼が倒産した話は最近ですが、横浜中華街の中でも超が付くほどの老舗の大中華料理店でしたし、各地に店舗展開などを進めていたり、過大な設備投資が理由なのかは分かりませんが、個人的には聘珍楼の「肉マン」が好きで中華を食べに行ったり、何度も買いに行った覚えがあります。※これからはあんかけとシャキシャキとしたもやしの食感が楽しめ、温かい中華麺なので、美味しい時期が到来します。

昨日のダム湖のクマタカ達・・・(2022の幼鳥)

クマタカ幼鳥の飛翔シーンの画像・・・(名栗湖で29日撮影)

クマタカ♀の空抜け飛翔シーンの画像・・・(名栗湖で29日撮影)

夏セッカの画像・・・(農耕地で撮影)