11月5日火曜日に飯田橋にある東京ボランティアセンターで講師しました。

なんと、そのタイトルは、「避難生活に役立つ10の知恵」というものです。

この避難生活については、出版したタイトルでもあり、さんざん勉強してきたつもりでした。でもまだまだ、浅かった。

今回知恵を10あげたわけですが、最初の重要なところは、トイレ問題からスタートです。

講演者は4名いらして、私はトップバッターでした。その40分を熱くスピーチさせていただきました。

何に夢中になって、しゃべっていたかというと。大地震が起きて断水も発生したら、急いでトイレの便器を保護してくださいということです。これをしないと、便器にしっぱなし、、状態で、大便のてんこ盛りになり、詰まってしまうばかりか、お風呂の残り水を流してしまうと、マンションでしたら、マンションの下の横引きの排水配管が揺れで屈折してしまうと、そこで流れが止まってしまうのです。それを確認しないで、残り水を流すと、階下の便器から逆流して、大便の海になってしまうんです。とまぁ、こんな感じで熱弁したわけです。

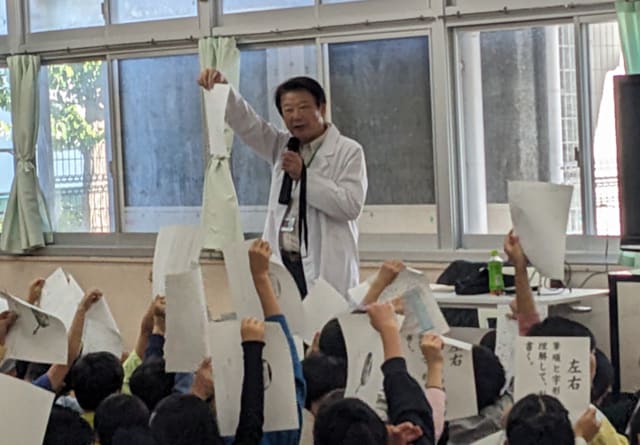

今回、言葉だけでだけでなく視覚でもこってしまいました。

こういったスライドを前にしゃべっていたわけです。

ちなみにどんな点を10点あげたのかも最後にアップしておきます。

ところで、カトー折りを今回も活用したけですが、結局、カトー折りは防災になるのかという点で、

何も持たないで、避難所生活する場合、在宅避難生活でも必要なものが揃わない状態で、

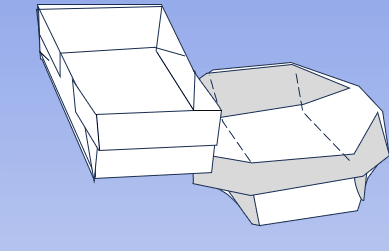

紙、新聞紙、段ボール、ビニール袋、牛乳パック、ペットボトルがあれば、簡易トイレはできるし、携帯トイレもできるし、バケツや洗面器ができるから、歯磨き、入れ歯洗い、小物入れはできるし、枕も、ゴミ箱もできるということで役立つが証明されました。ポイントは物を捨てる、仕舞う、隠す、分別するというところから役立つ点があるということがみなさんに実感してもらいました。

それと、今回、箱の作り方を教えたのですが、9割の人ができませんでした。これをよく振り返ってみたら、短時間にフォローできずに一発ではうまく行かないことが判明しました。そこで一発で、全員がうまく箱ができる方法に改善をしました。すると、すごい作りやすくなりました。

この箱の作り方はまた、別途、アップしますが、カトー折りがなぜ、広がりにくいのもわかりました。

これは作り方がわかっていても、教え方にポイントがあったのでした。そのポイントを伝えていませんでした。

今後の課題です。

ありがとうございました。

それと、今回、サチンさんの人生変革プロジェクト88の仲間であるアッキーが来てくださいました。

ありがとうございました。

---------------

1. <避難生活で一番の困りごとは、トイレ問題>

避難生活は、震災の初日からがはじまる。

真っ先に便器にビニール袋で囲う。<これが一番大事!>

地震で配管が傾斜し詰まり易くなっているケースがある。

ここがポイント

囲ったビニール袋をガムテープで固定。

便器の汚物をバケツで流すのは、要注意。

---------------

2. <家具転倒防止の効果について考える>

家具転倒の危険を我が家の間取りから考える。

家具転倒防止は避難生活の空間を確保。

床にも危険物が出ないガラス飛散防止策も。

ここがポイント

家具転倒の怖さを知っておく。

防止策には注意点があるので、確認してから行う。

---------------

3. <避難生活に悪臭があると、生活意欲が低下する>

トイレの後始末にも注意を払い、悪臭防止と衛生面維持が大事!

悪臭はトイレ我慢をさせ、あらゆる体調不良の原因になる。

普段からトイレ個室に携帯トイレ、防臭袋を用意しておく。

ここがポイント

1. 悪臭防止の説明は、クリロン化成のBOSで説明しています。

2. 排泄袋の結び方で液漏れが起こるので注意。

3. 袋の数は1日5個×7日分×使用者数 (携帯トイレってなんだ?動画)

---------------

4. <お風呂の水の使い道に注意、マンションでトラブル>

大量の水を便器に流すと、数日後には階下の便器から溢れる。

階下からの苦情で引っ越したケースもあるので使い道に注意。

ここがポイント

家族間で便の後始末は「袋に入れる」を徹底しておく。

便器の故障、トラブルから守り、健康の維持を。

日本トイレ研究所の集合住宅用トイレマニュアルで検索

---------------

5.<子供用に自分専用のスリッパを履かせよう>

災害関連死のきっかけが「足のケガ」からという場合がある。

スリッパは素足の冷え防止や傷からの感染防止に役立ちます。

ここがポイント

自分サイズの自作スリッパは盗まれず、脱げません。

段ボールと新聞紙でつくる動画をご覧ください。 →

---------------

6.<口の中は、常にきれいにしよう>

入れ歯をつけたままの就寝は、誤嚥性肺炎リスクを高めます。

口腔衛生を日頃からつけて、避難生活でも継続する。

ここがポイント

入れ歯の専用入れ物は、紛失を防ぐので重要。

紙袋に入れ歯と氏名を書いて仕舞う。カトー折りの袋は便利

手洗いをペットボトルの水と自作の紙皿の上で洗う。

---------------

7.<大事なものは大きな紙袋に仕舞っておこう>

長蛇の列に並んでもらったもの、お菓子などは盗まれ、喧嘩のもと

下着や使い終わったプライベートなものは仕舞っておく。

ここがポイント

手作り枕の中に仕舞うか、チラシの手作り紙袋に入れる。

レジ袋は中が透けて見えて、自分でもゴミ扱いにしてしまう。

---------------

8.<もっと大事なものは情報です。スマホ電池切れ対策しよう>

スマホ電池切れの前に緊急連絡先、常備薬の薬名は紙に書く。

書いた紙を失くさない、人に見せない、またすぐ見られるように。

ここがポイント

腕に巾のある紙製リストバンドを作って、身に着けておく。

A4の紙に大切な情報書き、腕につけるメモバンドを覚えておこう。

折るだけで、開け閉めできる。中にお札も入れられる。

---------------

9.<レジ袋、空きペットボトル、牛乳パックは、捨てずに活用しよう>

レジ袋はスマホを入れてランタンになり、箱に敷けば洗面器になる。

ペットボトルの蛇口:ボトルの脇に開けた画びょうの穴からキャップの開け閉めで水が出る

牛乳パックはカトー折りでお皿やスプーン、洗面器になる。

ここがポイント

[ペットボトル簡易蛇口]で検索して、事前に試しておく

レジ袋はランタン(100均でも揃う)を入れると、より明るく、運びやすく、どこでも掛けやすくなる。夜間のトイレ個室で役立つ

---------------

10.<自分専用のマイトイレ。段ボールで自分好みの簡易トイレ>

安価な簡易トイレを一度購入しておけば、安心度が増す。

自分専用なら数回をまとめて始末ができ、楽で、節約ができる。

ここがポイント

ポータブルトイレも便利。介護用、キャンプ用もある。

自治体の回収は待つ。保管に注意、便器に流すと故障する。

---------------