甲子園高校野球の決勝戦で、京都国際高校が東京東地区代表の関東第一高校を破り、ついに優勝旗を手にした。

東京と京都の決勝戦の対戦は過去に例を聞かないが、今日の決勝戦では京都に軍配が上がった。

優勝校の京都国際高校は初めて聞く名前だが、前身の学校は韓国系の「京都朝鮮学校」だそうである。

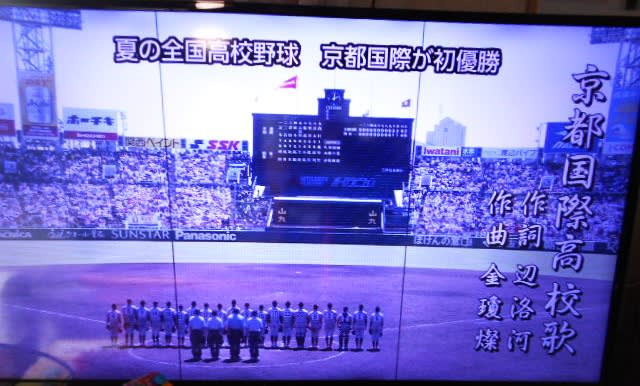

優勝後の校旗掲揚と校歌演奏の際のテロップを見ると、作詞者も作曲者も韓国系の朝鮮人のようだ。

甲子園100年の歴史の中で初めてのことに違いない。

一般の高等学校として認可を受けて以来、中学校を併設して中高一貫の学校となってから、野球に力を入れたという。

野球部には韓国系の日本人だけではなく一般の日本人子弟も受け入れ、この20年で甲子園の優勝校になるまでに成長した。

大したものである。涙ぐましい努力があったのだろう。

ただ鹿児島の神村学園もベスト4まで勝ち進み、この決勝に出た関東第一高校とは1対2という僅差で敗れたが、1対1の9回では勝負がつかずタイブレークに進んで惜しくも敗退している。

神村学園を僅差で破った関東第一が決勝戦では1点差で敗れているから、もし準決勝で関東第一を破って決勝に進んでいたら――そう思うと、準決勝が恨めしい。

それでも2年連続の準決勝進出は、近い将来の優勝をほのめかしていると思う。