小学校では、いよいよ今週から水泳の授業が始まります。

そのせいでしょうか、息子の調子が悪くなってきました。

昨日も息子は一日中落ち着かない様子で、リビングを100均ボールを蹴りながらぐるぐる回っているか、疲れて自分の部屋のベッドで寝ているかでした。

私は、前日に受けた眼底検査のせいで、まだ目がひりつき、目やにが多く出て目に膜が張っているような感じで、目の違和感に悩まされながら過ごしていました。

そんな状態でしたので、主人にネットで予約しておいた本を図書館に取りに行ってもらい、帰りに、「父の日」だからと、好みのショートケーキを選んで買ってきてもらいました。

毎年「父の日」恒例になっていた「焼肉」は、前倒しで先週、ばあばと一緒に食べに行ってきたので、昨日はケーキでお茶するだけになりました。

息子は、先週の後半ぐらいから調子が悪くなっていたので、プレゼント代わりのお手紙も「書けない」「考えられない」と、言っていました。

辛うじて、3人揃ってケーキを食べること、それが息子の精一杯でした。

「落ち着かへん。何も考えられへん。。。」

父親が自分の部屋に戻っていなくなると、息子が泣きそうな顔をしてぎゅ~っとハグしにきました。

「リスパダール、飲んでみる?」

最近は夜中に落ち着かなかったりもして、この3日間、連続でリスパダール内服液を飲ませることになりました。

「宿題したいのに、出来へん・・・。」

苦しそうな息子。

代わってあげたくても、出来ないのです。

「そっか。。。

そのうち薬が効いてくるわ。

それまで本でも読まへん?

ママ、読むから聞いててや。」

図書館から借りてきたばかりの本を1冊取り出して、読みました。

「ばあばは、だいじょうぶ」 楠章子 作 いしいつとむ 絵

それは、認知症になったばあばのことを、孫の視点から描いた絵本でした。

読み進めるうちに、眼底検査のために赤かった私の目がさらに真っ赤になって、涙がこぼれてしまいました。

「じいじのことを思い出してな・・・。

じいじも脳の病気で、記憶がなくなったり、病院や施設から出ていって行方不明になって何度も探したりしたから・・・。」

この話のつばさ君のように、私も父に感じてしまった戸惑いや苛立ち、そして、消えてしまう記憶をなんとか留めようとして、父が子どもや孫の名前・誕生日などを書き記したメモを見て泣いた日。。。

「色々あるね。

生きていると、色々あるんよ。。。

〇〇は、小さな時から不安と闘うことになったけど、だからこそ、きっと強くて優しい大人になると思う。

〇〇のように心の病気と闘う子。体の病気と闘う子。

この前、テレビの番組に、生まれてから一度も口から食べ物を食べたことがない子が出てた。

その子は、腸の病気で、腸から栄養を取ることが出来へんねんて。

だから、ご飯の代わりに点滴で栄養取ってるねん。

病気じゃなくても、お父さんやお母さんがいなくなって、不安や寂しさと闘ってる子もいる。

子どもの時には大きな悩みがなかっても、大人になって悩む人。

30代とか、40代とか、・・・じいじみたいに60代になって急に病気になる人もいる。

生きていたら、どっかで大きな困難が出てきて、どっかで闘わなあかん。

そうして、乗り越えていくねん。」

気が付けば、息子も泣いていました。

「〇〇は、何でこんな不安なんやろって、子どもやのに大変やと思うけど、その代わり、〇〇にはママや父ちゃんがいつでも付いてる。

だいじょうぶやで。

だいじょうぶ、って、心から思えるようになるで。」

もう1冊、本を読みました。

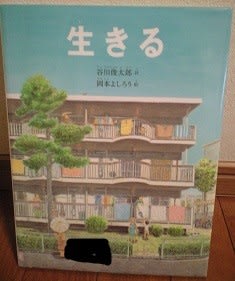

「生きる」谷川俊太郎 詩 岡本よしろう 絵

「生きていること

いま生きているということ・・・」

あの有名な谷川さんの「生きる」という詩に、岡本さんが丁寧に描いたありふれた日常の一コマ一コマ。

いま生きていることが、大切で愛おしくなってきます。

「〇〇が不安なのも、生きてるってこと。

こうして一緒に涙を流すのも、生きてるってこと。

〇〇が生きててよかった。

こうして一緒におれるもん。

ママも生きててよかった。

今ここに〇〇と一緒におれるもん。」

息子が大きくなったので、最近は読み聞かせをすることはほとんどなくなってしまいました。

それでも、毎週必ず図書館から数冊の本を借り続けてきました。

息子が興味を持てば、自分で読んだり私が読み聞かせたりするのですが、そんなことは、月に一度、いや2ヶ月に一度もなかったかもしれません。

それでも、こんなことが起きるのです。

これらの本を借りていてよかった。

大切なことを、息子に伝えることが出来てよかった。

)

)