ぐうたら亭主と働きものの女将

ぐうたら亭主と働きものの女将鉄板一枚で戦後を生き抜いた「お好み焼き屋のおばちゃん」こそ,

自立する女性の鑑・・・・。広島市安佐南区G二丁目で店を切り盛りする

傍ら,人材育成の市民大学に通うKさん(44)が「お好み焼き店経営と

女性の自立」と題した卒業論文をまとめた。「お好み焼きの技術を輸

出すれば第三世界の飢えを救い,女性の起業を後押しするのでは」と

国際貢献策まで盛り込んだユニークな論文の主を訪ねてみた。

[1993年(平成5年)9月13日(月曜日) 中国新聞(夕刊)]

夫は安月給のくせに呑兵衛のぐうたらで,子どもにミルクも買えない

と,結婚早々から,知人の紹介でミカサボールの手内職を始めた。

転居後は近くのカメラ店でパート勤務。

脳溢血で倒れた父と世話する母を少しでも助けることができたら,と,

この地に転居し,お好み焼き屋を開業した(1982年(昭和57年))。

儲けは無くとも,「ただいま」と帰る子どもを迎えてやることができ,

両親の手助けにもいくらかはなるであろうから,と。

一昨年,転倒して右手指を骨折し,休業から廃業となった。だが,

今も夕方はH大学食堂のパート勤務をしている。

彼女の店は,今はもう跡形もない。

朝夕磨いてきた,畳1枚大の鉄板も利用されること無く廃棄された。

彼女の働いてきた証は,この1枚の新聞記事だけになってしまった。

記事に取り上げられたロマンは,実現すること無く消えようとする。

だが,取り上げてくださった,中国新聞報道部・石丸賢記者に感謝。

唯一の,大きな勲章として貞節にしたい。

亭主?

相変わらず晩酌を欠かさず,島を行ったり来たり,ぐうたらしている。

長安の夕映え

長安の夕映え

笑って元気に!

笑って元気に!

城の近く,桜の馬場には

城の近く,桜の馬場には シカはシシ,蝶より強し?

シカはシシ,蝶より強し?

九重“夢”大吊橋

九重“夢”大吊橋

ツゲを丸く或いは四角に刈り込むのはよく見るが,

ツゲを丸く或いは四角に刈り込むのはよく見るが, ブロッコリーのてんこ盛り

ブロッコリーのてんこ盛り 宇佐神宮

宇佐神宮 東光寺=五百羅漢像

東光寺=五百羅漢像

双葉山生家へ

双葉山生家へ

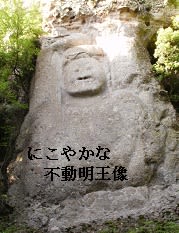

熊野磨崖仏

熊野磨崖仏

あれこれ調べていると出立は午後になる。

あれこれ調べていると出立は午後になる。