(備忘録としてまとめます)

アルファベット文字の習得は、容易な子もいれば、そうでない子もいます。

それが普通ですが、容易ではない児童の場合、学校や塾での支援はあまりないようですので

少しまとめてみました。

文字認識段階でのつまきとしては、

文字を正しく認識できる(視覚)、形を思い出せる(記憶)、鉛筆が思った所に移動できて正しく動く(目と手の協応)の三点の弱さが、特につまずきの原因になりやすいようです。

ですので、指導の際には、

「わかりやすい特徴がある」

「書きやすい」

などの点への配慮が必要ですね。。。

アルファベット文字習得時における書字の問題点は大きく2点

1つは、書き順指導によっては文字が分離してしまう(文字のパーツが離れてしまう)こと、そして、左右上下などの反転です。

決して珍しい現象ではなく、生まれつき、①視覚認知処理の弱さ、②目と手の協応の弱さがあれば、知的能力とは関係なく誤りやすいことから、ユニバーサルデザインの授業を考えるのであれば、

①、②の弱さに配慮したデザインを取り入れることが望ましいのではないかと思っています。

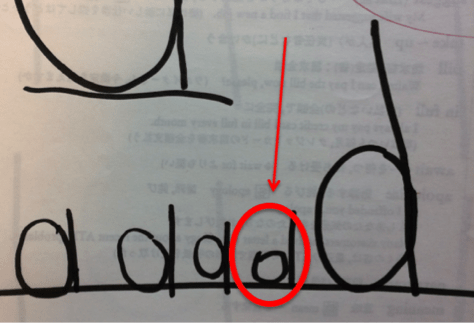

写真1は、書字障害のある児童の文字(6年生)です。

空間認知や視覚的な記憶が弱ければ、こうした誤りをしやすく、これは「見えてるとおりに書きなさい」という指導はあまり効果がありません。

(写真1)

写真1の児童は、漢字の書字にも問題があり、形を構成することそのものが難しかったようです。

日本でも、書体によってディスレクシアの出現率は異なります。

漢字の場合は7%程度という報告もあることから、

英語で使用するフォントにも配慮してほしいところです。

指導の際に、たとえば写真1の児童のように線と円が分離してしまう場合、

運動感覚を用いて”体で覚える”ことは助けの1つになります。

わたしは「書いて覚える」指導は好きではなく、イメージやエピソード記憶と結びつけるほうが好きですが、

書いて覚えることができるのであれば、練習していいと思います。

(何度書いても間違えるのなら、その指導法は合っていないのです)

もし筆記体(cursive)文字のように、スムーズに腕を動かせる場合、

文字の形と体の動きとを連動させて覚えることが期待できます。

筆記体では単語を腕の動きで覚えやすいことに関しては、

筆記体を学校で習っていた世代はうなずける部分ではないでしょうか。

もし、「書いて覚える」「運動感覚と結びつける」練習をさせるのであれば、

子どもの「鉛筆の先が紙から離れない」ことはとても大切です。

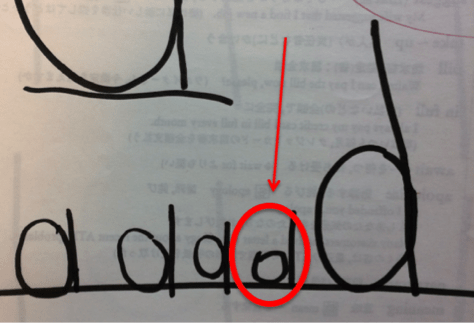

筆記体とブロック体の中間の、semi-cursiveの書体も下に紹介しています。

なので・・・

- ユニバーサルデザインの配慮提案1

文字指導は、なるべく一筆(ひとふで)書きで。

鉛筆を紙から離すことで、子どもは線と線を分離させてしまいがちになります。文字を書くときには一筆(ひとふで)で書く指導をすることで、分離は避けられます。また、多感覚指導のひとつである運動感覚を生かし、「体を動かして形を覚える」ことがいっそう容易になる効果が期待できるでしょう。

書き順では、v, wなどもいちいち筆を離すと混乱してしまうため、図1のように、筆の方向を変えずに一気に書くのが腕の動きとしては自然で誤りが少なくなるようです。

ちなみに、図1と図2では、Wの書き順が異なります。あなたは、どちらがわかりやすいですか。

私は図1だと思いますが、当事者が選択するのが正しい文字になります。

その子どもにとって負担の少ない方を選択するのが、大切です。

ですので、もし、図2のほうが覚えやすいという児童であれば、

他者の意見にこだわる必要も理由もありません。

選択肢を与えた上で、その子が選ぶ文字が、“正しい”文字ですよね。

(図1 Wの書き順A)

(図2 Wの書き順B)

- l ユニバーサルデザインの配慮提案2

わかりやすさを考慮した、文字に特徴のあるフォントを使う。

左右上下の反転は、特に英語の小文字で非常に多く、多くの先生が困っている問題です。

英語圏で特に初期指導で用いられるsassoonフォントは、Sassoonさんという筆記文字専門家が開発したフォントで、約30年前(1986年)から用いられ、児童を対象とした検証に基づいてデザインされています(Sassoon, , 1993, Computers and Typography)。

同書によると、子どもがもっともわかりやすい書体の特徴としては、①傾斜がある、②文字の上下に飾りがない(シンプル)、③exit strokesがある(文字の終わりが跳ねる)の3点が挙げられています。

(Sassoonフォントは下のほうでいくつか例を示します)

また、ディスレクシア用に開発されているフォントは、左右反転だけでなく、上下反転文字の防止として、

下部に厚みを持たせているものが多いようです。

「gravityを感じさせる」、という説明を見ました。なるほど重力感ね。

(図3:Dyslexieフォント)

(図4:Open Dyslexicフォント)

- ユニバーサルデザインの配慮提案3

文字の間隔を広めに取る。

視覚認知に弱さのある生徒にとって(漢字などで躓いている子)は「見やすい」「間違えにくい」という効果があります。Dyslexiaフォント、Sassoonフォントもかなり広めに取っていますね。

- ユニバーサルデザインの配慮提案4

段階的にフォントを変更する。

あまりこの発想は日本ではないようなのですが、

子どもが本来学ぶ内容に集中しやすいよう、最初は支援を手厚く、徐々に減らす、というのが無理がないのではないかと思います。

①文字導入期は、それぞれの文字の形の違いを際だたせたフォントを用いる(Dyslexiaフォント、Sassoon infantなど)

②文字の特徴を確実に掴めるようになれば文字間の広めのフォントにする(Sassoon全般)

③文字が正しく読めるようになれば、大人と同じフォントに移行する。(ゴシックなど)

日本でも、ディスレクシアであれば、やはり専門のフォントを使用させても良いのではないでしょうか。

「でも、授業では変わったフォントが使えない」というのであれば・・・

日本ですと、Sassoon Sans Std Regularに似たようなものなら受け入れられるのではないでしょうか。

https://www.myfonts.com/fonts/mti/sassoon/

Sassoon Sans Regularは、それほど斜めになっていませんし、跳ねもありませんね・・・

(図5:Sassoon Sans. Regularフォント)

図6はSassoon Slopです。こちらの方が子どもたちは「見やすい」と言います。Regularに比べても、文字の特徴がはっきりと出されています。

(図6 Sassoon Slop フォント)

図7が、Sassoon Infantです。a、d、など、文字の終わりに跳ねの特徴がありますね。

(図7 Sassoon Infant)

下は、Arial Unicodeです。文字の間隔が、SassoonやDyslexia用フォントに比べると詰まっていますね。

また、少しの傾斜があるのとないのでは、見えやすさが変わるのがわかりますでしょうか。

「書かせて覚えさせたい」のであれば、

こうした配慮はつまずく前に考えておきたい、「転ばぬ先の杖」ですね。

1年半ジョリーフォニックスをいれましたが、中学にはいり苦労してます。

リスニングは100%、記号で答える問題も9割とれてますが、筆記が壊滅状態です。

必死に8行ノートでとってましたが、追いつかなくなりました。ノート提出での評価もあり、パソコンを導入するとともに、担任にわかりやすいフォントでの提示をお願いしたいと記事をさがしてました。

家ではディスレクシアフォントで打つ練習します。すでに小学校から一年半ノートテイクはパソコンだったので、今はローマ字入力とジョリー読みで混乱してますが、少しづつ練習してます。

紙から離さないで一つの単語を書く!なるほどです。

漢字の部品の分解がわからない、形の認識がわからない息子は書くときも部品がバラバラになります。

単語も固まりにならない。筆記体との中間。有効であることは、ずっとみてきたのでわかります。

ノートも工夫して手書きのアドバイスもしてみます。ヒントありがとうございました。

お子さんはリスニングその他もあるようですので、そのギャップを埋めていけますように・・・。