ポール・マッカートニーって超一流の家具職人みたいだ---と、いつも思っておりました。

家具なんていうといささか語弊があるかもしれませんが、どんな注文にもすぐさま応じられる、惚れ惚れするくらいの匠の技をもっている、というくらいのニュアンスで解釈しておいてください---だって、Mattha My Dear と Helter Skelter を同時に作っちゃうようなおひとですからね。

上流階級仕立てがお望みなら、うん、じゃあいまから2階の木工部屋にいって、テーブル部分にエリザベス朝の木彫りを掘ってくるから、ちょっくらそこで待っときな---とパイプをくわえたまま豪快に笑い、

あるいは、なに? 潮風のたっぷり染みこんだ、リバプールの港町風仕立てがお望みだって? それなら、よし、なるたけシンプルな組立で、木目もそれなりに荒めに仕上げとくが、ま、納品のとき、トゲにあたらないように気をつけてな---とか、もう変幻自在の腕の冴え!

いずれにしても、ただ者じゃありませんや。

こうした、ある意味あざといくらいの器用さを持ちあわせているのが、あの太宰さんとおんなじ双子座生まれのせいなのかどうか、むろん、断言なんてできないんですが、ミスター・マッカートニーのそのような才能が、ビートルズのもう片翼、あのジョン・レノンのものとまるでちがったかたちをしていたというのは、これは、衆目の一致したとこと思います。

ええ、ちょっと聴いてみただけでも、この巨星ふたりの芸風のちがいは充分に聴き分け可能でせう。

ポールの作品って、常におしゃれで、コンパクトにまとまってるんです。

きりりとした佇まい---そして、どこをとっても非常にスマート---おしゃれな気配が曲の隅々まで行きわたってる。

通常の16小節に1小節足りない Yesterday なら、1小節足りない「あれっ?」の部分が、なんともスマートなんですよ。

いついかなるときにも趣味のよさっていうか、これ以上のラインを踏みはずさないっていう、古典的な英国紳士の横顔を拝ませてくれるっていうか。

つまるとこ僕は、ポール・マッカートニーというのは、イギリス版のサン・サーンスみたいな存在じゃないかって、まあ思ってるわけなんですよ---。

けれど、ジョン・レノンとなると、これがまるきりちがってる…。

おなじ秤はまったく使えません。ポールが第四コーナーで華麗なターンを決めて、見事なコーナーリングですさーっと駆けていくF1だとすれば、ジョンのクルマを運転してるのはプロじゃない、命知らずのキ○ガイドライバーですね。無茶なスピードで曲がりきれず観客席にクルマごと突っこんで、逃げまどう観客を何人かふっ飛ばしながら、ガギギギギーッとカーヴする Super Big jeep って感じです。

僕にいわせると、ジョン・レノンっていうのは、とにかくパフォーマーなんですよ。

根っからのパフォーマー---というかシンガーのなかのシンガー。

ポールの本質がコンポーザーなら、恐らくジョンは生まれながらのロック・シンガーと分類できると思います。

だって、努力、いりませんもん---あの声さえあったら……ロイ・オービンソンと井上揚水を足してからさらに5を掛けたような、あの極上のベルベット・ヴォイス---一度聴いたら誰もが忘れられなくなる、あの剃刀みたいな、向こうっ気の強い、鳴りのいい声さえあったなら、ほかになにがいるでせう…?

その気になってロングトーンのおたけびをあげさえしたら、世界は即レノン色一色に染まって、自分の足元にひざまずいてくるんですから---。

ジョン・レノンっていうのは、そのような奇跡の声をもっている稀なひとでした。

ポールからしてみると、「ズルイ」「そりゃあないよ、ジョン」の連続だったと思います。

歯がゆかったと思うし、造化の神は不公平だ、とずいぶんと悔しい気持ちを味わったろうとも思います。

でも、そりゃあそうですよ、ジョン・レノンってお客の目線から曲、発想してませんもん。

自分のいい声をより気持ちよく鳴らしきるために、「曲」という額縁がたまたま必要だったって感じでせうか。

そう、ここが肝心---声が「主」で、「曲」が従なんです。

ジョンは詩人としての横顔も有名ですが、その肝心のポエジー世界がかすんじゃうほど、ジョンの声はイカシてる。

そういった意味で、サッチモやジミ・ヘン(ジミ・ヘンのあのノイジーなギター音を、僕は、彼の「肉声」だと解釈してますので)、オーティスやレディ・デイなんかと共通項をもつひとだったのかもしれない。

ジョン・レノンのカヴァー曲が、誰に歌われても、いまいちピンとこない感じが常につきまとうのは、そのためです。

彼の曲を歌いこなすためには、あのとんでもなく「抜け」のいい、きらめきまくる、艶のある声が、どうしても要るのです。

というわけで僕的にいうならば、ジョン・レノンとは何より「声」のひとなのですが、それにつづく、ジョン・レノンをジョン・レノンたらしめている、第二の不可欠要素といえばなんでせう?

「Love & Piece」? それとも「Rock and Roll」?

うん、どっちもたしかにジョン・レノンを構築してる重要な要素だと思いますけど、僕はそういった通り一編の概念的な特徴より、もっと本能的な特徴を選びたいんだなあ。

僕は、ジョンをジョンたらしめている絶対不可欠な要素とは、さっきから連呼しているように、まず「声」---そして、それにつづいてはジョン独自の、あのファニーな「変拍子」だと思うんですよ。

「変拍子」? イエス、「変拍子」です。

一般的に「変拍子」というと、貴方は、なにを連想されます?

ストラヴィンスキー?

それとも、バリ島のケチャ?

あるいは、中東のウード音楽の8分の10拍子「ジョルジーナ」とか?

ストラヴィンスキーを連想したひとは、たぶん、「アタマ」始発の青白きインテリ・タイプ---小節の息苦しい規制から自由になるために試みたストラヴィンスキーの変拍子に、管理社会の重圧からの脱出という自身のテーマを何気に重ねあわてしまう、いわばひっそり型隠れロマンティスト---。

バリの民族音楽ケチャを連想したひとは、ゴーギャンみたいに積極的に「ゲンダイ文明」を否定したい、いわば脱・現代志向派---タヒチやバリ鳥がほんとにユートピアかどうかは分からないけど、とにかく、そういった憧れの土地に強引な自分の夢を押し重ねてでも、窮屈な小節のくびきから脱出したいひと。

中東の変拍子「ジョルジーナ」なんてのを連想したひとは---まあ、これはどうでもいいや(笑)。

ま、「変拍子」と一言で申しましても、かようなまでにいろいろとあるわけですが、ジョン・レノンの用いる「変拍子」は、これらのどれともちがっている気がします。

どっちかというとバリ鳥のケチャなんかに発生経路は近いかもね?

とにかくストラヴィンスキー的な、意図的な西欧離脱みたいな路線じゃないことは確実でせう。

なにより、楽譜を書けなかったジョンからすると、自分が演奏してるリズムが「変拍子」だということすら、なにか意識してなかったみたいなんですよ。

だから、ジョンの「変拍子」には、ストラヴィンスキーみたいな頭脳始発の「人工臭」がほとんどないの。

流れ的にも非情に自然で、聴いてて一瞬「ん?」とかは思うけど、そのまま違和感なく聴きすごしちゃうケースが圧倒的に多いんですよ。

分かりやすいとこで具体例いきませうか---。

僕がいちばんインパクト受けるのは、あの究極の変拍子曲「Good Morninng,Good Morninng」とかじゃなくて---この曲はむろんのこと凄いんですが---意外や意外、Let it be のなかの名バラード Across The Universe の地味ーな変拍子なんです。

音楽やってるひとでも、あれ、あんま気づいてないひとが多いんじゃないのかな?

あの歌のなかで、実は、一箇所だけ変拍子が混入してるんです。

歌でいうと一番の中途部分、ちょっと歌詞を抜き書きしてみませうか。

----Words are flowing out like endless rain into a paper cup,

They slihter while,they pass,they slip away across the Universe…

ここ! 上の赤部分の歌詞の語尾が、小節線を完璧オーバーしちゃってるんです。

したがって、この小節部分だけ4分の5拍子の変拍子になってる。

たぶん、歌詞が4分の4で歌いきれなかったんで、なんとなく伸ばしてプレイしちゃったんでせうけど、その「なんとなく」がなんとも凄い。結果として、企まざる「?」の小さな波立ちが生まれて、その不規則な一瞬の水のほとばしりが、実に美しい、自然な水の流れみたいな滔々とした風情を曲中に生じさせてる。

しかも、この曲の変拍子は、1番のここ一箇所オンリー!

あとの2番3番のこの部分は、みんな通常の4分の4の枠内に、まるーく収まっているんですよ。

ジョンの変拍子の基本って、まさにこれだと思いますね。

秀才的音楽家からすると「変拍子」って一種の高等テクなんですが、ジョンはちがう、自分の使うリズムが「変拍子」だと思ってもいないし、たぶん、あまり意識してもいないのよ---ただ、頭のなかの曲のイメージを追っかけていったら、たまたまリズムが通常とはちがう字余りな感じになった、でも、面白いからコレでいこうか、みたいな奔放な「自由さ」をなにより感じます。

考えてみれば、ジョンの曲中に「変拍子」の曲ってとっても多いんですよ。

いま思いつくだけでも「She said She said」「Strawberry Fields Forever」「Don't Let Me Down」「Mean MR.Musterd」「Meat City」「I Don't Want To Be A Solder」「Revolution」「Being For The Benefit of MR.Kite」「Mother」「I'm So Tired」「Yer Blues!」なんかがそうですよねえ。

あと、「Help!」ラストのアカペラっぽいブレイク部なんかもそうだ。

ちょっとこの多さは凄いですよね? 大抵の変拍子の舞台裏には作曲家のえっへん顔がひそんでるもんなんですが、ジョンの変拍子には、まるきりそうした作為の跡がない。誇示臭も皆無。自然にやってたら、なんか、こうなっちゃったんだよー、といったような悠々たる懐の広さみたいなモノがかえって感じられるんですよ---いささかモーツァルトチックな野生児風味といいますか---しかも、その過程で生まれた変拍子の切れてること切れてること!---ホント、個人的には、ミスター・変拍子って呼びたいくらいのおひとなんですよ…。

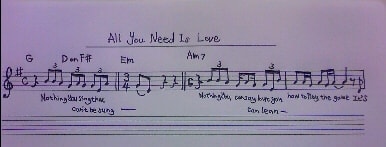

さて、そんな変拍子の達人ジョン・レノンの曲中で、僕がいちばん敬服してるのが、超名曲「All You Need is Love」のなかの、あの変拍子なんですわ。

これ、ちょっと重要だと思うんで、手製の楽譜にしてみました---まずは御覧あれ---。

(注:最初の2小節を3回繰り返して、3小節以降に進む)

最初にこれ聴いたとき、僕は中学生だったんですが、もの凄い違和感ありましたねえ---。

だって、曲が滔々と流れず、フレーズごとにガクッ、ガクッ、と前にのめっていくんですもん。

そう、それによって曲中に、なんともいえないスリルとスピード感とが生まれてくるんです---いかにもジョンならではの鋭角的な。

全部通常の4分の4拍子で演奏したら、やってみたらすぐ分かると思うけど、これ、たぶん、それほどの「名曲」じゃなくなっちゃいますよ。

魔法は消え失せ、ダラーンとした、どこにでもある、ただのありふれ曲のひとつに色褪せちゃう。

そうした意味でこの曲に生命感を与えているのは、やっぱり、各フレーズ終わりの、のめるような4分の3拍子の---ジョン特有の変拍子なんじゃないか、と思います。

しかし、僕が凄いなと思うのは、レトリックとしての「変拍子」じゃなくて、心の底から湧きでてくる「音楽」をかたちにしていたら、たまたまそれが小節という「矩」を超えてしまった、というジョン・レノンの音楽のもってる根源的なパワーなんですよね、やっぱ。

現代音楽から枯渇した「生命力」を蘇らせるために「変拍子」という小技を使ってみたのじゃなくて、自らの「音楽」を追っていたらたまたま小節の枠を超えてしまったという、その奔放極まる、ジョンの生命力のきらめき自体!---その眩しさにいつだって魅せられてしまうってこと…。

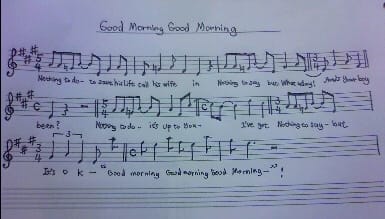

さて、そうしたジョンの変拍子作品のとどめともいえる作品が、いまさっきちょっと述べた、あのサージェント・ペパーのなかの「Good Morninng,Good Morning」なのでありますよ。

僕的にいわせていただけるなら、これ、一曲さえあれば、サージェント・ペパーのアルバムなんかもういらんスよ…。

これ一曲だけで、サージェント・ペパーのすべての曲を代弁しちゃってる、といってもいいかもしれない。

それくらい、これ、カッ飛んだ曲なんですわ---。

僕は過去のマイ・ブログで、ジョンの「I Feel Fine」を絶賛しましたけど、ほとんどそれに迫るくらいの、これは、名曲でせう。

初めて聴いたとき、曲のどの部分も自分の予想を超えて、きらめきながらザクザクと過激に進むんで---そのあまりの原色の連鎖爆発加減に、びっくりするよりさきに茫然としちゃったことをよく覚えています。

だって、メロディーを覚えるのが困難なほど、過激ぴちぴちの変拍子ぎっしりの曲なんですもの。

しかも、こうした曲に常につきまとっている「アタマでっかち感」は、まったくないの。

次々と目前で繰り拡げられる、音楽の絢爛たるサーカスぶりに視線をすっかりさらわれて、気がついたら魂がどっかに抜かれちゃって茫然自失みたいな、そんな感触……。

こんな、覚えることも困難みたいな、変拍子の極みみたいな曲を、よくもまあケロッグのCMなんか見ながら、楽々と鼻歌まじりに書いちゃってくれたよなあ、と、なんかその才能のあんまりな異能ぶりが悔しくなってもきたり。

ホント、ため息がもれるほど、過激で、極彩色で、シュールで異次元なナンバーなんですって。

手書き楽譜の第二弾として、これの譜面もいってみませうか---ほい。

これは、もう…なんていっていいのやら……。

凄いというより、これは、もはやカオスの限界領域にかろうじて踏みとどまってる、鋭敏な感受性の氾濫ですよ。

ひとことでいうなら、たぶん、「異次元」---ええ、まえからときどき思っていたんだすけど、ジョンの変拍子って、いつもそこはかとなく「異次元」の香りがしてるんですよ。

「I Feel Fine」然り、この「Good Morning, Good Morning」も然り。

なんかね、歌の上空のまぶしい青空のなかを、たったいま天狗が横切っていった、みたいな---そんな感じ。

うん、そう---天狗っていうのがピタリだな---この世ならざるものが、視界のはしをかすめていったわけなんです。

それで、その目撃体験のあとでも、アタマと心とがクラクラするわけ---。

----えっ、マジ? あの天狗…エエッ! 天狗なんて実在するんだっけ? エエッ…!

ひとことでいって、もう超えちゃってるんですよ---なにを超えちゃってるのかというのは、どうも定かじゃないんですが。

うん、限定できない。でも、この「超えちゃってる感」は、確実にジョンの音楽のなかに偏在してますね。

無心になってじーっと聴いてたら、この「超えちゃってる感」は誰でも味わえると思う。

ジョンの音楽って、それっくらい高度でパワフルなんですよ。

どことも知れないまぶしい高所から吹いてくる、異界の風のひとっ吹き---なんて中学生みたいに大仰な表現を使うと笑われちゃうかもしれないけど---ジョン・レノンの究極的なイメージって、僕には、いつでもそんな風なんですよね。

----仕事に行く、行きたくない、気分はローダウン

家に帰りがけにぶらぶらして、ふと気づくと君は町のなか

なんにもやってないことはみんな知ってる

どこもかしこも廃墟みたいにみんな閉まってる

見かけるひとはみんな半分眠ってる

そして、君はひとりぼっちで道端にぽつんと立っている……

(Beatles「Good Morning,Good Morning」より)

ジョン・レノンは、法律に違反することなく味わえる、最上級のドラッグです。

適用量はひとによってさまざまだけど、それによるトリップの上質さはもう保障付き---まばたきするあいだに世界を七周半巡ることだって可能です。

こんな嘘と欺瞞まみれのからくり世の中に食傷されてるナイーヴな貴方なぞは、ぜひにもお試しください。

運がよければ、この世の領域外の異界の青空をいままさに高速で闊歩中の、天狗の後ろ姿を拝むことができるやもしれません…。(^.^;>

ストロベリーフィールズが聴きたかったので・・・唐突に始まる乾いた感じの出だしがたまりません。退廃的?な全体の感じも。最後はサイケ、だなぁと・・・

今サムシングが流れているところですが、とてもいい感じです。

イーダちゃんの手書きの楽譜、味があって良いですね。今まで楽譜はあまり見なかったのですが、変拍子だったから、何ともいえない独特の感じがしたのですね。バンドやっていればもちろんわかるのですが、自分はジャズ系のバンドだったので。イーダちゃんに教えてもらうまで気づくこともなかったかもしれません。

ありがとう☆

青盤、いいですね。ストロベリー・フィールズは僕も大好き。真冬の中学での授業中、かじかみ気味の指で、自分のノートになんとなくストロベリーの歌詞を書いていたことなんかが、なぜか思いだされます。

あと、サムシング…あのナイーヴなジョージも彼岸のひとになっちゃったなんて、月日の流れが夢のようです。

自分的には、僕の精神は、あの冬の教室からいまだに一歩も出ていない気がしてるんですけど…

Jazz系バンドですか? いいですねえ、Jazzは僕も大好き。でも、Chopinのワルツもこなしジャズ系までplayするとなると、さてはキャンディさん、かなりの名手でありますね?

一度、聴いてみたいものですねえ。(^o^)>